12 novembre 2025

Les Presses de l'Université Laval publient l'Encyclopédie des patrimoines de l'Amérique française

Des filles du roi à Manic-5, en passant par le Ô Canada, l'ouvrage démontre la richesse, la diversité et la vitalité du fait français en Amérique du Nord au cours des siècles

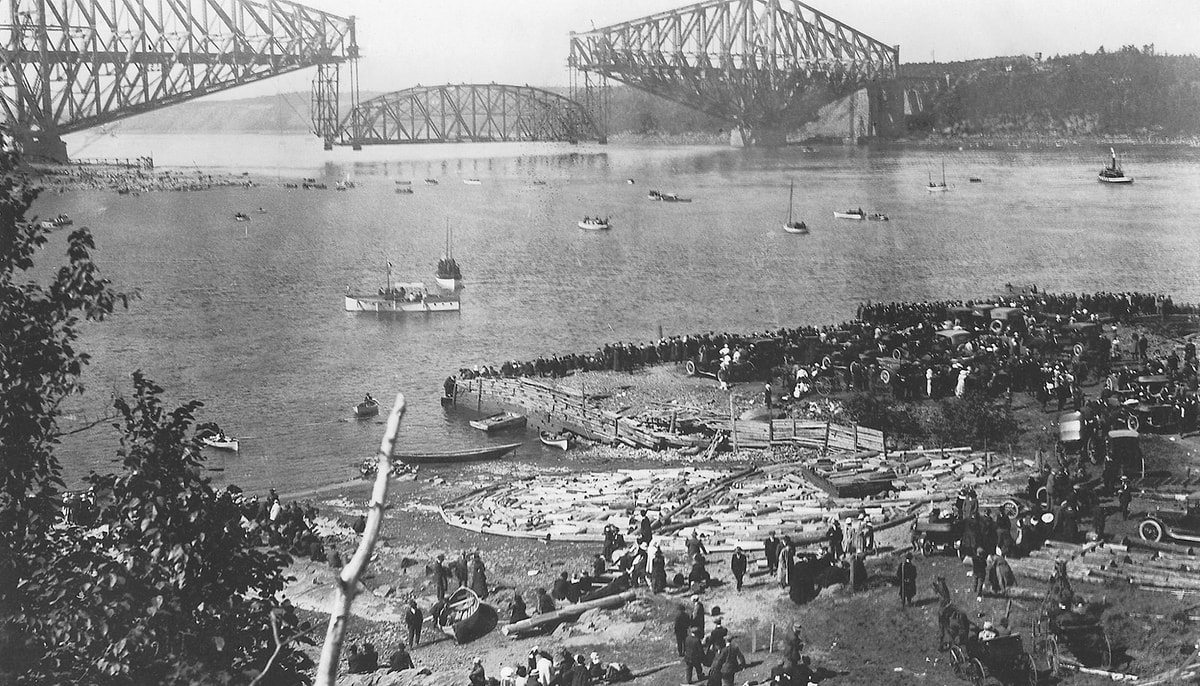

Installation de la travée centrale du pont de Québec devant plus de 100 000 personnes, le 20 septembre 1917

— BAnQ

Les Presses de l'Université Laval ont lancé récemment l'Encyclopédie des patrimoines de l'Amérique française, un ouvrage de 524 pages abondamment illustrées. Les 88 textes, sélectionnés à partir des articles du site Web multimédia de l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française hébergé à l'Université Laval, ont été revus et actualisés.

«L'Encyclopédie répond à une demande de nos lecteurs, de nos auteurs, de nos collègues et de nos étudiants», explique le directeur du site Web et coresponsable du projet, le professeur d'histoire et d'ethnologie au Département des sciences historiques de l'Université Laval, Laurier Turgeon. Les deux autres coresponsables sont Yves Bergeron, professeur de muséologie à l'UQAM, et Martin Fournier, professionnel de recherche au Laboratoire d'enquête ethnologique et multimédia de l'Université Laval.

Selon le professeur Turgeon, le site Web est une véritable réussite. «J'ai moi-même été étonné par l'importance de la fréquentation de ce site et par son utilisation, souligne-t-il. Chaque année, il accueille quelque 320 000 visiteurs.»

La sélection des textes s'est faite à partir de trois critères. Les codirecteurs du projet ont d'abord voulu une bonne répartition géographique représentative des populations francophones des différentes régions. Ensuite, ils ont voulu identifier les patrimoines les plus représentatifs, les patrimoines phares pour ces populations. «Par exemple, souligne le professeur, les collaborateurs acadiens ont beaucoup tenu à inclure le texte sur le tintamarre, une fête célébrée partout en Acadie.» Enfin, les coresponsables ont retenu les articles très fréquentés, selon Google Analytics.

L'Encyclopédie des patrimoines de l'Amérique française, un ouvrage de 524 pages publié aux Presses de l'Université Laval

Quarante-sept articles sur le Québec

Feuilleter l'Encyclopédie des patrimoines de l'Amérique française, c'est partir à la découverte de cinq siècles de présence française puis francophone sur le continent nord-américain. Les articles sont répartis en huit sections géographiques: les provinces maritimes, le Québec, l'Ontario, les Prairies, la Colombie-Britannique, les États-Unis et la francophonie. La part du lion revient au Québec avec 47 articles.

«Nous avons voulu présenter les trois grandes catégories de patrimoines utilisées par l'Unesco, indique Laurier Turgeon. Ce sont le patrimoine naturel, le patrimoine historique et le patrimoine immatériel.»

Des filles du roi, surnommées mères de la nation québécoise, jusqu'au barrage Daniel-Johnson et la centrale Manic-5, symboles de la modernité du Québec, en passant par le temps des sucres, le Ô Canada et le Jardin botanique de Montréal, le corpus de l'Encyclopédie des patrimoines de l'Amérique française impressionne par sa diversité. Voici quelques autres exemples.

L'Île aux Basques est une petite île située dans l'estuaire du Saint-Laurent. «Cette île, rappelle le professeur, est un des plus anciens sites d'occupation européens du Québec. Ces Européens ont hiverné dans l'île et ont traité avec les Autochtones de manière importante de 1580 à 1600. Ce site n'a été devancé que par Cartier et Roberval, qui occupèrent l'emplacement de Cap-Rouge, près de Québec, de 1541 à 1543.»

La ceinture fléchée est un symbole vestimentaire caractéristique de la culture francophone d'Amérique. Fait avec de la laine du pays, cet objet a connu un usage quasi généralisé de la fin du 18e siècle à la fin du 19e. Il a ensuite connu un déclin lié à celui du commerce des fourrures.

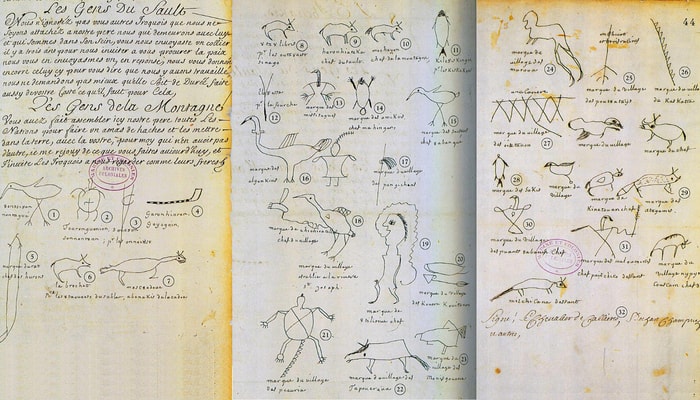

Un autre pan de l'histoire retrouvé dans l'Encyclopédie. Entre le 22 juillet et le 6 août 1701, près de 1300 Autochtones s'installent aux abords de Montréal. Parmi eux, des ambassadeurs de nations autochtones venus signer le Traité de la Grande Paix. Cet accord met fin à plusieurs décennies de conflits opposant les Iroquois aux Français et à leurs alliés autochtones.

— BAnQ

Un 20e siècle riche en événements

L’Encyclopédie poursuit son voyage dans le temps. Érigé en 1917, le pont de Québec est le plus long pont cantilever au monde. Il mesure 549 mètres de portée libre entre ses piliers principaux. «Le pont de Québec était à l'époque un véritable exploit d'ingénierie, souligne Laurier Turgeon. Le texte sur ce sujet est le plus fréquenté du site Web.» Cette structure est aujourd'hui considérée comme un chef-d'œuvre mondial d'ingénierie.

Le Royal 22e Régiment a vu le jour au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, sous le nom de 22e Bataillon canadien-français. Le Régiment connaît son baptême du feu en Belgique en septembre 1915, puis participe à plusieurs opérations jusqu'à la fin de la guerre. L'unité obtient en juin 1921 le titre de «Royal» en reconnaissance des nombreux faits d'armes accomplis en Belgique et en France.

Soldats du 22e Régiment canadien-français dans une tranchée durant la Première Guerre mondiale

— Collection de l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française

Maurice Richard, le célèbre numéro 9 des Canadiens de Montréal, a été un joueur mythique pendant sa carrière au hockey professionnel et après. Il a joué de 1942 à 1960, accumulant 1091 points, dont 626 buts en 1111 matchs. De nombreuses publications ont été écrites sur lui. On lui a aussi consacré des chansons, des bandes dessinées, des sculptures et des émissions de télévision. Son visage a orné des vêtements, des jouets et figuré dans des publicités. On a donné son nom à des lieux publics.

La statue de Maurice Richard devant l'aréna du même nom à Montréal, une sculpture de Jules Lasalle et Annick Bougeau (1997)

— Martin Fournier

En juillet 1967, le président français Charles de Gaulle effectuait une visite au Canada. Le 24 juillet, il prononce un discours du haut du balcon de l'hôtel de ville de Montréal et termine son allocution par un vibrant «Vive le Québec libre!». Cette extraordinaire formule a fait le tour du monde. Ce faisant, le visiteur rompait avec les relations franco-québécoises précédentes. Depuis ce moment charnière, la coopération franco-québécoise a connu une accélération remarquable, les gouvernements québécois successifs maintenant des relations étroites avec l'État français.

Le 24 juillet 1967, Charles de Gaulle effectue un voyage en décapotable de Québec jusqu'à Montréal. Le long du Chemin du Roy, il reçoit un accueil triomphal de milliers de personnes massées sur les bords de la route.

— Jules Rochon, BAnQ

Après un premier lancement de l'Encyclopédie des patrimoines de l'Amérique française à Montréal, un deuxième lancement aura lieu le 3 décembre à l'Espace 400e à Québec dans le cadre d'un colloque que le professeur Turgeon organise avec la Ville de Québec pour le 40e anniversaire de l'inscription du Vieux-Québec au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Encyclopédie sera également publiée en France aux Presses universitaires de Rennes en 2026.