26 septembre 2025

Entre féminisme et clandestinité: l’histoire méconnue de l’avortement au Québec

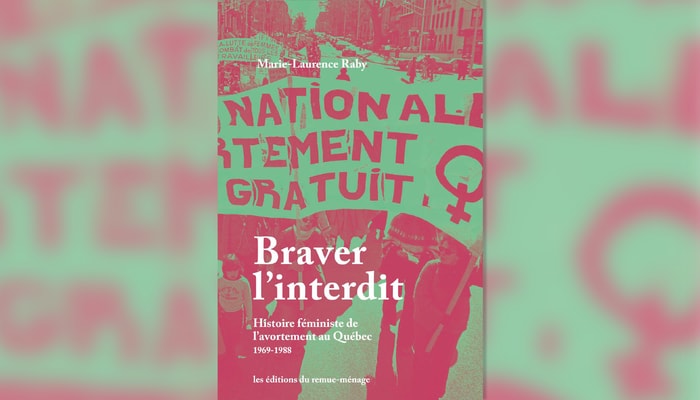

Dans son ouvrage Braver l’interdit, la doctorante en histoire Marie-Laurence Raby lève le voile sur l’action des militantes féministes qui se sont battues pour le droit à l’avortement entre 1969 et 1988

Marie-Laurence Raby, étudiante au doctorat en histoire, a voulu donner la parole à des figures importantes de l'histoire de l'avortement au Québec, longtemps restées dans l'ombre: les féministes engagées dans l'accès à un avortement sécuritaire.

— Yan Doublet

Le 28 septembre est la Journée mondiale pour le droit à l’avortement, un événement qui rappelle que ce droit – encore aujourd’hui remis en question par des milieux conservateurs ou religieux – demeure fragile, et ce, malgré des décennies de luttes menées par des femmes désireuses de disposer librement de leur corps. Dans l’ouvrage Braver l’interdit: histoire féministe de l’avortement au Québec, 1969-1988, Marie-Laurence Raby montre l’apport des mouvements féministes à l’accès à l’avortement et salue le courage des militantes qui ont transformé un acte criminel en geste de solidarité féminine et en revendication politique. «Je souhaitais que soit préservée la mémoire de ces femmes qui se sont battues pour l’autonomie corporelle et les droits reproductifs», déclare la doctorante en histoire.

Le livre publié aux Éditions du remue-ménage est une version retravaillée du mémoire de maîtrise de Marie-Laurence Raby, réalisé sous la direction de la professeure Aline Charles. «Au départ, je m’intéressais à l’histoire du mouvement féministe. L’histoire de l’avortement ne s’est imposée que lorsque j’ai réalisé l’ampleur du vide historiographique sur la question. Je me suis dit qu’il fallait absolument combler ce vide, parce que le sujet est trop important», confie l’étudiante.

En fait, les rares études qui avaient traité de ce sujet s’étaient surtout attardées aux statistiques connues et aux réformes législatives et juridiques – dont les grandes lignes sont résumées à la fin de cet article. Si cette histoire est fort intéressante, il n’en demeure pas moins qu’elle passe sous silence l’importante contribution des réseaux féministes.

Mettre en place des interventions médicales sécuritaires

«Entre 1969, moment de la première brèche dans la loi, et 1988, année de la décriminalisation de l’avortement, comment les Québécoises ont-elles réussi à contourner la loi et à avorter?», s’est d’abord demandé Marie-Laurence Raby. Les réponses à cette question l’ont amenée à distinguer trois phases au cours de cette période.

La première est celle des services de référence mis en place par les groupes féministes, qui informent les femmes sur la santé sexuelle et reproductive et les dirigent vers des cliniques privées, comme celle du Dr Henry Morgentaler. «Il faut faire la différence entre les réseaux illégaux mis en place par les féministes et les avortements clandestins en général. Les avortements que les féministes soutiennent, bien que pratiqués dans l’illégalité, sont faits par des professionnels de manière tout à fait sécuritaire pour les femmes», explique la doctorante.

La seconde phase s’ouvre en 1973. La saga judiciaire du Dr Morgentaler a fait en sorte que les médecins deviennent de plus en plus frileux à pratiquer l’avortement et que les militantes subissent diverses répressions, allant jusqu’à l’arrestation. Au même moment, l’affaire Roe c. Wade légalise l’avortement dans les trois premiers mois de grossesse aux États-Unis. Les groupes féministes réorientent donc les femmes vers des services au sud de la frontière.

En 1976 commence la dernière phase. À cette époque, l’arrêt de certaines poursuites contre le Dr Morgentaler jumelé à l’élection du Parti québécois, un parti plus favorable à l’avortement, met fin aux déplacements des femmes aux États-Unis et assouplit la pratique de l’avortement au Québec.

Braver l'interdit est une version retravaillée du mémoire de maîtrise de Marie-Laurence Raby, réalisé sous la direction d'Aline Charles, professeure au Département des sciences historiques.

De précieux témoignages

Toutefois, pour en apprendre plus sur les réseaux clandestins d’aide aux femmes, les sources ne se trouvaient bien évidemment pas dans les archives. «Après tout, vous ne mettrez pas par écrit que vous vous apprêtez à commettre un acte de désobéissance civile», écrit Marie-Laurence Raby dans son ouvrage.

La doctorante a donc rencontré six militantes féministes de l’époque, Ariane Émond, Sylvie Dupont, Claire Brassard, Martine Eloy, Véronique O’Leary et Louise Desmarais, qui lui ont généreusement raconté ce qu’elles ont fait. «Chaque rencontre a été marquante. C’était émouvant pour moi de rencontrer ces femmes-là. Chacune abordait la lutte à sa manière. Certaines mettaient l’accent sur les femmes qu’elles ont rencontrées et aidées à travers le service de référence. D’autres ont parlé de la répression et du climat de clandestinité», confie l’étudiante.

À titre d’exemple, Ariane Émond, membre de la cellule Emma Jobin, lui a raconté sa participation au commando qui avait inscrit «Le mépris n’aura qu’un temps» en 1978 sur les murs de l’Oratoire Saint-Joseph, en réaction à un rassemblement anti-choix. «Maudit que j’avais ri, mais on avait la chienne quand même!», a déclaré la militante.

La Presse, 12 juin 1978, cahier B, p. 12

De ces rencontres, Marie-Laurence Raby a donc pu tisser une autre histoire de l’avortement: celle des gestes quotidiens, des solidarités discrètes, des résistances silencieuses, mais aussi des coups d’éclat et des revendications sociales et politiques. «Les militantes féministes connaissent ce cocktail d’émotions – l’euphorie qui se cache dans la recherche de transformation sociale, la crainte des représailles et tout ce qu’il y a entre les deux», souligne l’étudiante, elle-même militante féministe, qui a senti que ces femmes lui passaient en quelque sorte le flambeau.

— Marie-Laurence Raby, étudiante au doctorat en histoire

La doctorante sent-elle que les discours d’une droite ultraconservatrice inquiètent actuellement les femmes? «Oui, toutefois, même s’il existe des liens transnationaux, il faut faire attention aux comparaisons hâtives avec les États-Unis, où se développe une offensive contre l’avortement depuis longtemps ourdie. Ce n’est pas la même chose ici, même si, depuis deux ans, on voit des manifestations anti-choix devant l’Assemblée nationale. Toutefois, la réponse féministe est vraiment belle à voir. Il y a une inquiétude, car le droit à l’avortement n’est pas un droit acquis. Mais il y a aussi de l’optimisme. Les femmes sont prêtes à se mobiliser sur cet enjeu. Il y a une force de terrain qui est toujours présente», conclut l’historienne féministe.

Braver l’interdit: histoire féministe de l’avortement au Québec, 1969-1988

Grandes lignes de l’histoire de l’avortement au Québec et au Canada

- Les années 1960, marquées par la libération sexuelle, montrent les premières vagues d’une véritable inquiétude quant aux conséquences de la criminalisation de l’avortement sur la santé des femmes.

- En 1962, 57 617 Canadiennes ont été admises à l’hôpital pour des complications liées aux auto-avortements ou aux avortements clandestins.

- En 1966, les complications liées à ces pratiques dangereuses étaient la principale cause d’hospitalisation des femmes au pays.

- Pour rendre l’avortement plus accessible, le gouvernement de Pierre Elliot Trudeau adopte en 1969 une réforme du Code criminel, qui rend possible dans des hôpitaux agréés une interruption de grossesse lorsque la santé de la mère est compromise.

- Au Québec, les hôpitaux franco-catholiques sont très réfractaires à cette pratique.

- En 1973, seuls 7,4% des avortements légaux sont pratiqués au Québec, alors que l’Ontario avec une population relativement semblable abrite 53,5% de ces interventions.

- Le Québec présente également un décalage interne: en 1970, on compte 5 avortements pratiqués dans les hôpitaux francophones contre 529 dans des établissements anglophones.

- En parallèle à la pratique légale se développent donc au Québec des cliniques privées, dont celle du Dr Henry Morgentaler, dont les procès ont été très médiatisés.

- En 1988, l’arrêt Morgentaler rendu par la Cour suprême déclare inconstitutionnelle toute réglementation qui empêche l’avortement.

- Finalement, le verdict dans l’affaire Tremblay c. Daigle, en 1989, renforce l’illégitimé d’une telle réglementation en stipulant que le fœtus n’a aucune personnalité juridique et ne peut donc posséder le droit à la vie.

Un virtuose de la batterie au LARC

Le Laboratoire audionumérique de recherche et de création de l'Université Laval a accueilli le batteur de renommée internationale Ari Hoenig

— 15 décembre 2025

Passe-Partout: un programme préscolaire qui change des trajectoires

La diplômée Marie-lin Hamel, qui a analysé les retombées à long terme de ce programme, a vu les conclusions de son mémoire de maîtrise être présentées en novembre au sommet du G20 en Afrique du Sud

— 11 décembre 2025

Du 12 au 15 décembre: place aux grands ensembles musicaux!

La Faculté de musique propose quatre concerts à grand déploiement en ce mois festif

— 10 décembre 2025

Concours de musique de chambre jazz: un quatuor se distingue par sa cohésion, sa complicité et sa créativité

Un groupe formé de trois étudiants en interprétation jazz et d'un étudiant en enseignement de la musique remporte les honneurs

— 9 décembre 2025

La tourtière du Saguenay–Lac-Saint-Jean comme patrimoine immatériel du Québec?

L'étudiante Catherine Picard veut inscrire cette tradition culinaire régionale au registre du gouvernement pour la préserver

— 9 décembre 2025

Dix livres à offrir ou à s'offrir

À l'approche des Fêtes, voici quelques publications récentes signées par des autrices et auteurs issus de l'Université Laval

— 3 décembre 2025

Avant-goût d’un musée de la philosophie

Caressant le rêve d’implanter à Québec le premier complexe muséal permanent consacré à cette discipline, la professeure Laura Silva en a présenté un prélude avec l’événement Une nuit au musée de la philosophie

— 1 décembre 2025

Marché Volumique: des objets du quotidien revisités

La 10e édition de l'expo-vente des finissantes et finissants de l'École de design se tiendra le 4 décembre à l'Espace Quatre Cents, dans le Vieux-Port de Québec

— 28 novembre 2025

Contes d'hiver au cœur de Limoilou

Le recueil Limoilou. Contes d'hiver rassemble six histoires écrites pour le spectacle Contes à passer le temps

— 27 novembre 2025

En pleine mutation, nos démocraties deviendront-elles artificielles?

Un ouvrage collectif interroge les effets des mégadonnées et de l'intelligence artificielle sur les pratiques politiques, les politiques gouvernementales et les systèmes démocratiques

— 27 novembre 2025

Cinq professeures et professeurs, ainsi qu'un chercheur postdoctoral cosignent quatre articles dans L'état du Québec 2026

Les sujets portent sur le temps, les promesses électorales, l'antiféminisme et le zonage forestier

— 18 novembre 2025

Trois chiffres sur l’ambition climatique du Québec

Évelyne Thiffault, professeure au Département des sciences du bois et de la forêt et coauteure de l’avis Définir l’ambition climatique du Québec: cibles et trajectoires de décarbonation du Comité consultatif sur les changements climatiques, commente quelques données

— 14 novembre 2025

La soprano Azur Simard interprétera un extrait de l'opéra Lakmé avec l'OSQ

L'étudiante en chant classique sera soliste lors du concert du 19 novembre, au pavillon Alphonse-Desjardins

— 13 novembre 2025

Les Presses de l'Université Laval publient l'Encyclopédie des patrimoines de l'Amérique française

Des filles du roi à Manic-5, en passant par le Ô Canada, l'ouvrage démontre la richesse, la diversité et la vitalité du fait français en Amérique du Nord au cours des siècles

— 12 novembre 2025

Maman Cheval: les maux des grands vus à hauteur d'enfant

Avec ce roman graphique aussi touchant qu'original, Mélissa Verreault rend hommage à la résilience et à la créativité des enfants

— 12 novembre 2025

Quatre chiffres sur la planification de l’immigration au Québec et au Canada

La professeure Adèle Garnier commente des données concernant les prévisions du nombre de personnes admises et la composition de l’immigration

— 10 novembre 2025

Les blogues, creuset d'une littérature québécoise numérique

Un ouvrage collectif dirigé par René Audet, Mélodie Simard-Houde et William Charest-Pépin revisite l'héritage littéraire des blogues des années 2000

— 7 novembre 2025

Un nouvel ouvrage pour apprivoiser la peur de la récidive du cancer

Josée Savard, professeure à l'École de psychologie, y met en lumière des stratégies pour mieux composer avec la peur de la récidive du cancer et en atténuer les effets sur la qualité de vie

— 6 novembre 2025

Plaidoyer pour la souveraineté numérique au Rendez-vous IA Québec

Christian Gagné, directeur de l'Institut intelligence et données, présentera une conférence le 12 novembre sur l'importance de développer une intelligence artificielle nationale

— 6 novembre 2025

Quatre chiffres sur la violence et la négligence envers les enfants du Québec

Marie-Hélène Gagné, professeure à l'École de psychologie et coauteure du rapport La violence et la négligence familiales dans la vie des enfants du Québec, 2024 publié par l’Institut de la statistique du Québec, commente quelques données

— 3 novembre 2025

Fantômes antiques au féminin: Agrippine et Philinnion reviennent hanter les vivants

Selon la doctorante Alex-Anne Fortin-Otis, on peut associer les revenantes de l'Antiquité gréco-romaine aux questionnements des Anciens sur la mort et l'immortalité de l'âme

— 30 octobre 2025

L'école primaire publique au Québec avant 1964: une exposition pour se souvenir

La Bibliothèque de l'Université Laval invite à découvrir le système d'éducation qui avait cours chez les francophones et chez les anglophones sur près d'un siècle

— 28 octobre 2025

Sois en saisons: une installation-performance pour spectatrice ou spectateur unique

Ce projet de recherche-création vise à favoriser le bien-être par une expérience immersive et multisensorielle pour renouer avec soi et avec la nature

— 24 octobre 2025

Entretien avec Hélène Dorion, écrivaine et philosophe

À l'occasion du 90e anniversaire de la Faculté de philosophie, le doyen Pierre-Olivier Méthot s'est entretenu avec Hélène Dorion, poète, essayiste et romancière québécoise

— 16 octobre 2025

La Fresque du climat: un atelier ludique sur des enjeux sociaux, économiques et environnementaux

Ce jeu de cartes pédagogique qui éveille aux problématiques liées aux changements climatiques a pris son élan à l’Université Laval, dans et hors des salles de classe

— 9 octobre 2025