La colonne est composée de cinq modules de pierres provenant majoritairement de carrières situées au Québec, à proximité du 49e parallèle.

— Luca Fortin

La mission du Complexe scientifique de l'Institut nordique du Québec, en construction sur le campus de l'Université Laval, a inspiré l'artiste Luca Fortin dans la création de son œuvre, qui y voit «une réalité scientifique à visée poétique». Ce projet était particulier puisqu'il devait concevoir deux volets, intérieur et extérieur. «C'était important pour moi qu'il y ait un dialogue entre les deux œuvres, que l'élément extérieur donne le goût aux visiteuses et visiteurs d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur», souligne l'artiste.

Le volet extérieur de l'œuvre s'inspire des carottes de sédiments, des échantillons cylindriques prélevés du sol. Mesurant environ 9 m de hauteur et 1 m de diamètre, une colonne composée de cinq modules de pierres aux jonctions brisées se tiendra en équilibre précaire, un état qui rappelle celui du Grand Nord.

Les pierres ont été soigneusement choisies par Luca Fortin pour leur coloris, mais aussi en fonction de leur localisation. La majorité des pierres proviennent de carrières situées au Québec, à proximité du 49e parallèle, d'où s'étend le territoire nordique.

La strate du haut est faite de béton blanc. «Je voulais avoir un effet un peu scintillant qui rappelle le couvert de neige ou de glace», précise Luca Fortin. Le deuxième bloc est un granit Brun Acajou. Selon l'artiste, le contraste entre les blocs blanc et brun rappelle l'esthétique du bâtiment où le froid et le chaud se rencontrent. Le troisième module, un granit Tadoussac, se distingue par sa couleur rose et son veinage qui rappelle les cours d'eau. Le quatrième bloc est de la stéatite, communément appelée pierre à savon. «C'est une référence aux sculptures inuites qui utilisent ce type de pierre parce qu'il est plus tendre. Comme ce sera à la hauteur des visiteuses et visiteurs, ils pourront y toucher», explique Luca Fortin.

Le dernier bloc, à la base de la structure, est un granit noir. Cette même pierre a été choisie pour la partie intérieure de l'œuvre qui rappelle un échantillon de carotte vu sous le microscope. «Ce noir a quelque chose d'intrigant qui donne envie d'aller voir en profondeur, de le regarder à une autre échelle.»

Dans ce cercle de granit, on retrouve les mots «Le passage d'hier à demain devient aujourd'hui». «C'est comme si ces mots étaient inscrits dans la pierre depuis longtemps», indique Luca Fortin. Ils sont tirés de Bâtons à message – Tshissinuatshitakana, le premier recueil de poésie de l'écrivaine innue, Joséphine Bacon. «Je me suis demandé ce qui animerait les visiteurs et inspirerait les scientifiques, qui vont côtoyer l'œuvre régulièrement. J'ai vu une belle occasion de collaborer avec madame Bacon», raconte l'artiste.

Les mots dans la pierre sont tirés du premier recueil de poésie de l’écrivaine innue Joséphine Bacon.

— Luca Fortin

De multiples facettes

La typographie choisie par Luca Fortin est aussi symbolique. Il a demandé à sa nièce de cinq ans, qui commence à peine à écrire, de retranscrire les mots en innu et en français. «Il y a quelque chose d'intemporel dans l'écriture d'un enfant, quelque chose de naïf. Ça rappelle aussi que la recherche se fait pour les générations futures, donc il y a un message d'espoir là-dedans.»

Sur la pastille, des lignes blanches unifient les deux langues du message tout en évoquant les fissures que l'on tente de recoller.

«C'est important que mes œuvres aient plusieurs niveaux de lecture, souligne Luca Fortin. C'est esthétique et intéressant d'un premier regard, mais lorsqu'on s'attarde davantage à l'œuvre, à sa description, on voit tout le processus créatif.»

Le nom de l'œuvre, Passage, a aussi une signification symbolique. «C'est à la fois un mot qui se retrouve dans le texte de Joséphine Bacon, mais il représente aussi cette idée de transmettre des connaissances qui anime une institution de recherche. Puis, avec le texte inscrit par un enfant, il y a le passage vers d'autres générations.»

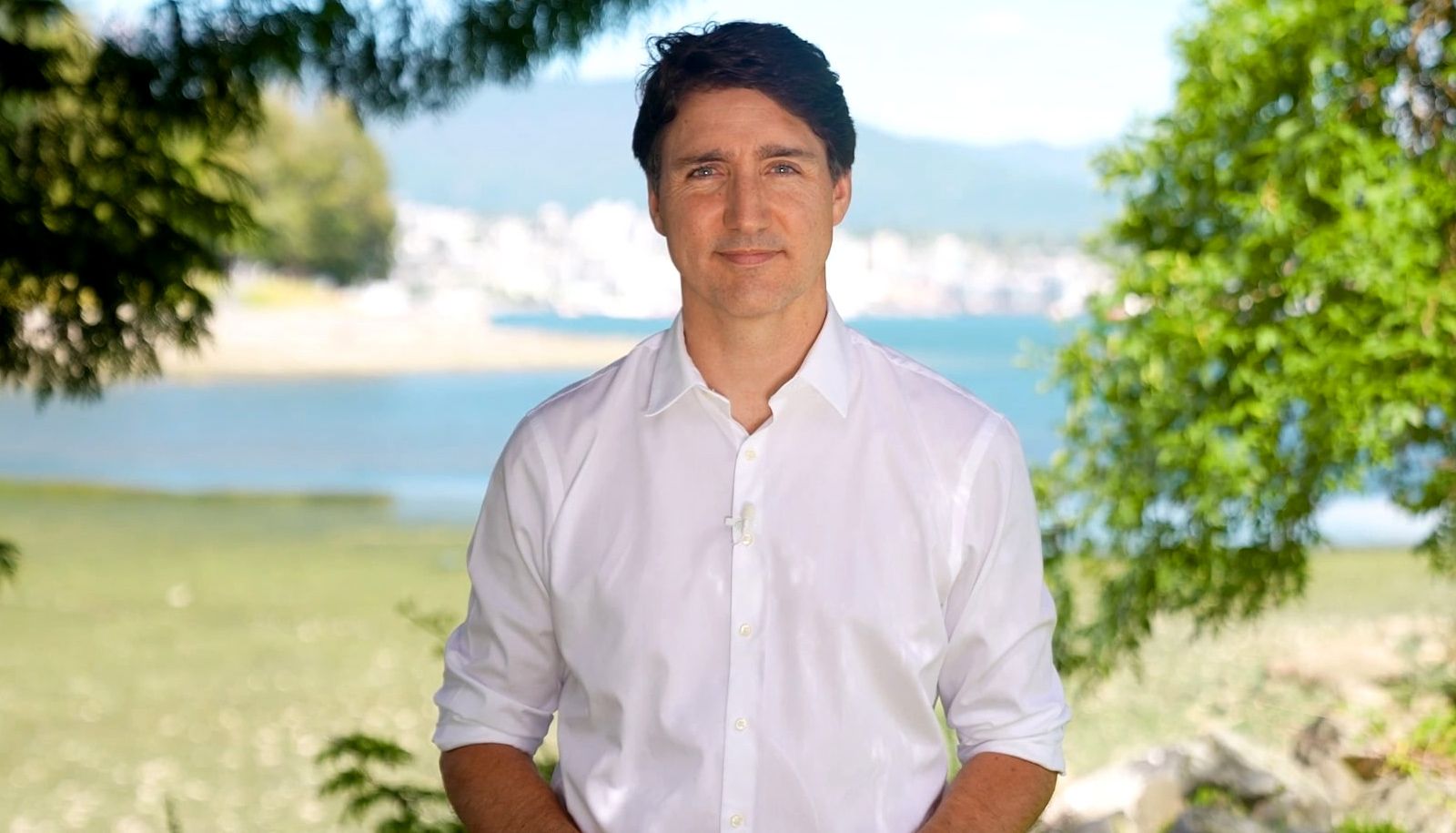

Luca Fortin, artiste en arts visuels

— Courtoisie

Cette œuvre s'inscrit dans la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. La maquette de Luca Fortin a été choisie par un comité ad hoc parmi les propositions reçues pour ce projet artistique. «La profondeur de la réflexion, la démarche structurée et cohérente, la composition, les matériaux, la simplicité et le dialogue proposé entre les deux volets, qui fait écho à celui du Nord et du Sud, ont charmé le comité de sélection», souligne Brigitte Bigué, directrice générale des opérations à l'Institut nordique du Québec et membre du comité ad hoc.