Entremêlant habilement les charmes de la vie nomade des ancêtres inuit et les drames découlant de la sédentarisation forcée, le roman le plus récent de Michel Jean met en scène le massacre des chiens nordiques.

Le peuple innu semble bien avoir trouvé en Michel Jean un porte-voix d'envergure internationale. Ses romans traduits en anglais, en espagnol et en allemand font connaître au-delà de nos frontières une vision autochtone du Québec. De Atuk, elle et nous à Qimmik, en passant par l'acclamé Kukum qui a été récompensé par le Prix littéraire France-Québec, l'écrivain raconte la saga des Innus de Mashteuiatsh, mais aussi de tous les Premiers Peuples d'ici.

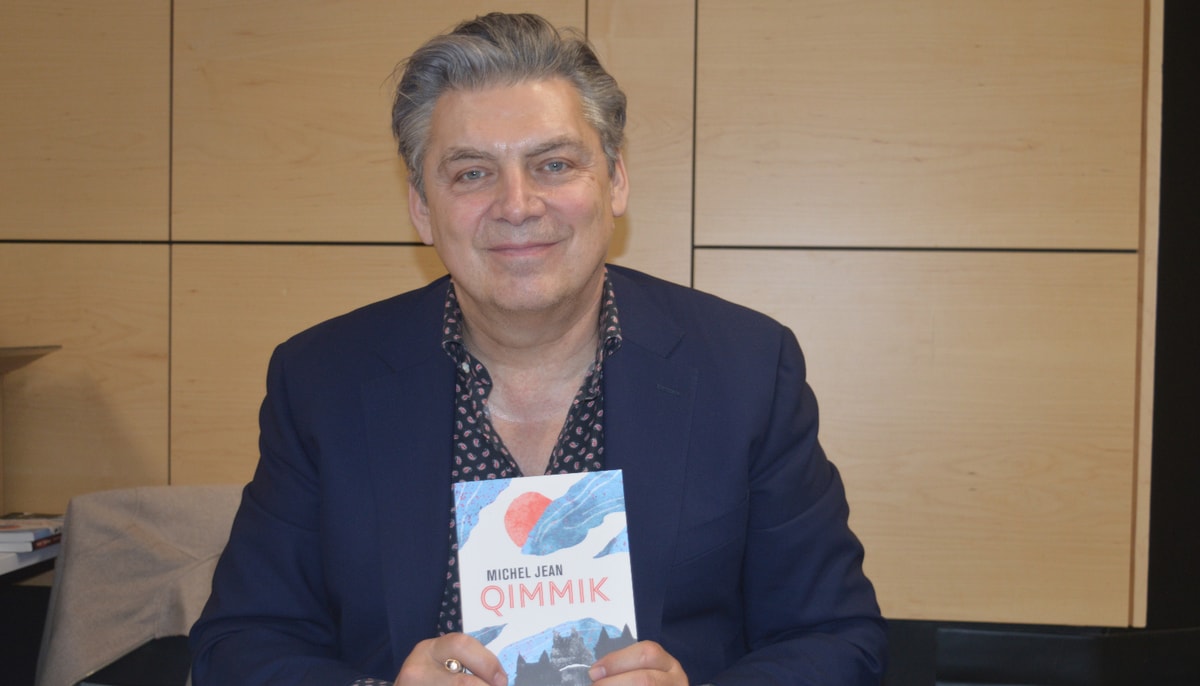

Invité par la Chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec – Maurice Lemire et l'équipe des Premiers Peuples de l'Université Laval, Michel Jean a choisi d'exposer à l'auditoire son parcours d'auteur et sa perception de l'évolution de la littérature autochtone au Québec.

«Lorsque j'ai commencé à écrire, je n'ai pas abordé de questions autochtones», raconte Michel Jean. Ses deux premiers romans, Envoyé spécial et Un monde mort comme la lune, publiés respectivement en 2008 et 2009, trouvent effectivement davantage leur inspiration dans sa carrière de reporter. Ce n'est qu'à la mort de sa grand-mère maternelle que l'idée d'écrire sur ses origines innues a commencé à germer, précise-t-il.

«Aux funérailles, une cousine de ma mère qui ne me connaissait que pour m'avoir vu à la télé, m'a dit: "L'Indien, tu l'as en toi. Je te vois souvent dans des situations où les gens sont énervés, toi, tu es toujours calme. Ça, c'est autochtone." J'ai été sonné. Je pensais qu'être calme était un trait de caractère; tout à coup, on me disait que c'est un trait culturel. À partir de là, j'ai commencé à me demander quelle part autochtone avait survécu en moi», témoigne-t-il. Malheureusement, avec la perte de son aïeule, Michel Jean perdait aussi le principal lien qui le rattachait à son héritage innu. Pour pallier ce manque, il a commencé à développer davantage de liens avec la communauté de Mashteuiatsh.

Né d'une mère autochtone et d'un père allochtone, Michel Jean a grandi hors de sa communauté. Enfant, il était néanmoins très proche de la branche innue de sa famille, notamment parce que sa grand-mère a parfois vécu avec lui. «Je lui posais beaucoup de questions sur la culture autochtone mais, comme bien des aînés des Premiers Peuples, elle répondait peu», confie-t-il.

«Peu de temps après son décès, poursuit-il, j'ai reçu une photo qui m'a surpris et touché.» Cette photo montrait un présentoir de la bibliothèque de l'école de Pessamit où étaient posés des exemplaires de ses trois premiers romans avec la mention «Michel Jean, auteur innu». «C'est la première fois qu'on me qualifiait d'auteur autochtone. Quelqu'un voulait montrer aux jeunes de la communauté qu'il est possible d'être innu et auteur. Je me suis alors dit que si je pouvais utiliser la petite visibilité que j'ai pour écrire sur les questions autochtones, je devais le faire», révèle-t-il.

En 2012 paraît donc Elle et nous en hommage à sa grand-mère Jeannette. Puis, en 2013, Michel Jean publie le roman Le vent en parle encore pour faire connaître les atrocités des pensionnats autochtones.

«Une femme de ma famille de Mashteuiatsh m'a un jour raconté sa jeunesse et son passage au pensionnat de Fort Georges, à 1000 kilomètres de chez elle sur une île de la baie James. J'ai voulu écrire un roman sur le sujet parce que je ne trouvais pas normal que cette partie de l'histoire du Québec soit aussi méconnue. J'étais aussi choqué. J'ai grandi en me faisant dire que Lord Durham a voulu assimiler les Canadiens français, mais que l'Église nous a sauvés. Or, ce sont les mêmes religieux qui ont essayé d'assimiler les Autochtones. Cette contradiction dans l'histoire du Québec m'agaçait», déclare l'auteur, qui affirme du même souffle que tout le contenu du livre repose sur des faits réels.

«Tout ce que j'y ai écrit est vrai: comment la police, épaulée par les prêtres, emmenaient de force les enfants; comment ceux-ci étaient assis par terre dans l'avion; comment, à leur arrivée, ils recevaient le numéro qui leur servait de nom pour toute l'année scolaire. Même s'il s'agit de personnages fictifs, chacune des agressions décrites, sauf celle de Charles, que j'ai imaginée, vient du témoignage d'une victime. La vérité est tellement forte, parfois plus forte que l'imagination», s'exclame-t-il.

Le pensionnat catholique de Fort George, ouvert en 1931, était situé sur une île à l'embouchure de la Grande Rivière. Les enfants innus de Mashteuiatsh y sont envoyés entre 1950 et 1960.

— Archives de l'École missionnaire des Pères Oblats

Dire la vérité par la fiction

Employer la fiction pour montrer la vérité et sensibiliser les gens à la réalité autochtone est au cœur de la mission de Michel Jean. Par exemple, dit-il, il a longtemps cherché l'angle pour contrer certains préjugés. Il trouvait irritant qu'on rapporte sans cesse que la prévalence de l'alcoolisme et de la dépendance aux drogues ainsi que la violence sont plus élevées dans les communautés autochtones. «Quand on voit seulement les résultats, mais qu'on n'expose pas la cause qui a généré tous ces problèmes, ça amène les gens à juger durement les Autochtones. Pour changer la perception, je voulais donc écrire un livre sur la sédentarisation forcée», indique Michel Jean. Ainsi est né le projet de Kukum.

Cependant, comme l'affirme l'écrivain, parler de «sédentarisation forcée», ce n'est pas très attirant pour des lecteurs friands de romans. «Peu à peu, dit-il, l'idée de raconter l'histoire de mon arrière-grand-mère, de ma kukum, a fait son chemin. L'histoire de ma famille n'est pas si différente de celle de bien des famille attikamekw, cries, naskapies et de toutes les autres communautés. En fait, c'est l'histoire de la colonisation du Québec vue par les Autochtones.»

Quitter le campement d'été de Pekuakami (lac Saint-Jean) pour se rendre dans les territoires de chasse au cœur des forêts de Nitassinan (territoire des Innus), remonter une rivière, tanner une peau, boucaner de la viande, attraper une martre sur de la mousse, faire de la «nourriture des neiges» (tire d'érable) sont au cœur du récit de Kukum. Tous ces gestes de l'ancienne vie nomade présentent la douceur, et la dureté aussi, du quotidien des ancêtres, mais surtout la beauté de cette vie simple, rythmée par les saisons.

Famille innue, près de Pekuakami (lac Saint-Jean), en 1898.

— Archives du Musée McCord

«La grande force de la littérature, c'est qu'on peut exposer des questions graves, sérieuses et cruelles, mais aussi douces et belles, sans faire la morale à personne et sans pointer du doigt un coupable. Je ne suis pas un militant. Je suis un auteur qui essaie de raconter des histoires vraies à travers des personnages vrais ou fictifs. Je trouve que le roman est plus efficace que l'essai pour dire une vérité. Dans Kukum, je passe la moitié du livre à décrire un mode de vie agréable. Alors, quand la famille Siméon ne peut remonter la rivière Péribonka et rejoindre son territoire de chasse à cause de la drave, quand elle doit retourner demeurer définitivement au campement d'été qui deviendra une réserve, on ressent exactement ce que ressentent les personnages. Je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. Le lecteur est alors assis dans le canot, il porte lui aussi des mocassins, il ressent lui aussi la colère et la tristesse. Avec la littérature, on peut parler autant au cœur qu'à l'esprit des gens», explique Michel Jean.

L'essor de la littérature autochtone

Kukum est un véritable phénomène littéraire au Québec, avec plus de 200 000 copies écoulées. Sorti en 2019, il a été le roman le plus vendu dans la province en 2021, et le deuxième en 2020. Il marque ainsi une étape importante dans l'histoire de la littérature autochtone.

Après Kukum, les Québécois ont voulu lire les autres romans de Michel Jean. Elle et nous a donc été réédité sous le titre Atuk, elle et nous – atuk, qui signifie «caribou», étant le nom que portait la famille Siméon avant l'arrivée des Blancs. «Lors de la première édition, une cousine voulait que je donne un titre en langue innue, mais j'avais alors refusé. Je me disais que les gens ne prendraient même pas le livre dans leurs mains pour lire la quatrième de couverture. Et moi, ce que je voulais, c'est que les gens prennent le livre. C'est un pas essentiel pour pouvoir parler à leur cœur et les faire changer d'idée sur les Autochtones», remarque Michel Jean, aujourd'hui enchanté de constater que les Québécois consomment des livres avec des titres en langue autochtone. En 2021, Atuk, elle et nous est rapidement passé de 1300 exemplaires vendus à plus de 40 000.

D'autres auteurs autochtones ont aussi bénéficié du succès de Kukum. «Par exemple, l'éditeur de Naomi Fontaine m'a dit que, depuis la parution de Kukum, il a vendu 10 000 exemplaires de Shuni. Ça me réjouit énormément de voir cet engouement pour la littérature autochtone», indique l'auteur qui a incontestablement réussi son pari d'écrire des histoires pour établir des ponts entre les Québécois et les Premiers Peuples.

Des peuples fiers

Ce qui émeut également Michel Jean, c'est de voir que des étudiants universitaires peuvent aujourd'hui se réunir sur le campus, parler leur langue entre eux et être fiers de leurs origines. «J'ai dîné ce midi avec de jeunes étudiants autochtones. Ils m'ont parlé de leur vie sur le campus, du Cercle des Premiers Peuples. Moi, quand je fréquentais l'université, peu de gens savaient que j'avais des origines autochtones. Ce n'était pas valorisé, ça attirait plutôt les moqueries. Les choses ont changé», se réjouit l'auteur, qui souhaite continuer à nourrir par ses œuvres la dignité des Premiers Peuples.

Son dernier roman Qimmik, paru il y a quelques semaines à peine, entremêle encore habilement les charmes de la vie nomade des ancêtres et les drames découlant de la sédentarisation forcée. Mais, cette fois, l'écrivain veut sensibiliser les lecteurs au sort des Inuit. «Quand le Québec a voulu développer le potentiel hydroélectrique du Nord, on a obligé les Inuit à vivre dans 14 communautés. Mais un chasseur inuit, c'est comme un ours, ça a besoin d'un grand territoire de chasse. Les Inuit ont donc continué à parcourir leur territoire avec leurs chiens. Pour restreindre les déplacements, on a trouvé une solution cruelle: abattre tous les chiens. Le Nord qui abritait 20 000 chiens en 1950 n'en comptait plus aucun dans les années 70», se désole l'auteur innu.

— Michel Jean

Cette extermination qui a teinté de rouge la banquise a aussi laissé de pénibles traces dans le cœur des Inuit. «Les forêts et les rivières sont une grande source de fierté pour les Québécois, mais il faut comprendre qu'elles sont aussi une grande source de douleur pour les communautés autochtones», conclut Michel Jean, qui souhaite ardemment que les blessures se cicatrisent et que les membres des Premiers Peuples se sentent fiers et grands, eux aussi.

Invité à présenter une conférence au pavillon Charles-De Koninck le 17 novembre, le sympathique Michel Jean a aussi pris le temps de discuter avec l'audience et de dédicacer des ouvrages.