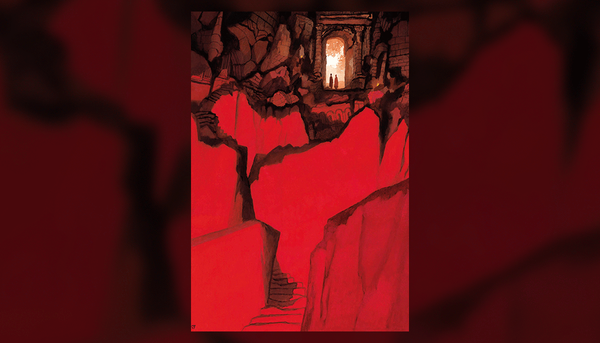

La première image introductive de l’exposition montre Dante et Virgile à l’entrée de l’enfer. Les deux personnages apparaissent tout en haut de l’illustration, petites et frêles silhouettes s’apprêtant à entreprendre leur périple en descendant un escalier taillé dans un amas chaotique de grosses roches.

— Manuele Fior

Dantesque. Cet adjectif, le dictionnaire Le Robert le définit comme «qui a le caractère sombre et sublime de l’œuvre de Dante». Ce mot n’est pas entré dans la langue française par hasard. Il fait référence à un grand écrivain italien du 14e siècle, poète national et père de la langue italienne, Dante Alighieri. Celui-ci a écrit un monument de la littérature mondiale, un poème épique, la Divine Comédie.

Depuis le 22 février, la Bibliothèque tient l’exposition Drawing Dante au quatrième étage du pavillon Jean-Charles-Bonenfant. Elle restera à l’affiche jusqu’au 22 octobre. Créée en Italie par l’Istituto italiano di cultura, elle fait escale à la Bibliothèque grâce à la collaboration de l’Istituto italiano di cultura di Montréal et du secteur italien de l’École de langues de l’Université Laval.

Dans la Divine Comédie, le poète se met en scène et raconte un voyage onirique qu’il fait à travers la géographie de l’au-delà, les trois royaumes des morts, dans le but de rapporter aux vivants la souffrance de l’enfer, le repentir du purgatoire et l’ascension vers Dieu au paradis. L’âme du poète latin Virgile le guidera en enfer et au purgatoire. Puis l’âme de Béatrice, que Dante avait aimée autrefois, remplacera Virgile et conduira le poète au paradis. Ce périple basé sur des métaphores et des allégories est décrit à la fois comme onirique et poétique, même initiatique.

Trente-trois chants composent chacune des parties de l’œuvre. Ce récit se termine avec une fin heureuse, ce qui explique l’emploi du mot «comédie» dans le titre. Le message du texte, lui, est universel. Dans le passé, il prônait les valeurs morales chrétiennes dans un cheminement symbolique à travers le péché, la pénitence, puis la rédemption. De nos jours, le message qui ressort va au-delà du religieux et du philosophique. Il est davantage social et peut se résumer à un message d’amour.

«Le volet novateur de l’exposition est le recours au neuvième art, la bande dessinée», explique Eleonora Nicolosi, chargée de cours à l’École de langues, responsable du secteur italien et intermédiaire dans la venue de l’exposition sur le campus. «En 2021, poursuit-elle, pour le 700e anniversaire de la mort de Dante, trois illustrateurs ainsi que neuf bédéistes italiens de différentes générations avaient été invités à créer soit une grande image introductive à chaque section de l’oeuvre, soit une bande dessinée de trois planches inspirée de la Divine Comédie. Leur interprétation est parfois fidèle au texte, parfois plus personnelle ou très contemporaine à aujourd’hui.»

La chargée de cours souligne que Dante fut l’un des précurseurs de l’esprit humaniste. Né en Italie, ce mouvement culturel, philosophique et artistique commence à s’affirmer au 14e siècle et préfigure la Renaissance italienne. Il place l’humain au centre des œuvres littéraires.

«L’enfer de Dante»

Manuele Fior signe la spectaculaire image introductive de la section consacrée à l’enfer. Dante et Virgile sont à l’entrée. Les deux personnages apparaissent tout en haut de l’illustration, petites et frêles silhouettes s’apprêtant à entreprendre leur périple en descendant un escalier taillé dans un amas chaotique de grosses roches. Tout l’environnement baigne dans une intense lumière rouge.

Durant ce voyage dramatique dans les entrailles de la Terre, Dante représente l’enfer comme un cône renversé plongé dans les ténèbres. L’endroit est peuplé d’âmes de personnes mortes et damnées pour l’éternité car elles ne se sont pas repenties de leur vivant après avoir commis des péchés. Plus leur faute est grave, plus elles tombent bas dans les cercles infernaux, et plus leur châtiment est pénible. On y entend les cris et les plaintes notamment des luxurieux, des assassins et des traîtres. Dans la partie la plus profonde de cet entonnoir se trouve l’ange déchu, Lucifer. Dans ce lieu glacé et sans lumière, les âmes apparaissent partiellement ou totalement prises dans la glace.

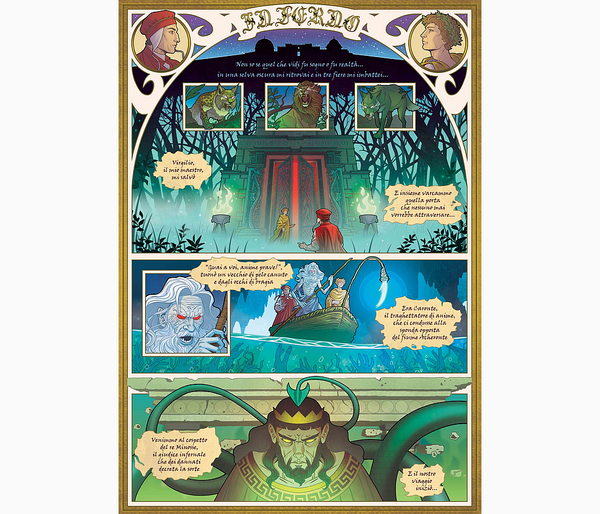

Dans cette section, l’une des trois planches de Fabiana Fiengo est particulièrement saisissante. Autant les couleurs vives que les visages expressifs attirent l’attention. Dans sa marche en forêt, Dante est arrêté successivement par trois animaux sauvages symbolisant les péchés de luxure, d’orgueil et d’avidité. Virgile intervient pour lui montrer la manière d’accéder à la porte de l’enfer. Dans la case suivante, les deux voyageurs sont debout dans une barque conduite par un passeur et qui traverse le fleuve de l’enfer. Le rôle de ce vieillard aux longs cheveux blancs et au visage torturé est de conduire les âmes des damnés vers les juges des morts. La troisième et dernière case montre en gros plan l’un de ces juges.

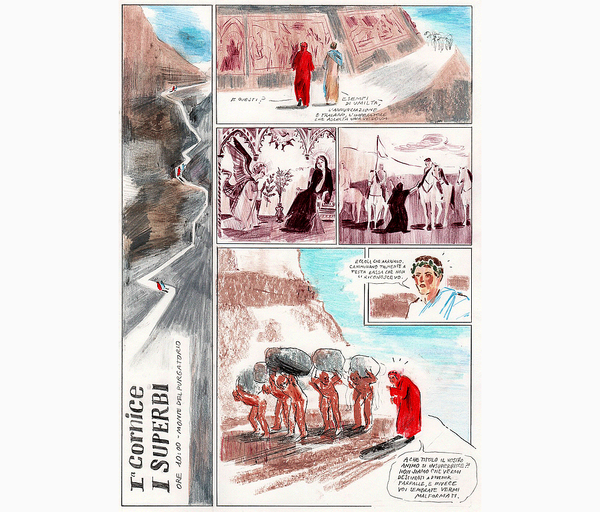

La première corniche du purgatoire

Dans l’une de ses planches, Silvia Rocchi s’est penchée sur ce lieu intermédiaire qu’est le purgatoire, plus précisément sur la première corniche. Dans la Divine Comédie, le purgatoire a la forme d’une montagne. Les âmes doivent expier leur faute avant de pouvoir la gravir. Au sommet se trouve l’entrée du paradis. Tout au long de leur séjour, les âmes se font rappeler leur péché par l’évocation de personnes ayant incarné la vertu contraire.

«Dans cette partie du purgatoire, nous sommes avec ceux qui ont commis le péché d’orgueil, indique Eleonora Nicolosi. L’orgueil est le contraire de l’humilité. Virgile introduit Dante au purgatoire avec des exemples d’humilité, ce que représente Silvia Rocchi avec l’annonce faite à la Vierge Marie par l’archange Gabriel de sa maternité divine, et avec l’empereur romain Trajan qui, du haut de son cheval, écoute la requête d’une veuve.»

Une case étroite remplit la planche de haut en bas. Elle représente la montagne du purgatoire. On y voit Dante, reconnaissable à son vêtement rouge, et Virgile à différents moments de leur ascension sur un chemin qui tourne.

Il faut noter que les âmes du purgatoire souffrent. La bédéiste montre cela par un groupe d’âmes qui portent chacune une grosse pierre sur leurs épaules. Les dimensions de ces pierres symbolisent la lourdeur du péché d’orgueil. Après avoir expié leur faute, les âmes pourront gravir la montagne et atteindre l’entrée du paradis.

«Dans une case, poursuit-elle, Virgile montre à Dante les âmes qui ont péché qui arrivent au loin. Dante leur adresse la parole. Il le fait tout le temps, même en enfer.»

Le paradis

Au sommet de la montagne du purgatoire se trouve le paradis terrestre où coulent deux fleuves. Dante s’y baigne, ce qui symboliquement le nettoie des fautes qu’il a commises. Cette purification lui permettra d’accéder au paradis proprement dit. Virgile, qui n’est pas baptisé, ne peut aller plus loin et quitte le poète pour retourner en enfer. L’âme de Béatrice le remplace. Ensemble, Dante et Béatrice entrent dans ce lieu hors du temps et hors de l’espace terrestres. Ils tournent autour de neuf ciels. Au dixième, ils peuvent contempler le point le plus lumineux du paradis, l’Empyrée.

Il se dégage une force particulière de l’image introductrice de Lorenzo «LRNZ» Ceccotti. «Dans cette image forte, Dante et Béatrice sont à peine esquissés, souligne Eleonora Nicolosi. Autour d’eux se déplacent des âmes vers le point le plus lumineux et impalpable. Je trouve ça très poétique.»

La première des planches de Fabiana Fiengo montre Virgile amenant Dante à la porte de l’enfer, puis les voyageurs traversant le fleuve de l’enfer à bord d’une barque et, enfin, l’un des juges des âmes.

— Fabiana Fiengo

Cette planche de Silvia Rocchi illustre la partie du purgatoire où se trouvent ceux qui ont commis le péché d’orgueil. Ces âmes souffrent en portant une grosse pierre sur leurs épaules. Les dimensions de ces pierres symbolisent la lourdeur du péché d’orgueil.

— Silvia Rocchi

Avant d’entrer au paradis, ce lieu hors du temps et hors de l’espace terrestres, Dante voit l’âme de Virgile céder sa place à l’âme de Béatrice. Ensemble, Dante et Béatrice vont tourner autour de neuf ciels. Au dixième, ils pourront contempler le point le plus lumineux du paradis, l’Empyrée.

— Lorenzo «LRNZ» Ceccotti