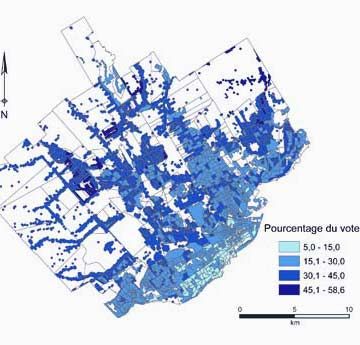

Cette carte de répartition du vote adéquiste dans la ville de Québec pour l'élection provinciale de 2003 montre que ce vote s'est principalement concentré en dehors des quartiers les plus scolarisés de la ville, lesquels apparaissent dans la partie inférieure de la carte. Cela dit, ceux et celles qui ont voté ADQ en 2003 à Québec n'étaient pas les moins scolarisés, puisqu'ils détenaient, dans de nombreux cas, un diplôme d'études collégiales. Les électeurs de Québec sont majoritairement des femmes (52,5 %), 14 % travaillent dans l'administration publique, 52,2 % sont propriétaires d'une maison, 18 % détiennent un DEC et 20 % détiennent un diplôme universitaire.

— Directeur général des élections du Québec

Voilà les principaux résultats d’une recherche récente menée par Paul Villeneuve, professeur associé à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional (ÉSAD), et Yvon Jodoin, professionnel de recherche au Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD). Les deux chercheurs ont présenté les résultats de leurs travaux le vendredi 9 février au pavillon Félix-Antoine-Savard, dans le cadre d’une midi-conférence de l’ÉSAD et du CRAD sur le thème: «L’énigme de Québec: une perspective de géographie électorale».

Qui vote à droite?

Près de 28 % des électeurs de la capitale ont voté pour le programme politique conservateur de l’Action démocratique du Québec (ADQ), aux élections provinciales de 2003. L’hiver dernier, lors de l’élection fédérale, près de 40 % des votes exprimés dans la ville sont allés au Parti conservateur du Canada (PC). Volonté d’être représentés dans les lieux de pouvoir, clivages secteur public/secteur privé ou scolarisés/peu scolarisés, existence de deux sous-cultures frustrées constituées d’exclus et de revendicateurs dont l’idéologie était véhiculée par la «radio-poubelle», tendance historique à contester les ratés de la démocratie représentative, les explications avancées ne satisfaisaient pas entièrement Paul Villeneuve et Yvon Jodoin.

«À partir de ces interprétations, explique Paul Villeneuve, nous avons avancé l’hypothèse qu’il y avait peut-être une explication à une échelle plus locale. Nous avons été très surpris, en analysant les données d’Élections Canada, d’Élections Québec et du greffe de la Ville de Québec, de voir l’importance de l’effet, sur le vote, des modes de vie associés à la localisation. Tout indique que le vote est très différent selon le lieu de résidence et que les banlieusards ne votent pas comme les urbains. Au cœur de la recherche, il y a cette même personne qui, si elle va habiter en ville, risque ce que l’on appelle une conversion par la conversation. Elle sera influencée par les opinions dominantes qui ont cours dans son quartier.» Selon le chercheur, les quartiers les plus scolarisés ont voté dans une moindre mesure pour l’ADQ en 2003 ou pour le PC en 2006. «La scolarité, plus que le revenu, a une influence très forte sur le vote conservateur», souligne-t-il.

Si le conservatisme politique est plus prononcé au fur et à mesure que l’on habite vers l’ouest dans la ville de Québec, cela serait dû, du moins en partie, à la grande popularité du crédit social dans les années 1960 et 1970 dans la région voisine de Portneuf. Cette idéologie populiste de droite prônait notamment une taxation faible. «Les votes à l’ADQ et au PC sont localisés, jusqu’à un certain point, dans les mêmes zones où le crédit social était fort dans le passé, précise Paul Villeneuve. Il y a un vieux fonds conservateur ou populiste dans la population qui ressurgit selon des facteurs conjoncturels, par exemple lorsque les gouvernements investissent moins dans la région.»

L’analyse des données de l’élection fédérale de 2006 suggère que plus le pourcentage de femmes est élevé dans une section de vote, plus le vote conservateur a aussi tendance à y être élevé. En même temps, plus le pourcentage de femmes occupant un emploi dans le secteur public est élevé, moins le vote conservateur est élevé. Au niveau de l’indice du transport en commun, les données de l’élection de 2006 indiquent que plus il y a de personnes, à la fois hommes et femmes, dans une section de vote qui vont travailler en autobus, moins la propension à voter conservateur est élevée dans cette section.