— Getty Images/Breakwavemedia

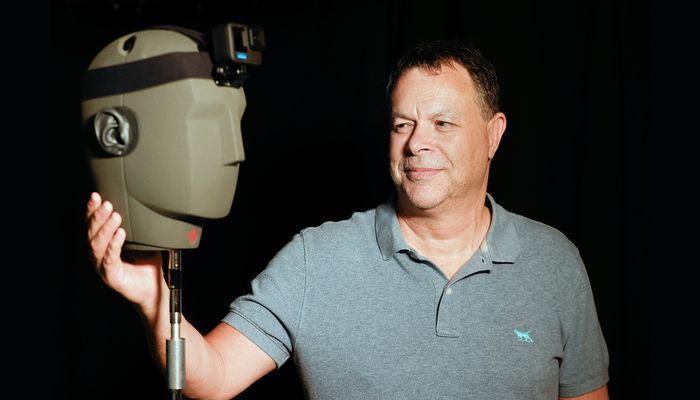

Une bonne proportion des personnes qui se rendent aux urgences en raison de ce qu'elles croient être un malaise cardiaque souffre, en fait, de crise de panique. Si l'on se contente de les rassurer et de les retourner chez elles sans autre forme de soutien, il y a un risque que leur condition évolue vers un problème plus grave, le trouble panique. C'est ce que démontre une équipe de recherche de l'Université Laval dans un article scientifique publié par le Journal of Health Psychology.

Les chercheurs se sont penchés sur le cas de personnes qui s'étaient présentées aux urgences de deux hôpitaux de Lévis en raison de douleurs à la poitrine. Les examens médicaux et l'imagerie médicale n'avaient pas permis de cerner la cause de leurs douleurs. «C'est une situation très fréquente qui touche environ 400 000 personnes au Canada chaque année», précise le responsable de l'étude, Guillaume Foldes-Busque, de l'École de psychologie de l'Université Laval .

Dans les quatre semaines qui ont suivi la consultation à l'urgence, ces personnes ont été contactées par l'équipe de recherche et elles ont accepté de répondre à des questions portant sur divers aspects de leur santé psychologique, notamment leur propension à l'anxiété. Parmi les répondants, 138 ont déclaré avoir déjà fait au moins une crise de panique. Toutefois, au moment de leur recrutement dans l'étude, la gravité de leur problème se situait en deçà des critères diagnostiques du trouble panique. «Le trouble panique fait partie des troubles anxieux. Il est caractérisé par des crises de panique récurrentes et par la peur que ces crises se reproduisent. Il s'agit d'une condition qui affecte beaucoup la qualité de vie des personnes qui en souffrent», résume le professeur Foldes-Busque.

Les participants à l'étude ont été recontactés six mois plus tard afin de déterminer comment leur état avait évolué. L'incidence du trouble panique, qui était nulle au moment du recrutement, atteignait alors 10%. «En quelques mois seulement, 1 participant sur 10 a développé un trouble panique, constate le professeur Foldes-Busque. Il s'agit donc de patients vulnérables qui courent un risque élevé de développer ce trouble anxieux.»

Les patients qui combinent douleurs inexpliquées à la poitrine et antécédents de crise de panique devraient faire l'objet d'un suivi psychologique, estime-t-il. Pour aider le personnel soignant des urgences à repérer ces personnes, le chercheur et son équipe ont conçu un test de dépistage qui exige à peine une minute de travail. «Les médecins nous disent qu'ils seraient disposés à l'utiliser, mais le problème est qu'advenant un diagnostic positif, les patients devraient attendre des mois avant de pouvoir profiter de services psychologiques dans le réseau public.»

— Guillaume Foldes-Busque, au sujet d'une intervention thérapeutique pour réduire la sensibilité à l'anxiété

Un projet entrepris par l'équipe du professeur Foldes-Busque pourrait régler une partie du problème. «La sensibilité à l'anxiété est le principal facteur prédictif de l'apparition du trouble panique parmi les participants de notre étude, rappelle-t-il. Il existe une intervention thérapeutique, testée avec succès chez d'autres types de patients, qui permet de réduire cette sensibilité. Cette intervention peut être suivie en ligne et elle exige environ une heure. Nous avons entrepris de l'adapter et de la tester chez des personnes qui ont des douleurs inexpliquées à la poitrine et qui font des crises de panique. Nous espérons ainsi être en mesure d'aider une partie de ces personnes.»

L'étude parue dans le Journal of Health Psychology est signée par Jenny-Lee Heppell, Isabelle Denis et Guillaume Foldes-Busque, de l'École de psychologie, Richard Fleet et Clermont Dionne, de la Faculté de médecine, et Stéphane Turcotte. Ils sont rattachés au Centre de recherche du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et au Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval.