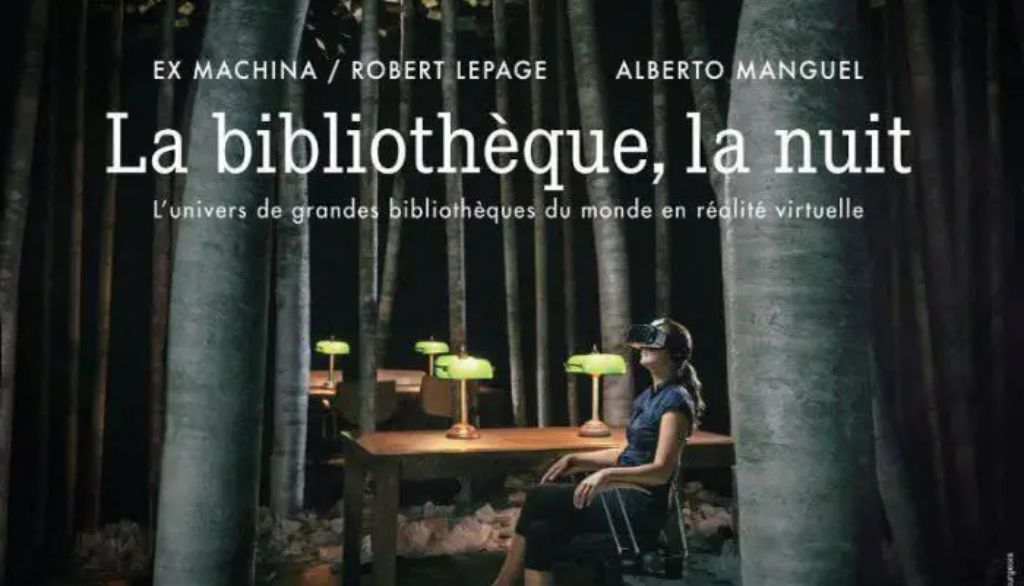

L'exposition La bibliothèque, la nuit créée par Robert Lepage en 2015 est inspirée du livre d'Alberto Manguel. L'insertion de la réalité virtuelle permet au visiteur d'admirer de belles bibliothèques sans quitter sa chaise.

Qu’ont en commun le jeu vidéo Arsène Larcin (1982), l’album Aller simple de Luck Mervil et son projet narratif (1995), l’autobiographie Rivka A.de l’écrivaine et sociologue Régine Robin (2000), l’exposition muséale La bibliothèque, la nuit de Robert Lepage (2015) et le balado La goutte de Kim Thúy (2020)? Ils figurent tous dans le nouveau Catalogue des œuvres littéraires numériques (COLiN), lancé en ce début d’année par une équipe du Département de littérature, théâtre et cinéma.

Sous la direction scientifique du professeur René Audet et la coordination de la professionnelle de recherche Marie-Ève Muller, ce répertoire d’œuvres littéraires atypiques qui tirent profit d’une façon ou d’une autre d’une technologie numérique constitue une étape importante d’un projet de recherche beaucoup plus vaste qui vise à faire l’histoire de la littérature numérique au Québec et à analyser les œuvres qui la composent.

Le jeu Arsène Larcin, créé en 1982 sous la forme d'un roman interactif, consiste à résoudre différents dilemmes à partir d'une actualisation d'Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur.

— Catalogue des oeuvres littéraires numériques

Qu’est-ce qu’une œuvre littéraire numérique?

Répondre à cette question n’a pas été si simple pour l’équipe de recherche et, malgré la réflexion longue et approfondie, certaines zones grises demeurent. Il faut comprendre que les œuvres sont très variées et éclectiques et qu’elles reposent sur différentes technologies.

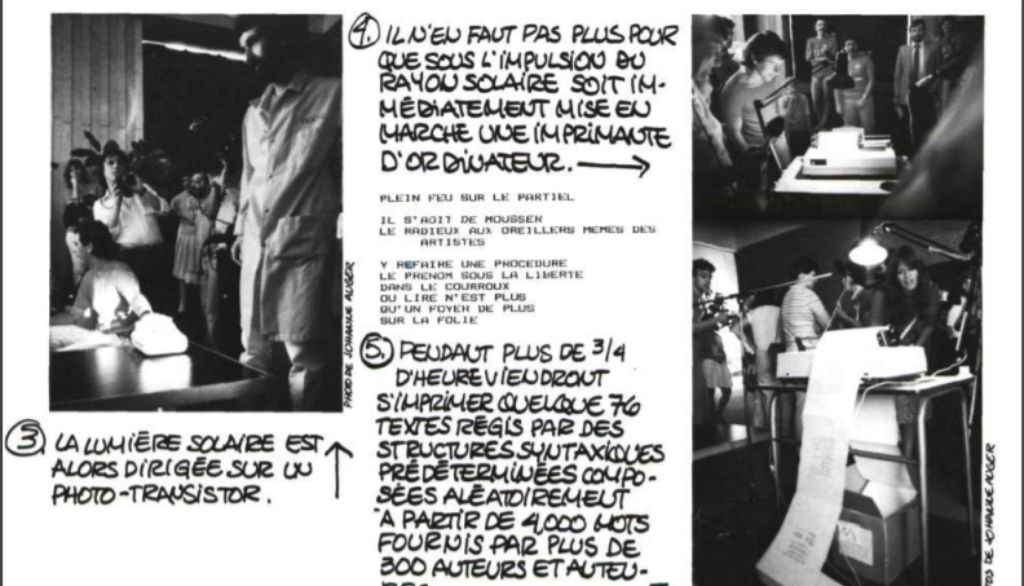

Par exemple, parmi ces œuvres, il y a G mon soleil sans complexe, une installation créée en 1983 dans laquelle les rayons du soleil actionnent une imprimante reliée à un ordinateur générant un poème à partir de vers composés par des fonctionnaires du complexe G. Il y a aussi Les entretiens, une installation dite «fiction philosophique» créée en 2019 dans laquelle des écrans présentent deux robots qui discutent. Figurent également le roman Web collectif L’histoire sans fin(1999), où le lecteur est invité à composer le chapitre suivant, ainsi que l’adaptation pour téléphone intelligent du classique Jacques le fataliste(2019), où le lecteur prend la place du personnage du maître. Citons finalement En t’attendant je déjeune au cidre de pomme, une correspondance poétique via courriels créée à l’occasion du Mois de la poésie de 2020.

L'installation G mon soleil sans complexe a été créée en 1983 par Jean-Yves Fréchette. Les rayons du soleil actionnent une imprimante reliée à un ordinateur qui génère un poème à partir de vers composés par des fonctionnaires du complexe G. L'auteur avait indiqué que son œuvre était «un projet interdisciplinaire de communication».

— Catalogue des oeuvres littéraires numériques

L’équipe a établi trois critères pour qu’une œuvre puisse être répertoriée dans le COLiN:

- Elle doit présenter une forte teneur littéraire

- Sa composante numérique doit être importante

- L’un de ses auteurs doit être originaire du Québec ou doit y habiter

Ainsi sont exclus les livres homothétiques, c’est-à-dire les œuvres publiées à la fois en version papier et numérique, puisque leur composante numérique est somme toute secondaire. Par contre, sont incluses les œuvres composées dans d’autres langues que le français.

«Pour l’instant, nous ne portons pas un regard critique sur la qualité matérielle et artistique des œuvres. Certaines ont été composées par des amateurs, d’autres par des professionnels. Nous préférons être englobants et conserver le plus possible d’œuvres numériques afin d’avoir le portrait le plus complet des pratiques et de leur évolution», explique Marie-Ève Muller.

L'installation Les entretiens a été créée en 2019 par Sébastien Cliche. Elle présente une discussion entre deux robots qui se questionnent, entre autres, sur les limites du langage et leur capacité à ressentir de l’anxiété. On y explore la thématique de l’intelligence artificielle et de ses représentations fantasmées.

— Catalogue des oeuvres numériques

«Toutefois, admet-elle, le critère de littéralité est parfois épineux. Quand une composition est-elle suffisamment lyrique pour être jugée littéraire? Par exemple, il est difficile de tracer une frontière entre un vidéopoème et un court-métrage poétique. Il est aussi difficile de trancher à quel moment un jeu est suffisamment lyrique pour devenir une œuvre littéraire numérique. La littérature jeunesse pose aussi un problème. Dans une œuvre destinée aux tout-petits qui ne savent pas encore lire, peut-on qualifier de ″littéraire″ une narration adaptée à leur niveau de langage?»

D’autres questions sont encore sans réponse, mais l’équipe travaillent à éclaircir les zones d’ombre. Par exemple, dans le cas d’un blogue littéraire, doit-on considérer le blogue comme l’œuvre elle-même? Ou chaque billet publié sur le blogue est-il une œuvre en soi? Le même problème se pose avec les revues littéraires en ligne. La revue est-elle l’œuvre ou regroupe-t-elle plusieurs œuvres?

Où dénicher les œuvres littéraires numériques?

Trouver les œuvres qui composent le Catalogue a été un travail… de moine moderne. En effet, ces œuvres ont largement été publiées sans éditeur et ne disposent pas d’un identifiant stable, comme l’ISBN des livres. Pour les retracer, l’équipe a donc consulté plusieurs spécialistes, artistes, organismes culturels et bibliothèques. De plus, des auxiliaires de recherche ont été engagés pour éplucher des moteurs de recherche comme Eureka et Érudit et fouiller Internet à la recherche de ressources potentielles. Ce travail archéologique n’est pas encore terminé et on espère toujours trouver des vestiges d’œuvres du passé à répertorier.

«On sent vraiment l’urgence de trouver et de documenter ce qui a été fait dans le passé. Beaucoup de ces œuvres ont été éphémères et sont maintenant difficiles à trouver, car elles ont été créées avec des technologies obsolètes. Parfois, on n’en retrouve que des bribes. La fin d’Adobe Flash Player, notamment, a rendu la consultation de certaines œuvres très difficile. D’autres fois, le site Internet qui hébergeait les productions n’existe plus. On essaie donc de faire le plus vite possible avant qu’elles tombent complètement dans l’oubli», déclare Marie-Ève Muller.

— Marie-Ève Muller, coordonnatrice du COLiN

En fait, peu des premières créations numériques ont été archivées. «Seul l’ONF, indique la professionnelle de recherche, a eu le souci de garder pérennes certaines œuvres numériques du passé et il n’y a que dans les locaux de l’organisme qu’on peut encore revivre pleinement l’expérience générée par certaines de ces productions.»

Bonne nouvelle pour l’avenir, les documents numériques sont assujettis, depuis 2022, au dépôt légal, ce qui permettra dorénavant un repérage plus aisé des œuvres. Les nouvelles créations pourront ainsi accroître le Catalogue, qui comprend actuellement près de 400 entrées, dont la plus ancienne des œuvres retenues,La machine à écrire de Jean A. Baudot (1964), que l’auteur décrit comme le «premier recueil de vers libres rédigés par un ordinateur».

Autre bonne nouvelle, toutes les œuvres recensées dans le COLiN ont été indexées dans Wikidata, ce qui leur attribue un identifiant unique qui pourra renforcer leur visibilité et leur légitimité.

Le COLiN, une étape dans un grand projet

Le COLiN a entièrement été réalisé à l’Université Laval, mais il s’inscrit dans un vaste projet interuniversitaire appelé Littérature québécoise mobile, financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. En amont de la création de cette base de données, le projet Vocabulaire descriptif des œuvres littéraires numériques (VODOLIN) a permis de déterminer, grâce à un travail collaboratif interuniversitaire, un vocabulaire partagé servant à décrire les différentes pratiques littéraires et les œuvres numériques qui y sont associées.

— René Audet, professeur du Département de littérature, théâtre et cinéma et directeur scientifique du COLiN

En aval, une histoire littéraire des pratiques numériques pourra être dégagée et analysée, ce qui constitue l’une des visées du projet Littérature québécoise mobile. Une ambition impossible à réaliser sans la création d'une base de données comme le COLiN, rappelle le professeur responsable du projet, René Audet. «Le portrait constitué, dit-il, reste très pointilliste. L’établissement préalable de ce corpus est un passage obligé pour établir les fondations d’une histoire plus ample des pratiques littéraires en contexte numérique. Néanmoins, avec les œuvres déjà répertoriées, on commence à voir se dessiner les grands traits de cette histoire passionnante.»

Le recensement effectué jusqu'à maintenant permet déjà, en effet, de dégager certains jalons dans l’évolution des œuvres littéraires numériques, dont deux premières périodes. «Grosso modo, on voit poindre une première période au cours des années 1990, qui se caractérise par les pages Web personnelles. C’était l’époque de la colonisation du Web et n’importe qui pouvait créer une page. Plusieurs auteurs ont donc créé leur site pour publier des compositions prenant parti à des degrés très variables des fonctionnalités associées aux pages Web et au code HTML. La deuxième période est davantage celle des blogues, pendant laquelle on voit naître une véritable communauté, puisque les commentaires sur les œuvres sont visibles par tous. Mais ceci n’est qu’une analyse rapide de la banque de données. Nous avons bien hâte de voir des ouvrages et des articles plus approfondis sur le sujet. Les premiers devraient d’ailleurs être publiés prochainement », conclut avec enthousiasme Marie-Ève Muller.