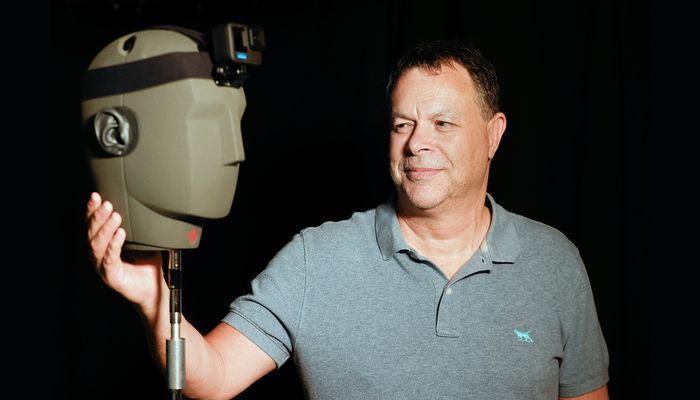

Les candidates et candidats d'OD Chez nous, diffusé en 2020

— Facebook - Occupation Double

Ann-Frédérick Blais, étudiante-chercheuse à l'Université Laval, a choisi un terrain de recherche inusité pour sa maîtrise en sociolinguistique: Occupation Double. «Quand je prends un sujet comme OD, c'est évident que j'aime ça, je ne peux plus le cacher», lance-t-elle en riant. Mais derrière cette passion pour la téléréalité québécoise avec de jeunes célibataires en quête de l'amour se cache une démarche scientifique rigoureuse.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, son mémoire ne critique pas la manière dont les candidates et candidats parlent. Elle y analyse plutôt les discours entourant l'usage du français, puisque la sociolinguistique s'intéresse à la variabilité de la langue et à la manière dont celle-ci s'inscrit dans l'univers social. «Les gens confondent souvent la linguistique avec la correction langagière», précise-t-elle avec un sourire.

OD comme miroir de la société

Pourquoi une téléréalité? «Les candidates et candidats forment une microsociété qui reflète en partie le Québec actuel», explique Ann-Frédérick. Ce contexte lui permet de comprendre quelles pratiques langagières ou caractéristiques personnelles suscitent le plus de commentaires ou de jugements.

Sous la direction de Kristin Reinke, professeure à la Faculté des lettres et des sciences humaines, Ann-Frédérick s'est penchée sur l'édition 2020, OD Chez nous, qui réunissait des célibataires âgés de 22 à 34 ans, issus de milieux ethniques variés. Elle y a noté plusieurs références à l'usage du français des participantes et participants. «Ces commentaires sur leur façon de parler m'ont toujours un peu chicoté», souligne-t-elle.

Pour sa recherche, Ann-Frédérick a recueilli 771 discours spontanés issus de l'émission, des médias en ligne et des réseaux sociaux Facebook et Twitter. Ces derniers ont posé plusieurs défis. «C'était très difficile d'extraire des données. J'ai dû le faire manuellement… Ça a été un long été», raconte-t-elle.

Ann-Frédérick Blais, étudiante-chercheuse en sociolinguistique

— Université Laval, Yan Doublet

Entre jugements et insécurités linguistiques

L'analyse de ces discours a mené à plusieurs constats. Parmi les plus marquants, l'étudiante a noté une intolérance envers les personnes issues de l'immigration ou de communautés non francophones. Cette «glottophobie» était souvent accompagnée d'une forme de purisme linguistique. «Les écarts à la norme étaient perçus comme des “déficiences”».

Elle cite l'exemple de la candidate Cintia, une immigrante brésilienne de première génération, dont le français était parfois tourné en dérision dans l'émission. Comme elle est arrivée au Québec à l'âge adulte, les usages de la langue maternelle sont plus ancrés, donc il peut y avoir des traces phonétiques, rappelle Ann-Frédérick Blais.

Cette glottophobie n'est pas sans conséquences. «Il y a des gens qui n'ont pas accès au logement ou qui ont de la difficulté à trouver un travail parce qu'ils sont discriminés sur la base d'un accent, par exemple», soutient l'étudiante.

Les commentaires peuvent aussi amener une insécurité linguistique et pousser des personnes immigrantes à se tourner vers d'autres langues comme l'anglais. Ann-Frédérick se souvient d'un segment complet de l'émission qui corrigeait les candidates et candidats. «À la fin, Cintia a dit: “Clairement, c'est pas moi qui devrais apprendre le français à mon enfant”. C'est énorme ça, j'avais des frissons!», raconte l'étudiante-chercheuse, attristée.

Elle a aussi observé une tendance à l'autocorrection excessive et à la justification des emprunts à l'anglais, souvent accompagnée de formules comme «en bon québécois» ou «comme on dit en anglais», ou de guillemets mimés avec les doigts. Ces comportements révèlent un malaise face à ses propres pratiques langagières, selon Ann-Frédérick.

Les jeunes au cœur des critiques

Plus largement, l'étudiante a remarqué que les plus jeunes générations deviennent rapidement des boucs émissaires en raison d'une qualité de langue perçue comme mauvaise. «Les jeunes ont toujours utilisé des pratiques langagières différentes de leurs parents ou des générations d'avant, soutient-elle. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est amplifié par la médiatisation.»

Les candidates et candidats d'OD sont ainsi devenus une sorte d'emblème d'une jeunesse qui «perturbe» la qualité de la langue. «On a tendance à sonner l'alarme rapidement, mais ces pratiques “jeunes” sont souvent éphémères. Et plusieurs emprunts à l'anglais finissent par être acceptés et intégrés», prévient Ann-Frédérick.

Malgré ses craintes initiales de ne pas être prise au sérieux, Ann-Frédérick a reçu un accueil enthousiaste dans les colloques scientifiques. «Les gens étaient fascinés par ce que je faisais. Ça m'a donné confiance en mes capacités de chercheuse.»

Son mémoire de maîtrise terminé, elle poursuit maintenant ses recherches au doctorat, où elle s'intéresse aux attitudes et idéologies linguistiques quant aux «parlers jeunes» et le rapport des jeunes aux questions langagières. Elle espère que ses recherches contribueront à mieux comprendre les enjeux liés à la langue et à réduire les préjugés à l’égard des lpratiques langagières hors normes.