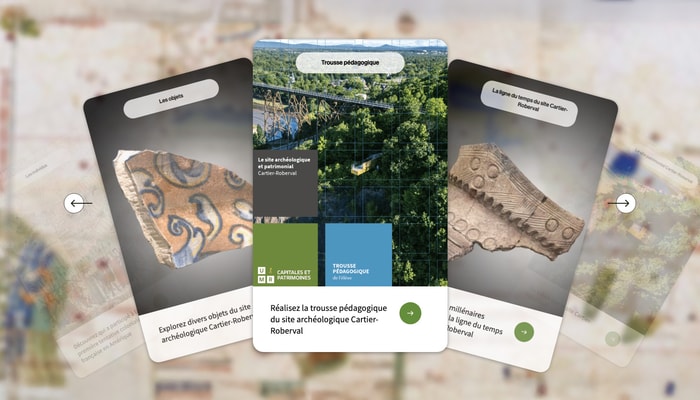

Deux artéfacts trouvés durant la campagne de fouilles à Nominingue. À gauche: pointe en quartz datant de la période de l’Archaïque récent. À droite: fragment d’un vase en céramique datant de la période du Sylvicole moyen ancien.

— Karine Taché

Une trentaine d’étudiantes et étudiants en archéologie de l’Université Laval, ainsi que deux professeurs du Département des sciences historiques, ont vu passablement d’action cet été. Entre les mois de mai et août, ces personnes ont participé à des campagnes de fouilles depuis la région de l’Outaouais, au Québec, jusqu’à la lointaine île de Chypre, à l’est de la Méditerranée, en passant par les Hautes-Laurentides et la ville de Québec. Une inspection visuelle de sites archéologiques a également été effectuée aux îles de la Madeleine.

Deux nouveaux sites découverts à Nominingue

La professeure Karine Taché s’est rendue de nouveau à Nominingue, dans les Hautes-Laurentides, pour fouiller des zones autour du Grand Lac Nominingue avec son équipe, composée notamment de cinq étudiantes et étudiants de l’Université Laval. Une étudiante innue était du nombre comme membre de la première cohorte du microprogramme en archéologie pour les Premiers Peuples de l’Université Laval.

Le chantier s’est déroulé du 30 juin au 18 juillet. Bilan: deux nouveaux sites ont été découverts, ce qui porte leur nombre à une vingtaine mis au jour depuis le début du projet de recherche il y a 10 ans.

«Cet été, indique la professeure, deux zones ont été fouillées et ont encore une fois mené à des découvertes inattendues datant de plusieurs périodes. Ces découvertes témoignent des nombreuses réoccupations du site depuis environ 5000 ans.»

Elle mentionne notamment une pointe Lamoka en quartz datant de la période de l'Archaïque récent, soit entre 4500 et 3000 ans avant aujourd’hui. Les fouilles ont aussi mis au jour une portion d’un vase en céramique brisé en place datant du Sylvicole moyen ancien, soit entre 2400 et 1000 ans avant aujourd’hui.

«Les fouilleurs, poursuit-elle, ont également découvert plusieurs objets témoignant d’activités de traite entre les Européens et les Premières Nations qui occupaient le territoire des Hautes-Laurentides au 18e siècle: pierres à fusil, perles de verre, couteau de traite, alène en métal et broche en métal cuivreux.»

Un bâtiment occupé pendant 130 ans par la même famille

Par ailleurs, du 12 mai au 13 juin, la professeure Taché et le chercheur postdoctoral Nicolas Delsol ont codirigé le chantier-école en archéologie de l’Université Laval sur le site de la ferme Cadet. Dix-huit étudiantes et étudiants en archéologie, la plupart au baccalauréat, ont pris part aux fouilles. Il s’agissait de la cinquième campagne à cet endroit situé en périphérie de Québec, à proximité de la rivière Saint-Charles.

L'équipe de fouilles du chantier-école et les vestiges de la maison Bell, sur le site de la ferme Cadet. En médaillon, un fragment de cuvette en terre cuite fine vitrifiée datant de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle.

— Chantier-école, Aglaé Morin-Gaumond

«Cette année, explique Nicolas Delsol, une grande partie des fouilles a porté sur les vestiges du bâtiment principal, occupé par la famille Bell à partir de 1818 jusqu’à sa démolition en 1948. À certains endroits stratégiques, les fouilleurs sont descendus à 1,5 mètre de profondeur pour avoir une idée précise de comment les murs avaient été construits. Différentes roches constituent les murs, et beaucoup de brique. Ils ont trouvé un mur qui fait office de division entre les deux moitiés de la maison.»

D’autres découvertes, dont les interprétations sont en cours, consistent peut-être en des vestiges d’un cellier ou en l’entrée d’une cave. Les fouilleurs ont aussi exhumé des fragments de céramique, de poteries ainsi que des pièces de monnaie. Plus près de la rivière Saint-Charles, des éléments de culture matérielle datant du Régime français ont été mis au jour, comme en font foi des fragments de céramique de Saintonge.

Les vestiges d'un palais très ancien à Chypre

«Nous avons là les trois phases successives, du 9e au 4e siècle avant notre ère, d’un palais chypriote et de plusieurs sanctuaires attenants.» C’est là le bilan très sommaire que fait le professeur Thierry Petit des nombreuses campagnes de fouilles archéologiques qu'il a menées depuis des années sur le site du palais d’Amathonte, à Chypre.

L'équipe de fouilles étudiante au travail sur le site du palais d’Amathonte. À l'arrière-plan, de gauche à droite: Jean-François Guay, Anaël Lessard et Christof Chénier; à l'avant-plan: David Bouchard. En médaillon: fragment d’un grand cratère à volute attique à figures noires, des années 570-560 avant Jésus-Christ. La scène représente la fuite d'Ulysse et de ses compagnons attachés sous les béliers du cyclope Polyphème, un moment dramatique de l'Odyssée. Le visage du héros apparaît dans le coin inférieur gauche.

— Thierry Petit

Cet été, le chantier s’est étalé du 10 juin au 21 juillet. Cinq étudiants en archéologie de l’Université Laval formaient l’équipe de fouilles dirigée par le professeur. Résultat: les limites est et nord-est de la salle d’apparat du premier palais d’Amathonte ont été trouvées. Les fouilleurs ont aussi pu confirmer la chronologie des phases ultérieures. Pour rappel, ce bâtiment constitue, à Chypre, le plus ancien palais de l’âge du Fer.

«Les découvertes de l’été donnent pour la première fois le plan complet de la salle d’apparat d’un palais du 9e siècle, souligne Thierry Petit. Par la même occasion, elles nous renseignent sur les techniques architecturales utilisées, notamment de beaux blocs calcaires en assises régulières, soigneusement taillés, et de grandes dalles posées au sol.»

Cette campagne de fouilles était la dernière sur ce site.

Une introduction à l’archéologie à Kitigan Zibi pour de jeunes adultes autochtones

Adrien Cesario est inscrit au doctorat en archéologie à l’Université Laval. Du 21 au 25 juillet, il a participé à une campagne de fouilles sur la réserve autochtone de Kitigan Zibi dans la région de l’Outaouais, dans le cadre d’un projet d’introduction à l’archéologie auquel ont pris part sept jeunes adultes de quatre communautés.

Fouille d’un coin de la maison habitée par trois générations de la famille Odjick sur la réserve de Kitigan Zibi. En médaillon, le fer à cheval mis au jour durant la campagne de fouilles après sa découverte au détecteur de métaux.

— Cercle d’envol

Le site du premier établissement de la famille Odjick sur la réserve, dans le dernier quart du 19e siècle, a été fouillé. L’emplacement se situe au milieu d’un champ à deux paliers et présente les restes d’une maison habitée pendant trois générations, d’une cave à légumes et d’une écurie. Les fondations de la maison et de la cave étaient visibles à la surface du sol. Mais les limites de l’écurie ne l’étaient pas.

«Nous avons abordé différentes techniques de fouille et de cartographie, incluant l’imagerie Lidar et le relevé au drone, explique Adrien Cesario. Nous avons aussi initié les participants à un nouveau domaine d’étude ou de travail potentiel, l’archéologie. Plus fondamentalement, nous leur avons enseigné que l’archéologue sert la communauté.»

Une inspection visuelle aux îles de la Madeleine

Finalement, un nouveau projet de recherche a amené la professeure Karine Taché et l’étudiante à la maîtrise Anne-Sophie Lapierre à séjourner aux îles de la Madeleine du 4 au 15 août. Accompagnées de l’archéologue Moira McCaffrey, elles n’ont pas effectué de fouilles proprement dites. Elles ont plutôt fait une inspection visuelle de plusieurs sites archéologiques découverts à la fin des années 1980 par l’archéologue. Ces sites n’avaient pas été revisités depuis.

Plusieurs sites archéologiques ont fait l’objet d’une inspection visuelle aux îles de la Madeleine. Sur la photo: au travail, Anne-Sophie Lapierre, Moira McCaffrey et Hélène Chevrier, une Madelinienne. En médaillon, un petit grattoir en quartz découvert en surface durant l’inspection. On s'en servait pour gratter différentes matières, comme le cuir, le bois ou l'os.

— Karine Taché

«Cette inspection visuelle nous a permis de vérifier l'état de ces sites, surtout d'un point de vue de submersion, d'érosion et d'aménagement, indique Anne-Sophie Lapierre. Comme il s'agissait d'une inspection visuelle, nous n'avons donc pas fouillé les sites à la recherche d'artéfacts. Par contre, notre permis archéologique nous permettait aussi de récolter des artéfacts de surface. Nous avons découvert, en surface, des artéfacts lithiques tels quelques éclats, des grattoirs, un nucléus et des cailloux sur lesquels on note la présence d'impacts de frappe. Ces objets étaient surtout en quartz, en quartzite ou en chert.»

Sur le terrain, l'une des difficultés rencontrées a été d'accéder physiquement aux sites, en raison de la forte croissance de la végétation.