Alors qu’une nouvelle campagne de vaccination est en cours, comment motiver les gens à relever leur manche une fois de plus? Les méthodes de persuasion et de contrainte ont leurs limites, a constaté Eve Dubé.

— GETTY IMAGE/INSIDE CREATIVE HOUSE

Les vagues de COVID-19 se succèdent et plusieurs Québécois ont perdu le fil du nombre de doses de vaccin reçues et recommandées. Alors qu’une nouvelle campagne de vaccination est en cours, comment motiver les gens à relever leur manche une fois de plus? Quant au vaccin bivalent sorti ces jours-ci et plus efficace contre Omicron et ses sous-variants, saura-t-il relancer la popularité de la vaccination?

Selon Eve Dubé, titulaire d’une chaire de recherche sur l’anthropologie des enjeux de la vaccination, la campagne actuelle «va être plus un marathon qu’un sprint. Une chose qu’on oublie, c’est que la COVID-19 circule encore beaucoup au Québec. Beaucoup de personnes sont infectées ou l’ont été récemment, puis la recommandation est d’attendre au moins trois mois après l’infection pour recevoir une dose additionnelle de vaccin», rappelle la professeure au Département d'anthropologie, chercheuse à l'Institut national de la santé publique du Québec et au Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval.

Nouvelle génération de vaccins

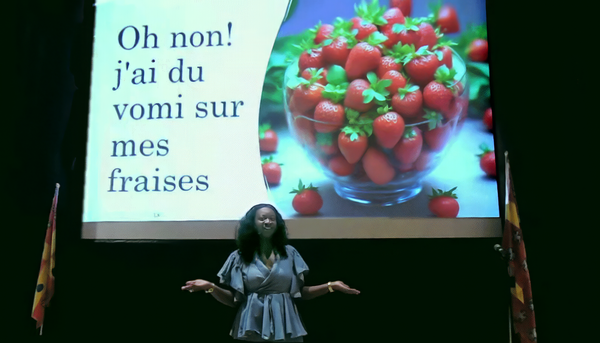

Par ailleurs, elle estime attrayante la nouvelle génération de vaccins, qui protègent contre plusieurs souches du même virus. «Au moment de lancer la campagne de vaccination, à l’été 2021, on avait beaucoup d’espoir que ça allait nous permettre de sortir de la pandémie. Les vaccins étaient alors grandement efficaces. La douche froide que tout le monde a reçue, c’est Omicron arrivé autour de Noël. Les vaccins dont on disposait protégeaient contre les complications, les hospitalisations et le risque de décès, mais on pouvait quand même attraper la COVID-19 avec ce variant. Tout le discours “Faites-vous vacciner pour retrouver une vie normale” est un peu tombé à l’eau.»

— Eve Dubé

Eve Dubé souligne que la «perception des risques de la maladie» est un facteur déterminant dans la décision des gens de se faire vacciner, dont les jeunes qui le font par altruisme pour protéger leurs parents et leurs grands-parents. «Si les nouveaux vaccins sont plus efficaces pour prévenir l’infection et peuvent générer une immunité de groupe, ça peut être un argument de motivation.»

D’autres grands facteurs font en sorte que les gens adhèrent ou non au mouvement. La confiance envers les professionnels de la santé, envers le gouvernement et envers les experts ainsi que la commodité, soit l’accès aux services. La vaccination de masse semble accessible, mais la professeure et chercheuse souligne que certaines personnes peuvent avoir des problèmes avec la prise de rendez-vous en ligne. Elle parle aussi de racisme systémique, de gens qui ont été mal reçus, mal soignés par le milieu de la santé et qui peuvent avoir des craintes et une perception négative.

On se retrouve devant un vaste continuum, dit-elle, avec des gens qui ont parfaitement confiance et d’autres qui refusent systématiquement les vaccins. Elle ajoute que la politisation de la vaccination, les contraintes mises en place par les gouvernements comme le passeport vaccinal, ont polarisé les opinons des gens. «C’est un contexte compliqué pour communiquer de l’information et essayer d’encourager les gens à se faire vacciner.»

La carotte ou le bâton?

Cet été, Eve Dubé cosignait un article qui passait en revue et évaluait l’efficacité des méthodes utilisées jusqu’à présent par les gouvernements pour inciter la population à aller chercher sa dose de protection. Entre la carotte et le bâton, entre la persuasion et la contrainte, qu’est-ce qui donne les meilleurs résultats?

«On sait que les incitatifs vont fonctionner dans certains contextes particuliers. Beaucoup de ces stratégies ont été utilisées dans les pays en voie de développement, où l’on donnait par exemple du riz aux familles qui amenaient leurs enfants se faire vacciner. Ce qu’on observait au Québec avec la loto-vaccin, c’est que la plupart des gens vaccinés étaient très contents d’avoir l’opportunité de gagner. Mais ça n’a pas nécessairement convaincu les personnes non vaccinées.» Bref, une petite récompense assurée est plus efficace qu’une possibilité peu probable.

— Eve Dubé

Quant aux stratégies de coercition et d’imposition, comme la vaccination obligatoire à l’école ou le passeport vaccinal, elles s’avèrent efficaces auprès des gens qui n’ont ni peur d’attraper la COVID-19 ni peur du vaccin, mais qui ne prenaient pas la peine de prendre rendez-vous ou de se déplacer. «Les études ont montré qu’au Québec, le gain n’est pas énorme, mais positif sur la vaccination.»

En contrepartie, il y a l’«effet rebond» mentionné précédemment chez ceux qui ont plus de craintes. «On l’a vu dans les mouvements d’opposition aux mesures sanitaires qui ont eu lieu au Canada», indique Eve Dubé, qui ne croit pas qu’on ait de nouveau recours au passeport vaccinal.

Un ensemble d’interventions

Il n’y a pas de méthode magique pour aller chercher l’adhésion populaire, poursuit la professeure et chercheuse, il faut plutôt un ensemble d’interventions. «Quand on veut bâtir la confiance par rapport aux vaccins, dit-elle, il faut d’abord essayer de comprendre pourquoi les gens hésitent, puis s’attaquer à ces raisons-là. Le dialogue un à un avec une personne de confiance qui utilise des techniques d’entretien motivationnel fonctionne chez les gens très, très hésitants. Mais quand on veut vacciner tous les Québécois, c’est impossible de mettre ça en place.»

Dans une optique d’information et de communication, elle souligne le rôle important des professionnels de la santé pour faire des recommandations, comme le pharmacien par exemple.

Il pourrait éventuellement y avoir un système de rappel, par exemple une relance par texto, pour dire aux gens qu’ils n’ont pas été vaccinés depuis trois mois. «C’est toute une mécanique à mettre en place, mais il y a des enjeux éthiques. On n’a pas consenti à être contacté.»

Quant à l’accès au vaccin, «plus c’est facile, plus on est enclin à l’adopter». Mais Eve Dubé soulève le problème des ressources pour maintenir ouvertes les cliniques de masse et la vaccination mobile.

Malgré toutes les mesures déployées, malgré la nouvelle génération de vaccin, il y a aussi des enjeux d’équité mondiale. Tout le monde ne pourra pas être vacciné partout sur la planète, dit-elle, laissant planer le risque de nouveaux variants.

«Personne n’a vraiment une boule de cristal pour savoir comment va évoluer ce virus-là. On va voir avec l’évolution de la pandémie si on a une nouvelle vague de contamination. Malheureusement, on sait que ça aussi joue sur la motivation des gens à aller se faire vacciner.»