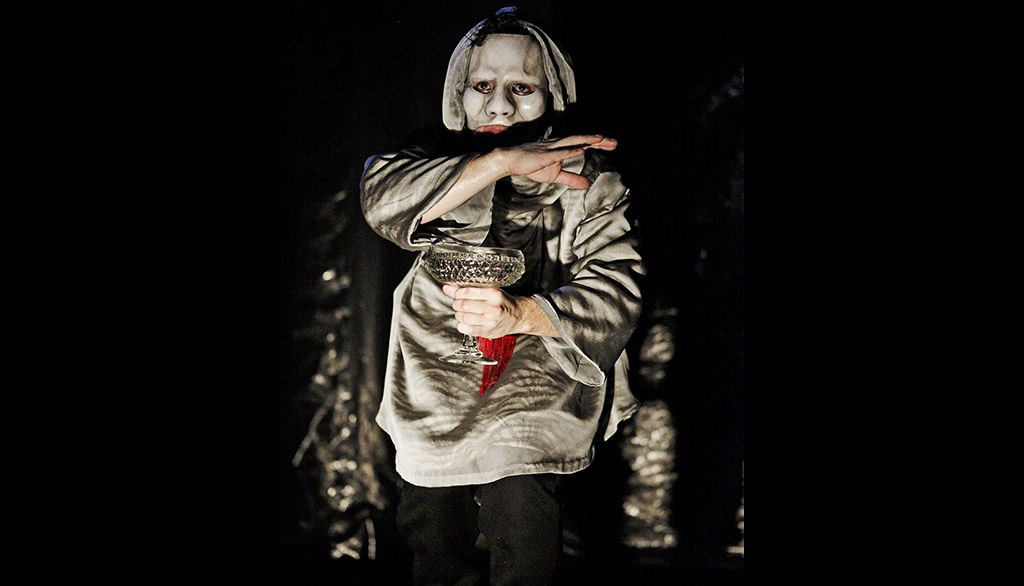

En 2009, le Théâtre Péril, en coproduction avec le Théâtre français du Centre national des Arts, présentait la pièce Limbes, adaptée de l’œuvre de William Butler Yeats.

— Yan Turcotte

Ça ne date pas d’hier: le théâtre irlandais est à l’honneur sur les planches du Québec. Comment ces œuvres sont-elles traduites pour le public d’ici? C’est la question qui intéresse Aileen Ruane. «En général, les traductions sont vues comme une version diminuée ou inférieure du texte original. Au Québec, toutefois, elles sont signées par des dramaturges qui ont à cœur de valoriser l’originalité et la créativité de la pièce.»

En décembre, la doctorante a fait sa soutenance de thèse sur les traductions québécoises du théâtre irlandais. Plus particulièrement, elle a étudié les textes de Pygmalion, de George Bernard Shaw, La Reine de beauté de Leenane, de Martin McDonagh, Howie le Rookie, de Mark O’Rowe, et la trilogie Limbes, de William Butler Yeats.

En plus de comparer les traductions avec les œuvres originales, Aileen Ruane a interviewé des metteurs en scène et des spécialistes du théâtre québécois. Rapidement, elle a constaté des différences marquées avec la façon dont le théâtre irlandais est abordé ici par rapport à la France. «Les traductions françaises tendent à souligner l’altérité linguistique des textes. Les Québécois, eux, sont déjà au fait qu’il existe une forme d’altérité sur le plan du langage et y consacrent moins d’importance. D’une certaine façon, les traductions sont plus fluides. Il y a aussi plusieurs parallèles à faire entre la façon dont on parle l’anglais en Irlande, soit l’hiberno-anglais, et la langue au Québec.»

Œuvre phare du répertoire irlandais, Pygmalion est l’histoire d’un phonéticien réputé qui rencontre une vendeuse de fleurs inculte et ayant un fort accent faubourien. Avec ses leçons de prononciation, il espère en faire une grande dame de la société londonienne. Si l’œuvre a donné lieu à moult adaptations cinématographiques et musicales, Aileen Ruane a eu du mal à dénicher la version québécoise écrite par Éloi de Grandmont en 1968.

La même année, une autre pièce d’un certain Michel Tremblay prenait l’affiche au Théâtre du Rideau Vert. Les Belles-sœurs aura un succès monstre, faisant de l’ombre à l’œuvre de George Bernard Shaw. «Tout le monde connaît Les Belles-sœurs pour son importance culturelle et politique dans la société québécoise, mais peu de gens se souviennent de Pygmalion, une pièce tout aussi intéressante. La version de Grandmont mêle le français standard et le joual. Il a aussi fait le choix de transposer l’intrigue au Québec», souligne la chercheuse.

Dans le cas de Howie le Rookie et de La Reine de beauté de Leenane, des pièces qui ont été jouées à Montréal au début des années 2000, les traducteurs Olivier Choinière et Fanny Britt ont fait le choix de s’éloigner un peu du joual. «Leurs textes font appel à une langue très stylisée dans laquelle on trouve certains aspects du joual, comme des sacres, mais ce n’est pas du joual en tant que tel. Il s’agit d’un français très oral et très informel, davantage typique du théâtre en traduction au Québec.»

Quant à l’œuvre de William Butler Yeats, le metteur en scène Christian Lapointe a fait table rase des textes originaux pour réécrire le tout. Limbes est composé de trois courtes pièces réputées injouables, Purgatoire, Calvaire et Résurrection. Le directeur artistique du Théâtre Péril a choisi de les présenter trois fois, en boucle. Il s’est inspiré notamment du nô, le théâtre japonais traditionnel. «Christian Lapointe a un énorme respect pour Yeats, mais il a fait le choix de s’en éloigner. C’est une façon pour lui de tuer le maître pour créer une nouvelle œuvre», dit Aileen Ruane.

Deux cultures fortement liées

Comment expliquer l’intérêt des Québécois pour ce qui vient de l’Irlande? La doctorante a plus d’une réponse à ce sujet. «D’abord, il y a une connexion par l’histoire, avec l’immigration massive d’Irlandais lors de la Grande famine. Aujourd’hui, les Irlandais et les Québécois vivent le même genre d’enjeux identitaires. Pour eux, le théâtre est une façon de garder l’unicité de leur langue vivante. Puis, il y a le rapport à la religion. L’Irlande, qui a légalisé le divorce en 1995 et le mariage homosexuel en 2015, a évolué plus lentement que le Québec, où la Révolution tranquille a créé une rupture entre religion et politique dès les années 1960. Il n’empêche que ces deux peuples ont vécu la même expérience avec l’Église catholique.»

Aileen Ruane est née aux États-Unis de parents irlandais. À son arrivée à l’Université Laval pour ses études, elle a été frappée par les liens qui unissent l’Irlande et le Québec. C’est en discutant avec l’écrivain François Dumont en marge d’un séminaire du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise qu’elle a eu l’idée de consacrer une thèse à la traduction québécoise de pièces irlandaises. En plus du professeur Dumont, ce projet a été encadré par Brad Kent, du Département de littérature, théâtre et cinéma, et Louis Jolicoeur, du Département de langues, linguistique et traduction.

Pour son projet postdoctoral, qu’elle entame à l’Université Concordia, Aileen Ruane scrutera une autre facette: comment le féminisme présent dans le théâtre québécois est transposé en Irlande. En effet, de plus en plus d’auteurs irlandais s’intéressent aux œuvres d’ici ayant une portée féministe. Deirdre Kinahan, entre autres, a traduit Les Belles-sœurs en faisant un clin d’œil à l’histoire de l’Irlande. «Le titre Les Belles-sœurs a été traduit par The Unmanageable Sisters. Kinahan n’a pas choisi la traduction littéraire, qui aurait été Sisters in Law. The Unmanageable Sisters fait référence à une citation de l’ancien président de l’Irlande, qui avait dit que les femmes sont plus difficiles à gérer que les hommes lors de révolutions. Par cette traduction, Kinahan a fait ressortir un nouvel aspect politique dans le texte de Tremblay.»