Le parquet de la Bourse de Montréal tel que vu au début des années 1900 par le caricaturiste et peintre québécois Henri Julien. L'illustration a été photographiée par Neuville Bazin en 1951.

— BAnQ-E6, S7, SS1, P84412

L'activité de lancement a eu lieu le 14 août à Montréal au siège social de la Banque Nationale, en présence de l'auteur et du président et chef de la direction de la banque, Louis Vachon. Le lieu n'est pas anodin. Cette banque a vu le jour en 1859 et a contribué, avec d'autres institutions financières canadiennes-françaises de l'époque, au développement graduel du système financier québécois.

Le dernier tiers du 19e siècle voit l'émergence du courtage financier au Québec. Sur le parquet d'une place boursière, le travail du courtier consiste à agir comme mandataire entre des clients qui ont besoin de financer leurs opérations en émettant des actions, des obligations ou autres titres, et des institutions financières, ou des individus, qui disposent de fonds à placer dans ces types de valeurs. Le courtage financier, ce sont aussi des maisons de courtage qui achètent des valeurs mobilières en vue de les accumuler et de les revendre.

Deux remarquables pionniers

Dans un milieu dominé par les anglophones, deux Canadiens français tirent leur épingle du jeu de façon admirable.

«Louis-Joseph Forget et son neveu Rodolphe Forget, deux courtiers en valeurs mobilières, font partie du groupe de pionniers du financement au Québec, explique Marc Vallières. À la Bourse de Montréal, fondée en 1874, ils performent au même niveau que leurs concurrents anglophones et de façon comparable. Mieux même. En 1885, Louis-Joseph Forget est le deuxième parmi les courtiers les plus actifs sur le parquet de la Bourse. Cette même année, la valeur de ses transactions atteint 12 millions de dollars.»

Au Canada, cette période reste marquée par la forte dépendance au marché britannique pour leur financement. Au Québec, le démarrage du courtage est ralenti par des conditions économiques précaires.

De 1900 à 1930, le courtage financier québécois est en marche vers la maturité. La Première Guerre mondiale, à laquelle participe la Grande-Bretagne, a pour conséquence de détacher les marchés financiers canadiens et québécois du marché de capitaux britannique. Désormais, le marché américain prendra le relais pour répondre aux besoins des gouvernements et des entreprises.

Au début de ce qui fut surnommé la Grande Guerre, la Bourse de Montréal desservait 109 sociétés. Chaque jour, 10 000 actions étaient achetées ou vendues.

Avant et après la guerre, et ce, jusqu'à la crise boursière majeure de 1929, on assiste à un développement vigoureux des places boursières canadiennes, des gouvernements et des entreprises. Les activités de courtage connaissent elles aussi une forte croissance.

«De 1920 à 1929, souligne le professeur, la croissance généralisée se fait de façon nettement excessive. Durant cette période, tant des institutions financières que des individus acquièrent et vendent des valeurs mobilières. Des Québécois francophones jouent à la bourse durant les années 1920. Ils veulent profiter de l'expansion des marchés qui se fait dans la fébrilité et l'enthousiasme. Mais la crise de 1929 va passablement éteindre cet enthousiasme.»

Un ralentissement profond

À compter de 1929, l'industrie du courtage financier dans son ensemble connaît un ralentissement profond et persistant, qui se poursuivra jusqu'après la Seconde Guerre mondiale.

«Rebâtir la confiance dans les marchés aura pris du temps, indique Marc Vallières. Dans l'intervalle, les investissements conservateurs ont pris le dessus. Le financement de l'effort de guerre, entre 1939 et 1945, sera très sécuritaire, loin des actions. Au Québec, le gouvernement suit une politique conservatrice de financement. La confiance reviendra graduellement à partir des années 1950.»

Avec le temps, l'industrie du courtage financier québécois s'affirme face aux concurrentes canadiennes-anglaises. Les maisons de courtage francophones desservent la clientèle des personnes et des institutions canadiennes-françaises, tant des emprunteurs que des investisseurs. Leur volet institutionnel comprend le gouvernement du Québec, les municipalités, les établissements scolaires et les institutions religieuses, les établissements hospitaliers et les entreprises établies en région.

Le dernier chapitre du livre couvre la période comprise entre 1960 et 1987. Son contenu porte sur la participation du courtage financier québécois au financement de la Révolution tranquille et du «Québec inc.» Les maisons de courtage francophones jouent un rôle grandissant. Elles mettent en relation, dans le cadre d'opérations de financement, des entreprises, des gouvernements locaux et des institutions socioéconomiques avec les banques, les caisses populaires, les sociétés d'assurance et de fiducie, ainsi que les caisses de retraite publiques ou privées.

Dans son ouvrage, Marc Vallières écrit que cette période «voit une accélération de la croissance de l'industrie des valeurs mobilières, à la bourse certes, mais aussi dans les activités de financement d'un secteur public en forte expansion dans une diversité de nouveaux domaines d'intervention».

Le gouvernement du Québec, ses composantes financières, comme la Caisse de dépôt et placement, et ses sociétés d'État, principalement Hydro-Québec, joueront un rôle majeur dans le développement des marchés financiers du Québec. Ces marchés sont mis à contribution, notamment en 1963 lorsque le gouvernement du Québec se porte acquéreur des 11 compagnies privées de production et de distribution d'électricité actives sur le territoire québécois, pour ensuite les fusionner à Hydro-Québec.

«Durant les années 1960, souligne l'auteur, une forme importante d'autonomie financière se dessine par rapport aux marchés de capitaux anglo-canadiens et américains au profit des marchés internationaux. Cette autonomie de la finance québécoise se développe et s'accélère fortement pendant la Révolution tranquille. Le gouvernement du Québec deviendra un emprunteur majeur sur les marchés internationaux.»

En conclusion de son livre, Marc Vallières écrit que la plupart des courtiers en valeurs mobilières ou en financement québécois ont apporté «une contribution indispensable à la fondation et au développement des entreprises québécoises qui ont permis l'émergence d'une communauté d'affaires».

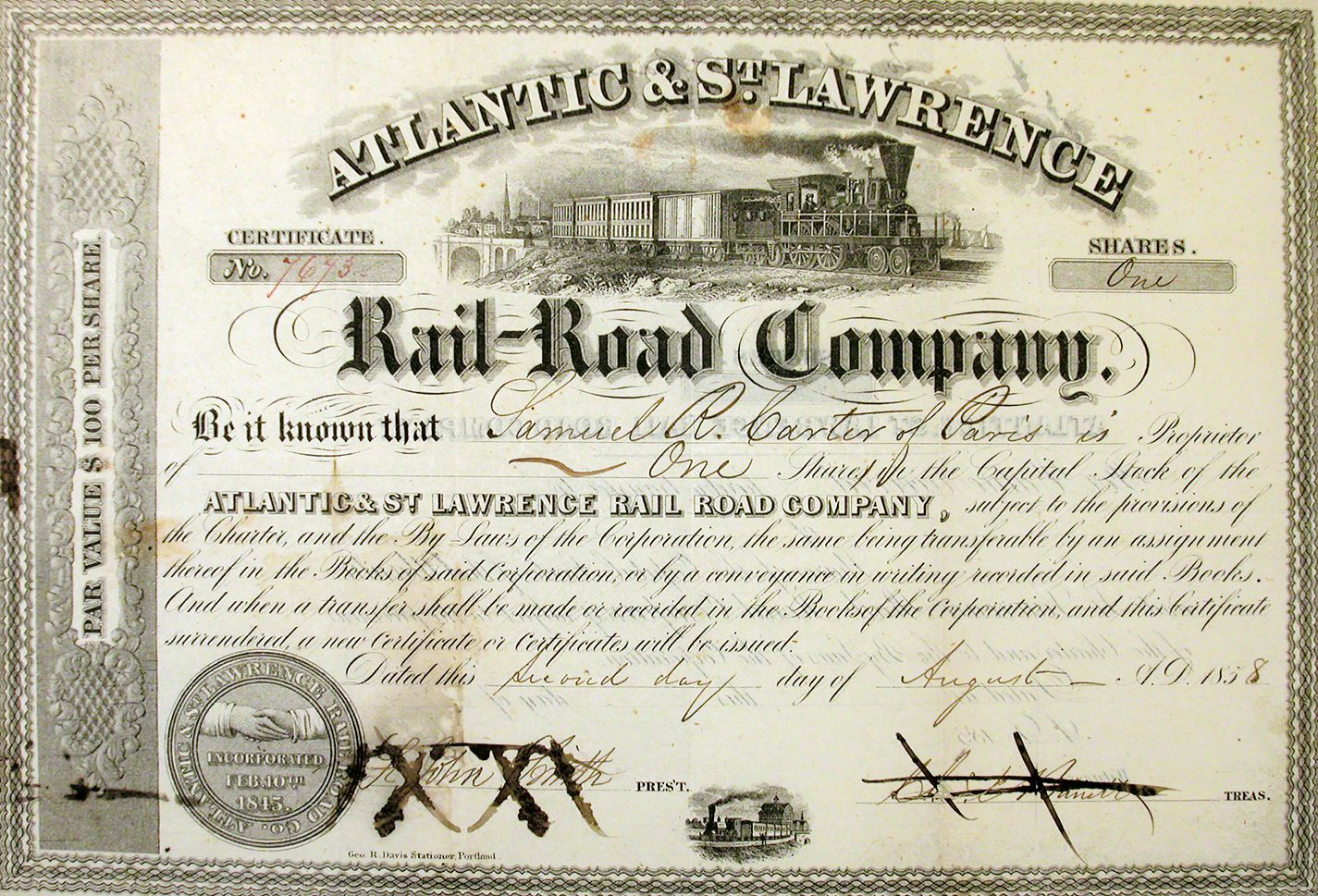

Ce certificat d'action de 100$ du chemin de fer Atlantic And St. Lawrence Rail Road Company a été émis en 1858.

Ce certificat d'action de 100$ du chemin de fer Atlantic And St. Lawrence Rail Road Company a été émis en 1858.Photo : Musée McCord, P095-A12.02-082

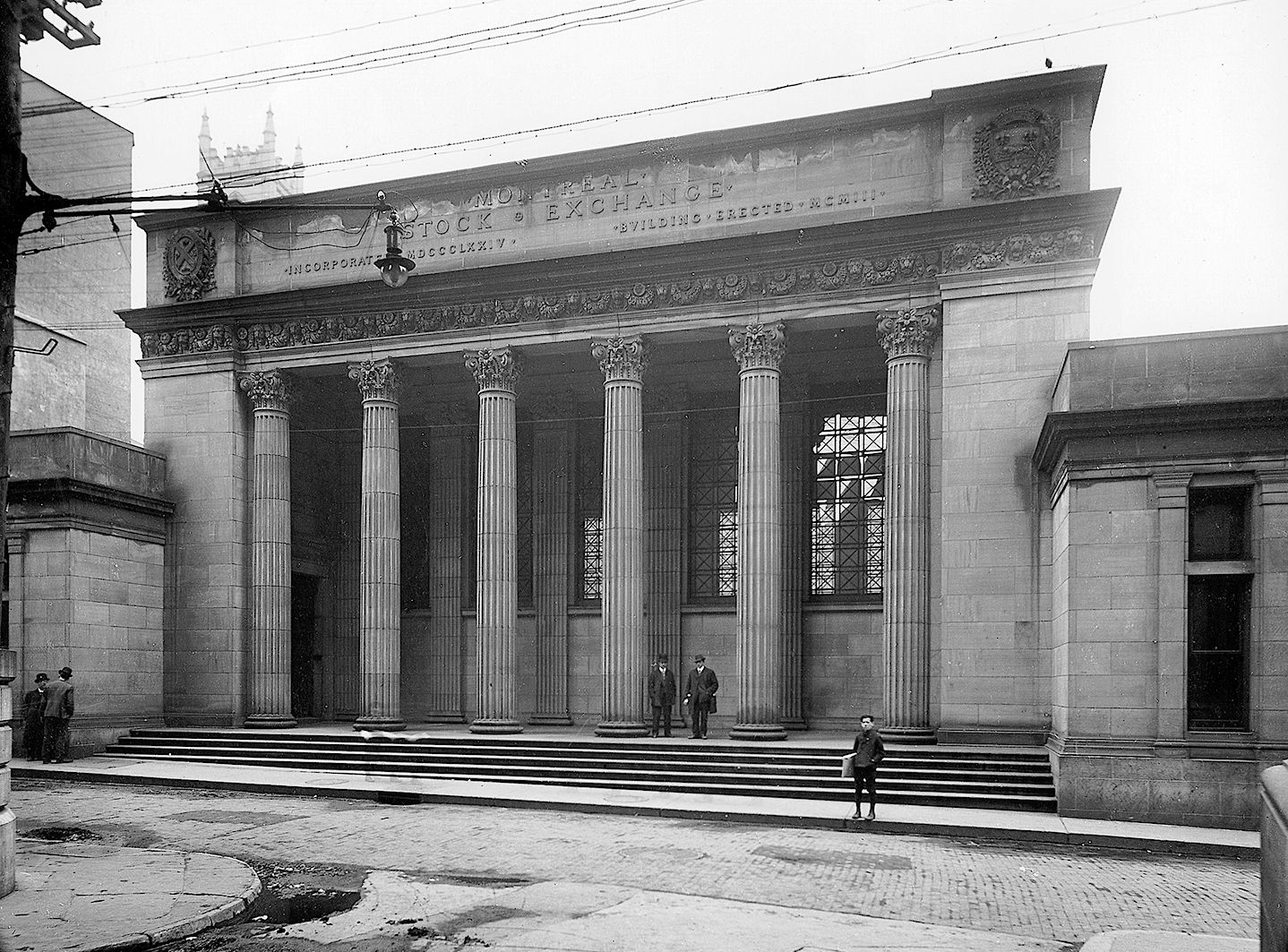

Le nouvel édifice de la Bourse de Montréal situé sur la rue Saint-François-Xavier et photographié vers 1905. Le fronton contient les inscriptions suivantes: Montreal Stock Exchange, Incorporated MDCCCLXXIV (1874), Building Erected MCMIII (1903).

Le nouvel édifice de la Bourse de Montréal situé sur la rue Saint-François-Xavier et photographié vers 1905. Le fronton contient les inscriptions suivantes: Montreal Stock Exchange, Incorporated MDCCCLXXIV (1874), Building Erected MCMIII (1903).Photo : Musée McCord-V-8727