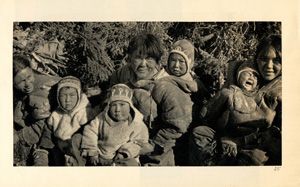

Elisapee Nutaraluk, Mary Qahuq Miki et Mary Anautalik, trois mères ahiarmiutes avec leurs enfants à Ennadai Lake, en 1950.

— G. van den Steenhoven

«L’intention du gouvernement canadien était de sédentariser des chasseurs nomades, explique Frédéric Laugrand, professeur titulaire au Département d’anthropologie et chercheur au Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones (CIERA). Dans les années 1950, on était encore dans les modèles de l’assimilation des peuples autochtones au mode de vie de la majorité.» Ce dernier a coorganisé l’atelier tenu à Arviat. Il vient, avec son collègue Jarich Oosten, de l’Université de Leyde, et l’Ahiarmiut David Serkoak, un professeur de culture inuite au collège Nunavut Sivuniksavut, de faire paraître un long article sur le sujet dans la revue Polar Record.

Dans son récit, Job Muqyunnik a raconté l’épisode de 1950 dans les moindres détails. Le campement des Ahiarmiuts, des chasseurs de caribou, était alors installé à Ennadai Lake, près d’une station météorologique du gouvernement canadien. Un jour, conformément à un plan préparé par les agences fédérales présentes dans le Grand Nord, un bulldozer est venu détruire les tentes. Placés de force à bord d’un avion, les 47 Ahiarmiuts ont été conduits à Nueltin Lake, situé à une centaine de kilomètres de là, pour participer à des activités de pêche commerciale. Mais les installations prévues ne virent jamais le jour. Abandonnés à eux-mêmes, les Ahiarmiuts ont survécu à cet endroit pendant quelques mois grâce à l’aide d’Amérindiens. Ils sont ensuite revenus à Ennadai Lake à pied.

«Les archives du gouvernement fédéral relatent que les leaders ahiarmiuts auraient donné leur accord pour le transfert de leur peuple, indique Frédéric Laugrand. Or, aucun de la dizaine d’aînés présents à l’atelier n’avait souvenir d’un tel accord, du moins en ce qui concerne les deux premiers déplacements. En ces occasions, les Ahiarmiuts n’ont pas été déplacés, ils ont été carrément déportés. Et assez brutalement, puisqu’ils ont été forcés de laisser le plus gros de leur équipement derrière eux. Pour les agences fédérales, il paraissait simple pour des Inuits même démunis de se débrouiller en pleine nature. Quant aux documents tirés des archives, leur contenu reste accablant en dépit des nombreux passages censurés.»

Frédéric Laugrand rappelle que les déplacements avaient pourtant comme but de remédier aux famines. «Les épisodes occasionnels de famine, causés par une absence de caribou, faisaient partie du mode de vie des Ahiarmiuts, dit-il. Ils étaient habitués à ces aléas et en acceptaient le prix. Mais les autorités fédérales considéraient cela comme inacceptable. On ne voulait pas d’une telle image pour un pays moderne. À leurs yeux, les déplacements allaient procurer un mieux-être aux Ahiarmiuts.»

D’Ennadai Lake à Henik Lake

Le deuxième déplacement, effectué en 1957, a eu comme destination Henik Lake. «Cette fois, raconte Frédéric Laugrand, on voulait éloigner les Ahiarmiuts parce qu’ils étaient devenus dépendants en nourriture et en soins de santé auprès du personnel de la station météorologique.» Selon lui, un facteur aggravant était qu’on les présentait comme la dernière peuplade inuite nomade et primitive. «On les qualifiait de “paresseux” et d’“indolents”, souligne le chercheur. Il était temps qu’on leur offre la civilisation, pensait-on à Ottawa.» En 1958, la majorité d’entre eux a été transférée à Arviat. La même année, certains se sont retrouvés à Whale Cove, d’autres à Rankin Inlet pour travailler dans la mine. «Marginalisés, les Ahiarmiuts ont été profondément méprisés par les Blancs, mais un peu aussi par d’autres Inuits, poursuit Frédéric Laugrand. Les transferts leur ont causé beaucoup de torts, notamment en minant leur structure sociale et leur culture. Aujourd’hui, les Ahiarmiuts souhaitent qu’on saisisse mieux leur histoire et leurs traditions.»