18 décembre 2020

Assiégeants ou assiégés lors de la guerre de Sept Ans

Dans son récent ouvrage, le doctorant Michel Thévenin montre la transposition réussie par les officiers français, dans le contexte colonial de la Nouvelle-France, du modèle militaire de la guerre de siège alors en vigueur en Europe

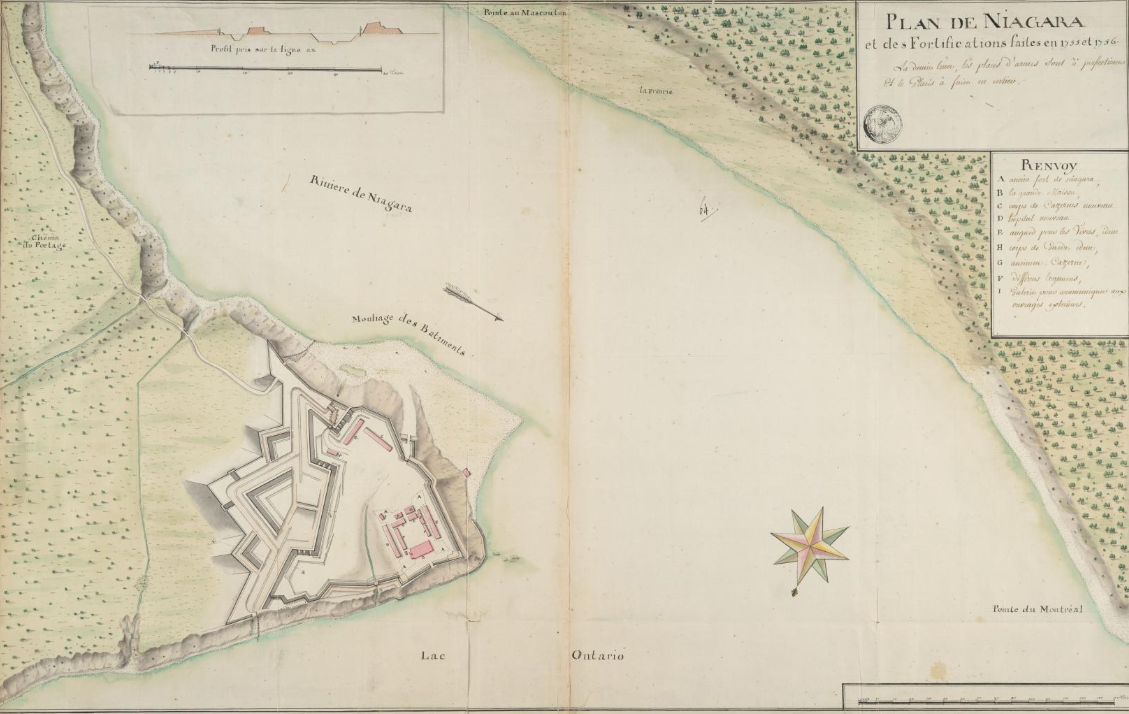

Plan de Niagara et des Fortifications faites en 1755 et 1756, 1756, Archives Nationales d’Outre-Mer, FR ANOM F3/290/64. En Nouvelle-France, seuls quelques forts, comme le fort Niagara, considérablement fortifié au cours du conflit entre 1755 et 1759, s’approchaient des standards européens de fortification en matière de qualité.

Changer le système de la guerre»: le siège en Nouvelle-France, 1755-1760. Tel est le titre du livre de 216 pages paru en octobre dernier aux Presses de l’Université Laval sous la signature de Michel Thévenin, doctorant en histoire à cette même université.

«Ce livre est tiré de mon mémoire de maîtrise, explique-t-il. Ma recherche doctorale porte maintenant sur la présence des ingénieurs militaires français en Nouvelle-France pendant la guerre de Sept Ans. Mon propos, dans ce livre, ne se centre pas uniquement sur les forts britanniques assiégés par les Français, mais sur la guerre de siège en général, donc également les sièges menés par les Britanniques sur les places françaises. La raison en est que j'ai souhaité proposer une synthèse inédite de cette partie de la guerre en Nouvelle-France, en comparant le modèle européen de la guerre de siège avec le contexte colonial de la Nouvelle-France.»

Selon le doctorant, jamais auparavant il n’y avait eu de véritable volonté, en Nouvelle-France, de faire la guerre à l’européenne, notamment à cause d’un nombre insuffisant de soldats. En 1756 débute en Europe la guerre de Sept Ans, un conflit qui oppose la France et ses alliés à la Grande-Bretagne et ses alliés, mais qui a la particularité d'avoir commencé dans les colonies d’Amérique du Nord. Avant 1755, la colonie française ne comptait que 2500 soldats de métier. Ceux-ci devaient protéger un immense territoire qui s’étendait de l’île Royale, aujourd’hui l’île du Cap Breton, jusqu’aux Grands Lacs. Un premier envoi massif de soldats a lieu en 1755, soit en temps de paix, mais en prévision de la guerre. Cet afflux de soldats et l’envoi de pièces d’artillerie qui ne furent jamais en aussi grand nombre ont modifié les façons de faire la guerre en contexte colonial.

En Europe, assiéger une place forte comportait trois grandes phases. Premièrement, on tentait d’encercler la place ennemie pour l’empêcher d’aller chercher du secours. «La seule limite à cette approche en Amérique du Nord était la faiblesse des effectifs chez les assiégeants, ce qui empêchait l’encerclement complet», souligne Michel Thévenin. La deuxième phase consistait à choisir la partie des fortifications à attaquer pour ensuite commencer à creuser les tranchées. «Les tranchées servaient de voies de circulation aux soldats et d’emplacements pour les batteries d’artillerie», indique-t-il. La dernière phase, très fréquente, voyait la garnison se rendre avant un assaut massif de l’infanterie assiégeante. «Cela, dit-il, évitait un massacre inutile. C’est ce qui arrivé au fort britannique William Henry en 1757. Assiégée par l’armée française qui comprenait environ 2800 soldats, 3500 miliciens canadiens et de 1500 à 2000 Autochtones, affaiblie par les bombardements, la garnison s’est rendue.»

Un an auparavant, l’armée française, commandée là aussi par le marquis Louis-Joseph de Montcalm, avait fait une autre prise, celle du fort Oswego. Encore une fois, la tactique européenne de siège s’est avérée valable.

On ne connaît pas le nombre exact de postes militaires en Nouvelle-France au milieu des années 1700. Quelques forts ont été construits dans la première moitié du 18e siècle, voire pour quelques-uns d’entre eux au début des années 1750. «La plupart des forts existants au début de la guerre de Sept Ans n’avaient pas été pensés pour une guerre de siège à l’européenne, c’est-à-dire capables de résister à de l’artillerie lourde, explique Michel Thévenin. Par contre, tous respectaient les préceptes de la fortification européenne, notamment de Vauban. Qu’ils soient en bois ou en pierre, l’architecture de tous ces forts reprend celle, très géométrique, des fortifications européennes. Cela dit, seuls quelques forts, comme le fort Niagara, considérablement fortifié au cours du conflit entre 1755 et 1759, s’approchaient des standards européens de fortification en matière de qualité.

Attaquer ou défendre

En 1759, le chevalier de La Pause, un officier français combattant en Nouvelle-France depuis 1755, note dans son journal: «Toute la science de la guerre en Canada consiste dans l’attaque ou la défense des postes qui ferment ou ouvrent la communication d’une frontière à l’autre.»

Cette remarque met en lumière la place occupée par la guerre de siège dans la conduite de la guerre en Amérique. Les combats de siège se sont déroulés dans la vallée du Saint-Laurent, à l’île Royale, ainsi que sur les lacs Champlain et Ontario.

Comme on l’a vu dans le cas du Fort William Henry, les miliciens canadiens et les alliés autochtones ont fortement contribué aux opérations offensives et défensives de l’armée française durant le conflit, et ce, malgré les malentendus culturels entre les différents groupes. Michel Thévenin parle de «clash de cultures» entre Français et Autochtones.

«Les miliciens canadiens constituaient la principale force militaire de la colonie, numériquement parlant, depuis les débuts du Canada, dit-il. Ils étaient habitués à une certaine façon de faire. Quand sont arrivés plusieurs milliers de soldats de métier français, ceux-ci ont imposé leur manière de faire la guerre. Cela dit, les uns et les autres ont cohabité très bien ensemble. Ce qui était moins le cas chez les officiers des deux côtés. Quant aux Autochtones, ils se considéraient comme les alliés du roi de France, non comme ses sujets. Avec eux, les officiers français ont vécu un choc culturel qui a causé énormément de maladresses. Un exemple est le massacre d’une petite partie de la garnison, par les Autochtones, après la prise du Fort William Henry. Les Français ont pu réagir rapidement et limiter le massacre.»

Le climat, les distances et les communications en Amérique du Nord n’avaient rien à voir avec ce que vivaient les militaires français en Europe.

«Durant la guerre de Sept Ans, les contingents français ont manqué de temps pour s’adapter graduellement à la réalité nord-américaine, raconte Michel Thévenin. Dans ses lettres, Louis-Antoine de Bougainville, l’aide de camp du marquis de Montcalm, mentionne les distances quasi inimaginables qu’il fallait franchir avant de combattre. Chaque geste, chaque décision militaire se devait d’être extrêmement bien planifié. Pour cela, le renseignement sur les intentions de l’ennemi, bien que basé sur des structures de communication assez faibles, était primordial. Quant au climat rigoureux, il obligeait de raccourcir la durée des opérations, qui ne commençaient qu’au printemps pour se terminer tôt en octobre. La plus grande contrainte fut celle de la distance, qui empêchait les Français d'envoyer rapidement des secours auprès d’une place assiégée et qui compliquait le transport d’une artillerie conséquente.»

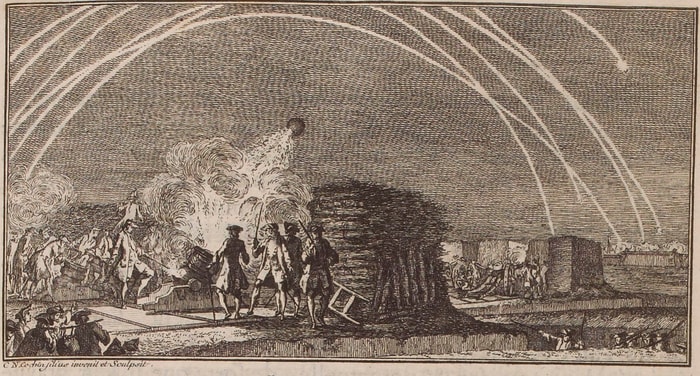

Gravure d’une scène de bombardement tirée du traité de littérature militaire de Joseph Dulacq, Théorie nouvelle sur le mécanisme de l’artillerie, dédié au roy de Sardaigne, Paris, 1741, Bibliothèque Nationale de France.