11 juillet 2025

Le cerveau du poisson-zèbre, une fenêtre sur le cerveau humain

Le poisson-zèbre ouvre de nouvelles perspectives pour mieux comprendre la formation des réseaux de neurones dans le cerveau humain et des pathologies comme le trouble bipolaire et la schizophrénie

Environ 75% des gènes du poisson-zèbre se retrouvent aussi chez l'humain. Ce poisson constitue un modèle pratique et peu coûteux pour étudier les facteurs qui agissent sur le développement des réseaux neuronaux.

— Per Harald Olsen/NTNU

Le poisson-zèbre, un lointain cousin de la carpe commune qu'on retrouve au Québec, est un petit poisson d'environ 5 cm de longueur, originaire d'Asie du Sud. Il n'utilise pas son cerveau pour planifier les repas de la semaine ou les vacances annuelles de sa famille, pour trouver l'équilibre entre sa vie personnelle et ses obligations professionnelles, pour interpréter une œuvre au piano ou pour résoudre des problèmes complexes exigeant une pensée abstraite élaborée. Et pourtant, le cerveau de cet humble poisson pourrait nous révéler des choses sur le fonctionnement de notre propre cerveau. Des scientifiques de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval et du Centre de recherche CERVO en ont fait la démonstration dans une série d'expériences dont les résultats viennent de paraître dans la revue Science Advances.

À première vue, le cerveau du poisson-zèbre fait pâle figure comparé à celui de l'humain: le premier compterait entre 1 et 2 millions de neurones alors que le second en aurait 86 milliards. Mais, rappelle le professeur Paul De Koninck, spécialiste en neurosciences moléculaires et coresponsable de l'étude, «notre compréhension du cerveau s'est édifiée grâce aux études portant sur diverses espèces animales, depuis le minuscule ver C. elegans jusqu'aux primates non humains. Même s'il existe de grandes différences entre le cerveau d'un poisson et celui d'un humain, certaines caractéristiques, par exemple l'architecture des neurones, la structure des synapses et le système de neurotransmetteurs, ont été conservées au cours de l'évolution.»

Ces éléments ne sont pas les seuls dénominateurs communs entre le cerveau de diverses espèces, ajoute l'autre coresponsable de l'étude, le professeur Patrick Desrosiers, spécialiste en physique théorique et en réseaux neuronaux. «La façon dont les neurones sont connectés entre eux répond aussi à certaines règles qui transcendent la barrière des espèces. Il existe deux formes de connectivité entre les neurones, rappelle-t-il. La première, de nature anatomique, dépend des connexions physiques entre neurones. La seconde, dite fonctionnelle, est mesurée par l'activité coordonnée de neurones ou de régions du cerveau. Des neurones ou des régions du cerveau peuvent être relativement éloignés physiquement, mais fonctionnellement très rapprochés.»

Chez l'humain, la connectivité fonctionnelle est mesurée en faisant appel à l'imagerie par résonance magnétique ou à l'électroencéphalographie. «Elle est établie à partir de l'observation des zones du cerveau qui sont activées simultanément soit de façon spontanée ou lors de la réalisation d'une tâche. Toutefois, les informations qu'on peut obtenir grâce à ces approches ont une faible résolution spatiale et temporelle. Elles ne permettent pas de comprendre ce qui se produit à l'échelle cellulaire lors de la formation des réseaux neuronaux», précise le professeur De Koninck.

Pour combler cette lacune, le doctorant Antoine Légaré a fait appel à des outils optogénétiques et neurophotoniques pour mesurer l'activité de plus de 54 000 neurones distincts dans 65 régions du cerveau de poisson-zèbres âgés de 5 à 7 jours. C'est environ la moitié de tous les neurones qui composent le cerveau de ce poisson à ce stade. Ces données lui ont permis de cartographier la connectivité fonctionnelle entre neurones et entre régions du cerveau. Il a ensuite croisé ces données avec un atlas dans lequel sont colligées les connexions anatomiques de quelque 4300 neurones du cerveau du poisson-zèbre.

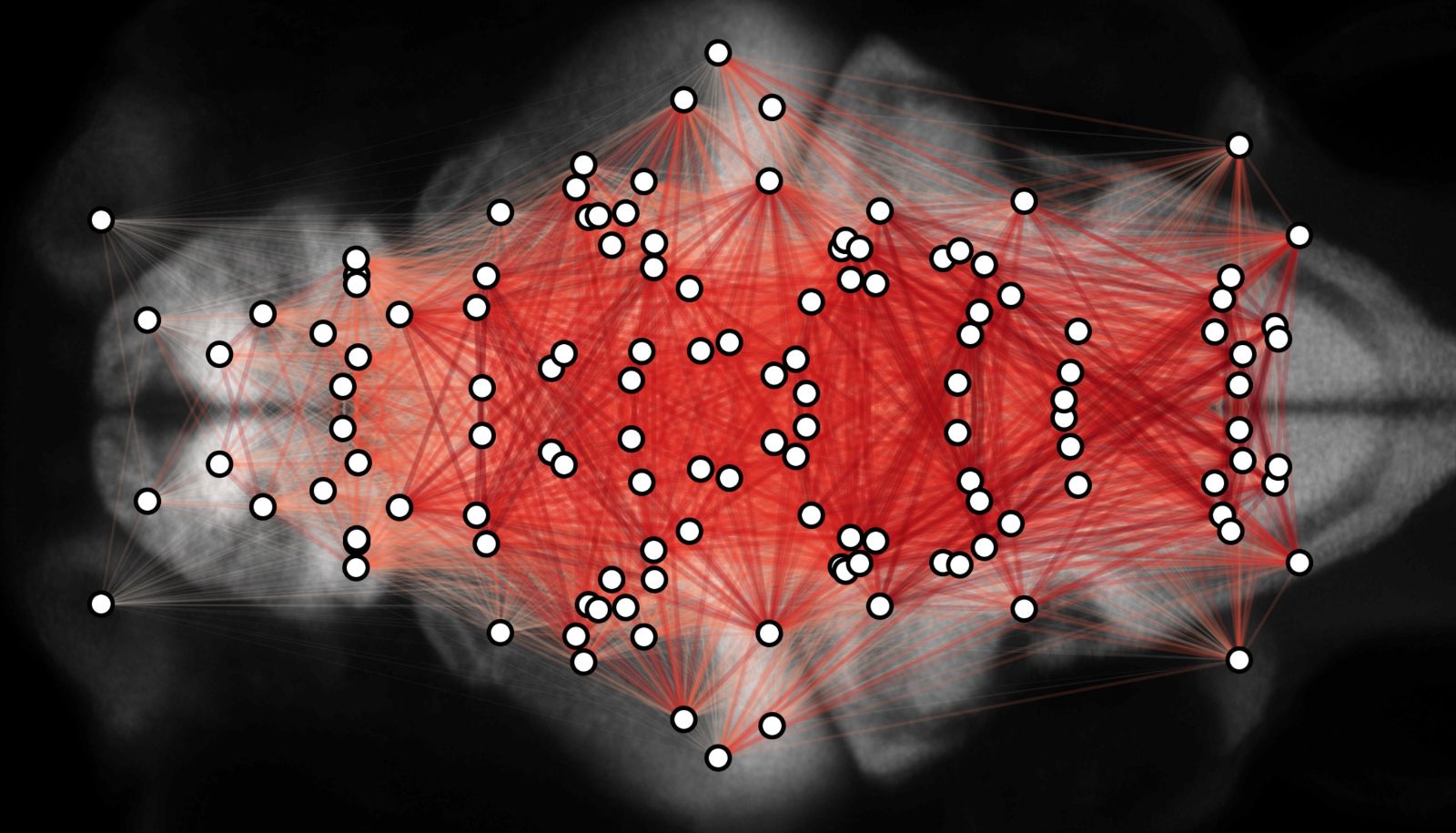

Grâce à des techniques d'optogénétique, l'équipe de recherche a produit une carte des connexions fonctionnelles entre 65 régions du cerveau de jeunes poisson-zèbres. Sur cette vue en plongée, chaque point représente le centre d'une région du cerveau. Les lignes rouges indiquent une connexion fonctionnelle entre deux régions. La force de ces connexions est proportionnelle à l'épaisseur des lignes.

— Antoine Légaré/Laboratoires de Paul De Koninck et Patrick Desrosiers

«Ce que le travail remarquable d'Antoine a mis en lumière est que les principes de base d'organisation des réseaux neuronaux semblent similaires chez le poisson-zèbre et chez l'humain, résume Patrick Desrosiers. Je ne dis pas que le cerveau de ce poisson est égal à celui de l'humain, mais jusqu'à présent, nous n'avons découvert aucune caractéristique des réseaux neuronaux à l'échelle du cerveau entier qui soit exclusive à l'humain.»

«Même si le cerveau du poisson-zèbre est petit, qu'il compte relativement peu de neurones et que les régions de son cerveau sont organisées différemment, la façon dont l'information circule entre les régions de son cerveau présente de grandes similitudes avec ce qui est observé chez l'humain. Cela en fait un modèle très intéressant pour l'étude de la connectivité fonctionnelle du cerveau humain», estime le professeur De Koninck.

À gauche, une vue en plongée d'un cerveau de poisson-zèbre. Chaque point lumineux représente l’un des quelque 54 000 neurones étudiés par l’équipe de recherche. La fluctuation d’un signal lumineux indique l’activation d’un neurone. L’image de droite, synchronisée sur celle de gauche, montre les mouvements de la queue du poisson. On peut observer la relation entre l’activité du cerveau et ces mouvements.

— Antoine Légaré/Laboratoires de Paul De Koninck et Patrick Derosiers

Cette étude est de nature fondamentale, mais elle pourrait avoir des retombées très concrètes, poursuit le chercheur. «Certains troubles neurologiques ou psychiatriques pourraient résulter d'un dérèglement dans l'élagage des connexions neuronales. Par exemple, un élagage trop important ou insuffisant qui survient pendant l'adolescence pourrait être impliqué dans des maladies comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Par ailleurs, le poisson-zèbre offre un modèle très pratique et peu coûteux pour étudier l'effet des médicaments ou de certains facteurs environnementaux sur le développement des réseaux neuronaux. Nous voulons d'ailleurs l'utiliser pour étudier comment le microbiote peut influencer ce développement.»

Les signataires de l'étude publiée dans Science Advances sont Antoine Légaré, Mado Lemieux, Vincent Boily, Sandrine Poulin, Arthur Légaré, Patrick Desrosiers et Paul De Koninck.