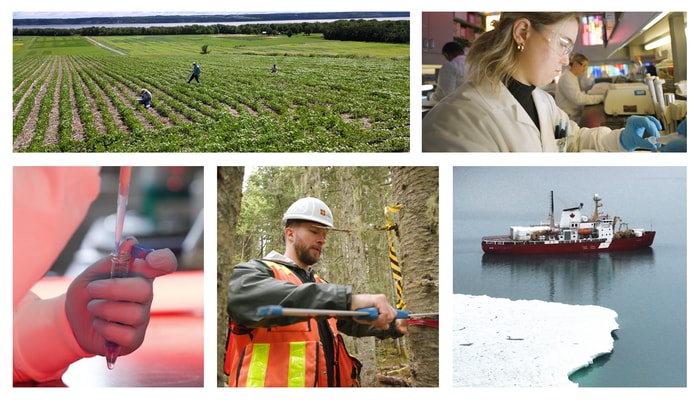

Grâce aux progrès en génomique, les femmes pourraient prélever elles-mêmes l'échantillon requis pour le dépistage des virus responsables de la plupart des cancers du col de l'utérus et l'expédier par la poste à un laboratoire où il serait analysé.

— Getty Images/Sol Stock

En 2021, 1450 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus ont été diagnostiqués au Canada, dont 290 au Québec. La moitié de ces cas touche des femmes qui ne participaient pas à un programme de dépistage ou qui le faisaient irrégulièrement. Il serait possible de faire mieux grâce à de récents progrès en matière de dépistage ouvrant la voie à l'autoprélèvement, suggère une étude publiée plus tôt cette année dans le Journal of Obstetrics & Gynaecology Canada par des chercheuses de l'Université Laval et de l'Université de Sherbrooke.

«Présentement, le programme de dépistage du cancer du col de l'utérus repose sur un test Pap que les femmes sont invitées à passer tous les deux ou trois ans», rappelle l'une des auteures de l'étude, Julie Bestman-Smith, microbiologiste-infectiologue au CHU de Québec – Université Laval et chargée d'enseignement clinique à la Faculté de médecine de l'Université Laval. «Ce test nécessite l'intervention d'un médecin qui prélève des cellules du col utérin de la patiente. L'échantillon est ensuite envoyé dans un laboratoire où on l'examine au microscope afin de détecter la présence de cellules précancéreuses ou cancéreuses», poursuit-elle.

Il existe maintenant des tests beaucoup plus sensibles qui détectent l'ADN des génotypes du virus du papillome humain, qui sont responsables de la majorité des cas de cancer du col de l'utérus. «Ces tests seront bientôt utilisés comme première étape du dépistage du cancer du col de l'utérus au Québec, souligne la microbiologiste-infectiologue. Ils sont réalisés à partir d'un prélèvement vaginal effectué à l'aide d'un écouvillon.»

Grâce à cette nouvelle façon de faire, les femmes pourraient prélever elles-mêmes l'échantillon de cellules et l'expédier par la poste à un laboratoire où il serait analysé. Afin de déterminer si cette approche convient aux femmes et si elle produit des échantillons adéquats pour les analyses, Jessica Ruel-Laliberté et Josianne Paré, de l'Université de Sherbrooke, et Mariève Jacob-Wagner et Julie Bestman-Smith, du CHU de Québec – Université Laval, ont mené une étude exploratoire auprès de 400 femmes. Chaque participante recevait, par la poste, une trousse comprenant un écouvillon, des consignes pour procéder au prélèvement et un tube pour retourner l'échantillon.

Un total de 310 trousses ont été retournées dans les délais prescrits. «Même si le prélèvement et la manipulation des échantillons sont faits dans des conditions sous-optimales, 94% des échantillons étaient adéquats pour les analyses», rapporte Julie Bestman-Smith.

En ce qui concerne la satisfaction des participantes, les chiffres parlent d'eux-mêmes: 97% des répondantes sont très satisfaites ou satisfaites, 96% des répondantes préfèrent cette approche au test Pap et 100% des répondantes recommanderaient cette méthode à leurs amies ou à des membres de leur famille.

— Julie Bestman-Smith

«Les commentaires fournis par les participantes indiquent que l'autoprélèvement évite la gêne, l'anxiété et l'inconfort que peut provoquer le prélèvement pour un test Pap. Certaines appréciaient le fait qu'il n'était pas nécessaire de prendre rendez-vous et de se rendre chez le médecin ou encore de s'absenter du travail», rapporte Julie Bestman-Smith.

«Notre étude montre que les femmes ont un vif intérêt pour l'autoprélèvement, poursuit-elle. Cette approche pourrait faire partie de la solution pour rejoindre les populations de femmes sous-diagnostiquées, en particulier celles qui n'ont pas de médecin de famille ou celles qui évitent les examens gynécologiques en raison de la gêne, de l'inconfort ou de l'anxiété.»