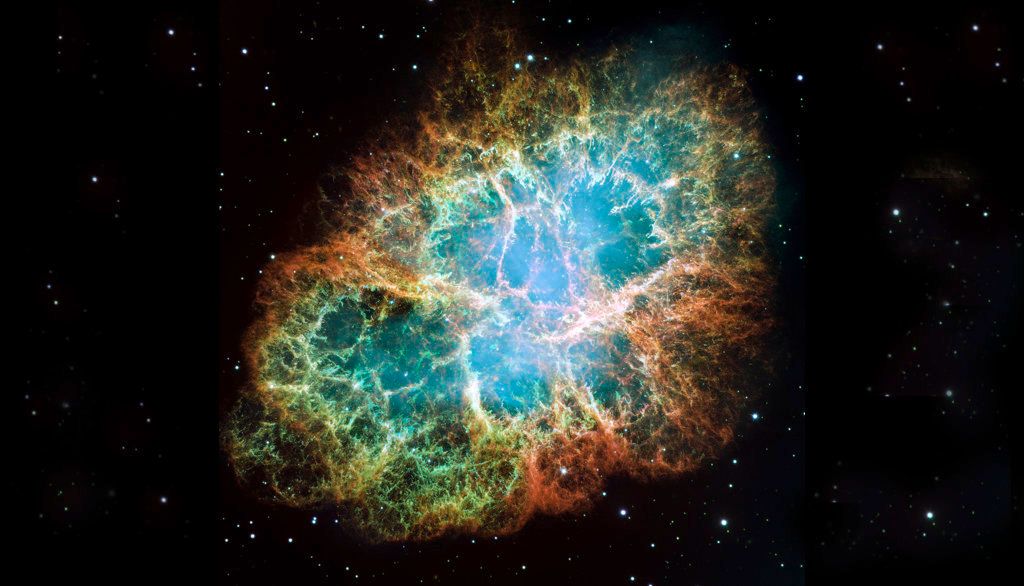

La nébuleuse du Crabe a été formée à la suite de l'explosion, en 1054, d'une étoile massive en supernova. L'intensité de la lumière alors produite était tellement forte que l'objet aurait été visible à l'œil nu, en plein jour, pendant trois semaines.

— NASA/ESA

L'une des nébuleuses les plus étudiées pourrait bientôt livrer de nouvelles informations au sujet de ses origines et de son évolution grâce à la reconstruction 3D qu'en a faite une équipe de l'Université Laval et de l'Université Purdue. Les détails de cette avancée sont présentés dans un article qui vient de paraître dans le Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Pour réaliser cette reconstruction 3D de la nébuleuse du Crabe, Thomas Martin et Laurent Drissen, du Département de physique, de génie physique et d'optique de l'Université Laval, et Danny Milisavjevic, de l'Université Purdue, ont utilisé le spectromètre imageur SITELLE. Conçu et fabriqué à Québec grâce aux efforts conjoints de l'équipe de Laurent Drissen et de la firme ABB, cet instrument a été installé en 2015 au Télescope Canada-France-Hawaï. SITELLE permet d'obtenir l'image et le spectre de chaque parcelle d'un objet céleste en une seule opération. Chacun de ces spectres contient des informations sur la composition chimique de la matière qui s'y trouve et sur sa vitesse de déplacement.

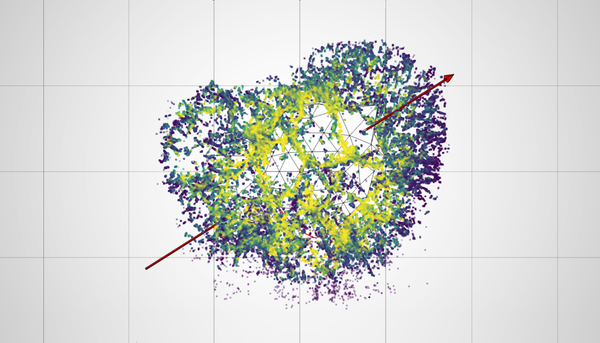

Cette image produite à partir de la raie alpha de l'atome d'hydrogène révèle la forme en coeur de la nébuleuse du Crabe. La ligne rouge est l'axe de rotation du pulsar qui se trouve au centre de la nébuleuse.

— Thomas Martin

«Nous avons réalisé cette reconstruction à partir de 310 000 spectres obtenus en une seule observation, précise Thomas Martin. Il s'agit de la reconstruction 3D la plus précise et la plus fiable jamais réalisée de la nébuleuse du Crabe. Elle permet de visualiser la nébuleuse à partir de sa périphérie ou en circulant à l'intérieur de celle-ci. C'est ce qui nous a permis de constater qu'elle n'a pas la forme d'une ellipse, comme on le croyait à partir des images obtenues jusqu'à présent, mais plutôt la forme d'un cœur. La raison la plus probable est que l'explosion s'est développée de manière inhomogène et asymétrique à l'intérieur de l'étoile.»

La reconstruction 3D permettra aussi aux astronomes d'imiter les enquêteurs qui se rendent sur les lieux où une bombe a explosé pour y recueillir des indices. Ils pourront étudier la distribution et la composition chimique des débris de la nébuleuse pour déterminer le type d'étoile massive qui lui a donné naissance et la dynamique de son explosion en supernova.

Cette animation présente la nébuleuse du Crabe en trois dimensions telle qu'on la verrait si l'on se déplaçait autour d'elle et à l'intérieur de celle-ci. Les fréquences électromagnétiques ont été «traduites» en fréquences sonores, puis échantillonnées et mixées, pour créer la trame sonore.

Rappelons que la nébuleuse du Crabe est la première supernova dont la naissance a été documentée; l'explosion de l'étoile progénitrice a été signalée par des astronomes chinois le 4 juillet 1054. L'intensité de la lumière alors produite était tellement forte que l'objet aurait été visible à l'œil nu, en plein jour, pendant trois semaines. L'explosion a éjecté la matière contenue dans la couche externe de l'étoile massive et ces débris ont formé la nébuleuse du Crabe. Son expansion se poursuit au rythme de 1 500km/s.

Même si des milliers d'articles scientifiques ont été écrits au sujet de cette nébuleuse, le type d'étoile massive qui lui a donné naissance est encore une question qui divise les astronomes. L'explication la plus courante est qu'elle est le produit d'une explosion de haute énergie, impliquant une étoile de très grande masse. Par contre, la forme des filaments gazeux révélée par les données récoltées grâce à SITELLE appuie plutôt l'hypothèse d'une explosion de faible intensité, impliquant une étoile de moindre masse.

«Nous avons commencé l'analyse de nouvelles données, dans d'autres bandes du visible, et nous croyons que cela nous permettra de préciser la composition chimique de ces filaments. Cela devrait nous fournir de nouveaux indices sur la composition chimique de l'étoile progénitrice», espère Thomas Martin.