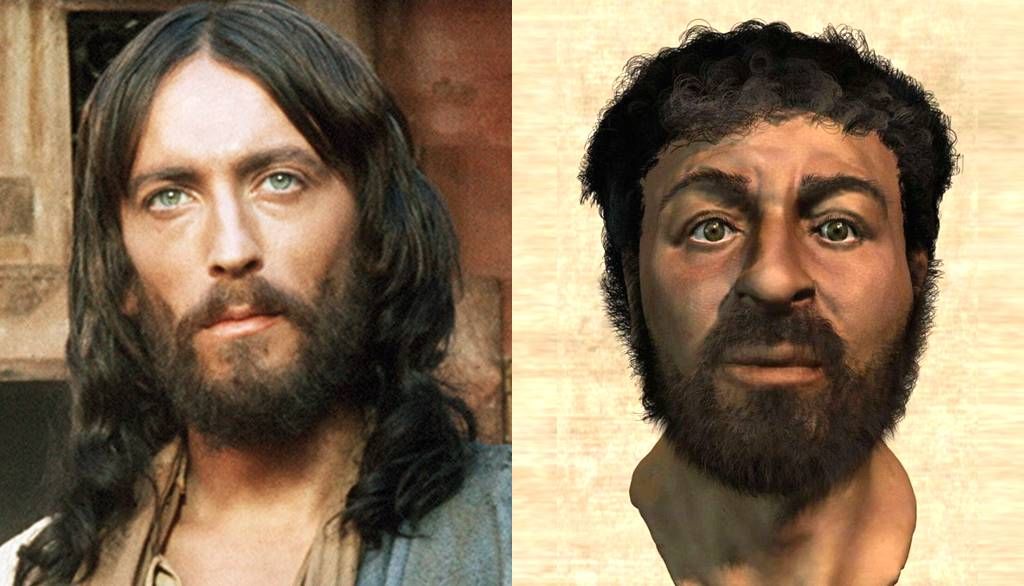

L’acteur britannique Robert Powell interprétant Jésus de Nazareth dans le film du même nom réalisé par Franco Zeffirelli (1977). À côté une image numérique du visage de Jésus telle que construite par des scientifiques britanniques assistés d’archéologues israéliens à l’aide de méthodes semblables à celles utilisées par les forces policières dans la résolution de crimes. L’image montre un homme au teint foncé et aux cheveux courts, au visage large et au grand nez. Trois crânes juifs du premier siècle de notre ère, conservés en Israël, ont servi de base à cette expérience scientifique. Ce visage de synthèse a paru en décembre 2002 dans un article de la revue Popular Mechanics.

— ITC Films, BBC/Robert Neave

Le jeudi 30 janvier, le doctorant en théologie et membre de l’Ordre des frères mineurs, Guylain Prince, animera un séminaire connecté depuis… Jérusalem.

«Je retourne au Québec en mai, explique-t-il depuis la capitale d’Israël. J’apprends l’araméen avec un tuteur de l’Université hébraïque de Jérusalem. Je me familiarise aussi avec la traduction de la Bible en araméen. Il semble assez évident, à la lumière des plus récentes découvertes, que la tradition évangélique la plus ancienne utilisait l’araméen, la langue dans laquelle Jésus de Nazareth a grandi en Galilée.»

Jésus de Nazareth est sans contredit l’une des plus importantes figures de l’histoire. Il fascine et cette fascination remonte au temps où il exerçait un ministère public comme prédicateur dans une Palestine sous administration romaine. Il serait né en l’an 5 ou l’an 6 avant notre ère. Sa vie publique, plutôt brève, a duré de 1,5 à 2,5 années avant sa mort à un âge évalué entre 33 et 36 ans.

Dans sa recherche doctorale sur la Galilée ancienne, Guylain Prince utilise une approche ethnoculturelle. D’où sa volonté d’apprendre l’araméen. Cette approche consiste à se familiariser avec le mode de pensée et la culture du sujet étudié.

Un background qui étonne

Dans son séminaire, le doctorant parlera d’abord d’un expert français, le jésuite Marcel Jousse, un chercheur aujourd’hui décédé dont les travaux se situaient à la croisée de l’ethnologie, de la linguistique et de la psychologie.

«Jousse trouvait que les plus grands experts de son temps ne se préoccupaient pas du milieu ethnoculturel dans lequel Jésus a grandi, soutient Guylain Prince. Quand on adopte l’approche de Jousse, cela change énormément le portrait de Jésus. On creuse et on apprend ce que veut dire vivre dans la Galilée rurale ancienne, parler l’araméen, grandir dans un système de synagogues. Chaque fois que je présente Jésus avec ce background, ça étonne, ça dépoussière énormément.»

Selon le chercheur, le Jésus «fleur bleue» que nous présente l’iconographie religieuse ne résiste pas à l’analyse. «Cet homme est présenté comme un mystique alors qu’il était un travailleur manuel, un menuisier qui a travaillé le bois pendant une quinzaine d’années, souligne-t-il. Une certaine carrure devrait venir avec ça. Ses yeux bleus et son teint pâle sont trop occidentaux pour correspondre à l’apparence des hommes de cette région du monde.»

Le milieu ethnoculturel dans lequel Jésus a vécu se décline sous plusieurs formes, notamment l’habitation. Dans sa Galilée rurale, il a grandi dans la même maison que ses cousins, cousines, oncles et tantes. «En Galilée rurale, dit-il, la notion de famille nucléaire n’existe pas. Il n’y a qu’une famille élargie, un clan. Les frères d’une même famille, et leurs petites familles, vivent ensemble, exercent le même métier. Chacune des familles occupe une chambre-appartement autour d’une cour intérieure à demi-couverte. Ceci est confirmé par les maisons découvertes en Galilée, notamment à Nazareth où les vestiges d’une maison du premier siècle de notre ère ont été récemment mis au jour.»

Des préjugés à l’égard des Galiléens

Guylain Prince distingue la Galilée de l’autre grande région du territoire juif de l’époque, la Judée, et sa principale ville, Jérusalem. «La Galilée n’est pas la Judée, affirme-t-il. Quand Jésus se trouve en face des autorités juives à Jérusalem, ils est confronté aux préjugés défavorables qu’ont les Judéens vis-à-vis des Galiléens. Cette attitude peut se résumer par “Rien de bon ne vient de la Galilée”.»

Les travaux de chercheurs mettent en lumière un «inconfort» par rapport aux gens de la ville dans la prédication de Jésus. Et pour cause: la presque totalité des images utilisées par le Nazaréen sont inspirées de la campagne. À cette époque, la population de la Galilée est rurale à environ 85%.

Bien comprendre Jésus passe par son identité juive. «Il a grandi dans un milieu juif fervent, explique le doctorant. Les divergences d’opinion, que l’on croit extrêmes, restent en grande partie admissibles dans le judaïsme de cette époque. On y tient en haute estime les débats moraux ou religieux. En tant que rabbi, Jésus devait être accueilli à bras ouverts. Sa mort à Jérusalem a eu lieu à l’occasion d’un de ces pèlerinages annuels pour la Pâque juive. Il a été un juif de sa naissance à sa mort. Pourtant, cette donnée ne semble pas avoir été intégrée par beaucoup de chrétiens. Je rencontre beaucoup de prêtres, de pasteurs et de fidèles qui ignorent plusieurs aspects de la judéité de Jésus. Or, celui-ci fait beaucoup plus de sens, il me semble, lorsqu’on tient compte de tous ces éléments.»

Quelle impression Guylain Prince ressent-il à l’idée de marcher dans les pas de Jésus à l’intérieur de la vieille ville de Jérusalem? «Trente minutes à marcher dans la Vieille Ville, ou dans des sentiers en Galilée et nous comprenons des milliers de choses, répond-il. Sur Jésus, sa vie, son monde. Par-delà la connaissance, il y a l’expérience et celle-ci est irremplaçable.»

Le séminaire connecté de Guylain Prince a lieu le jeudi 30 janvier de 14h à 15h30. Pour s'y joindre:

Pour obtenir plus d'information, écrire à sebastien.doane@ftsr.ulaval.ca.