Les lutins sont omniprésents à Saint-Élie-de-Caxton.

— Anik Demers-Pelletier

On vient à Saint-Élie-de-Caxton pour voir la traverse de lutins et l’arbre à «paparmanes» rendus célèbres par les histoires du conteur Fred Pellerin. On y reste pour l’authenticité de l’expérience touristique et humaine. C’est l’un des constats qu’Anik Demers-Pelletier a effectués dans la thèse qu’elle vient de déposer. La doctorante au Département de science historique, dont la recherche a été dirigée par la professeure Martine Roberge, s’est interrogée sur la façon dont cette petite municipalité a réussi à tirer parti d’un processus de patrimonialisation. C’est-à-dire d’un cheminement qui lui a permis d’utiliser son histoire et son patrimoine pour générer non seulement de la prospérité économique, mais aussi renouveler sa population et créer une impressionnante vitalité culturelle.

La bougie d’allumage

Dans l’esprit d’une majorité de Québécois, Saint-Élie-de-Caxton, c’est le royaume des légendes de Fred Pellerin. On pourrait en effet croire que c’est dans l’univers fictionnel du conteur – et dans son image charismatique – que Saint-Élie-de-Caxton a puisé son élan vers une nouvelle prospérité. Un présupposé qu’Anik Demers-Pelletier déconstruit quelque peu dans sa thèse. Elle y démontre que la démarche d’artiste de Pellerin découle du processus de patrimonialisation plutôt que l’inverse. «Fred Pellerin aime dire que tout était déjà en place et qu’il n’a été, finalement, qu’une bougie d’allumage», précise-t-elle.

Dans les années 1940 et 1950, Saint-Élie-de-Caxton était reconnu comme destination de tourisme religieux grâce à son calvaire, une reproduction de la montagne de Gethsémani, lieu de la passion du Christ. Les lacs de la région attiraient aussi bon nombre de touristes pour la pêche, des Américains pour la plupart. Avec la sécularisation de la société québécoise, au cours de la Révolution tranquille, le calvaire de Saint-Élie est quelque peu tombé en désuétude. Les visiteurs se sont faits rares jusqu’à ce que des activités touristiques basées sur l’histoire de la municipalité aient commencé à apparaître dans la seconde moitié des années 1990. C’est à ce moment que le jeune Fred Pellerin entre en scène.

«Lorsqu’il était étudiant, Fred travaillait comme guide à la station touristique Floribell, raconte Anik Demers-Pelletier. Le propriétaire de l’endroit lui avait demandé d’amener les clients à Saint-Élie, à bord d’une charrette tirée par un tracteur, pour leur raconter l’histoire du village», relate la doctorante. Le jeune guide s’est préparé à animer ces visites en puisant sa matière dans les récits de sa grand-mère et chez Gaétan Thériault, l’historien amateur du village. «Au début, ses récits s’en tenaient aux faits et aux dates réelles, poursuit Anik Demers-Pelletier, mais jugeant cette façon de faire ennuyante, il a rapidement ajouté aux récits historiques des détails fantastiques de son cru.» C’est donc dans ce travail étudiant que le mélange de vérité et de fiction propre aux contes de Pellerin a pris naissance.

Aujourd’hui, trois charrettes touristiques se relaient dans les rues de Saint-Élie-de-Caxton pour le plus grand plaisir des visiteurs.

— Anik Demers-Pelletier

L’histoire aurait toutefois pu s’arrêter là, si ce n’était de l’intervention du maire de l’époque, André Garand, qui a voulu instituer ces visites comme attraction officielle de la municipalité. C’est que Fred Pellerin commençait à être connu au-delà des frontières de la Mauricie, notamment en tant que chroniqueur à l’émission de radio Indicatif présent, alors diffusée sur la Première chaîne de Radio-Canada. Puisque les auditeurs s’interrogeaient sur la véritable existence du village de Saint-Élie-de-Caxton et que certains poussaient la curiosité jusqu’à faire une incursion dans le village, il fallait trouver une façon de les retenir.

Des citoyens qui «réenchantent» leur réalité

Fred Pellerin a depuis transmis sa matière aux guides qui lui ont succédé. À leur tour, les citoyens de Saint-Élie se sont eux-mêmes faits «scénaristes» en réinventant leur histoire. Anik Demers-Pelletier mentionne d’ailleurs ce que les citoyens de Saint-Élie-de-Caxton ont nommé «l’effet Fred».

«Bien que les habitants aient déjà eux-mêmes la fibre raconteuse, dit-elle en paraphrasant Pellerin, ils ont aussi emprunté la manière de Fred de raconter des histoires. Les citoyens ont donc fini par s’approprier ses récits. On peut le voir entre autres dans le nom de certains commerces comme Le lutin marmiton ou la boulangerie Du bon pain croûte que croûte».

De cette volonté de magnifier leur milieu de vie par le récit s’est créée aussi une nouvelle cohésion sociale. Les citoyens qu’Anik Demers-Pelletier a interrogés au cours de ses études de terrain l’ont souligné: ce grand sens de la communauté que l’on remarque à Saint-Élie, c’est aussi une conséquence de l’effet Fred.

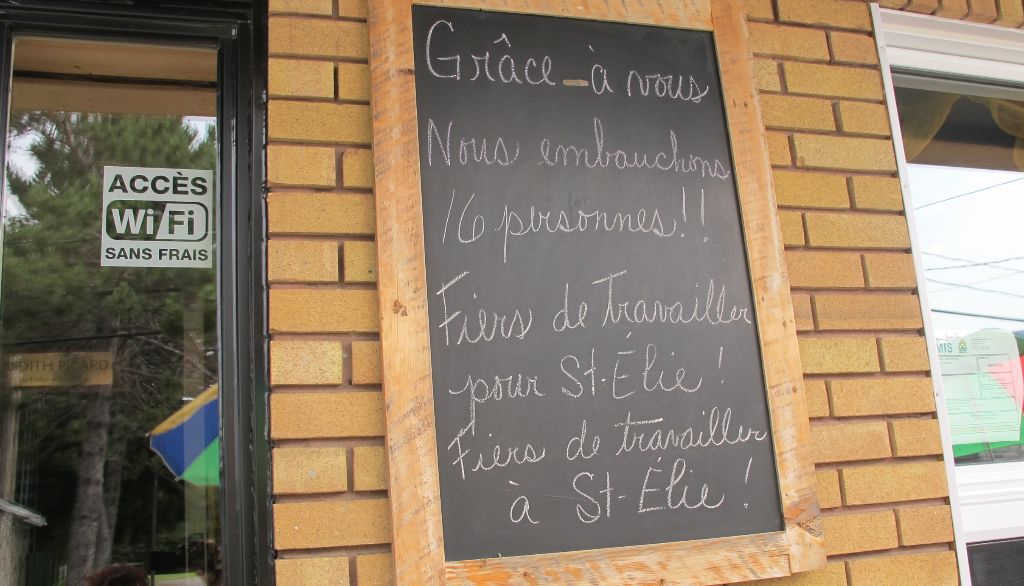

La fierté des habitants de Saint-Élie-de-Caxton se constate un peu partout dans le village, même sur les affiches des commerces.

— Anik Demers-Pelletier

«Une grande fierté et un grand sentiment d’appartenance animent les plus âgés comme les plus jeunes», remarque Anik Demers-Pelletier. Bien sûr, la multiplication des emplois pousse les étudiants collégiaux et universitaires à demeurer dans le village l’été. Mais ce n’est pas tout ce qui explique leur envie de rester. Par leur travail, ils participent à la vie sociale et culturelle du village. Ils restent donc «parce qu’ils savent qu’ils pourront y vivre non seulement durant leurs études, mais peut-être même pour toujours», observe la doctorante. L’exode rural s’en trouve alors sensiblement diminué.

La patrimonialisation et ses enjeux

En 2016, ce sont quelque 65 000 touristes qui avaient visité Saint-Élie-de-Caxton ou qui y avaient séjourné temporairement. Cela, c’est sans parler du nombre d’habitants, qui a fait un bond remarquable dans les deux dernières décennies. Cette augmentation vient, cela dit, avec bon nombre de défis à relever et de pièges à contourner.

D’abord, l’activité touristique accrue a amené la nécessité de doter le village d’infrastructures aptes à les recevoir. Sont donc apparus un second casse-croûte, un deuxième dépanneur, une boulangerie, un gîte-restaurant, un site d’hébergement, le Rond Coin – qui comporte également une salle de spectacle, le Garage de la culture –, deux autres charrettes touristiques… Des artisans de toutes sortes ont aussi fondé des commerces. Bref, c’est toute une industrie qui s’est déployée en quelques années. Des citadins ont aussi voulu refaire leur vie à Saint-Élie, ce qui a obligé la municipalité à répondre aux besoins de nouveaux résidents permanents.

La Fontaine caxtonienne, l'un des nombreux commerces à avoir vu le jour grâce aux effets du processus de patrimonialisation.

— Anik Demers-Pelletier

Or, tout cet afflux de gens n’a pas eu que des conséquences heureuses. La quiétude des habitants a entre autres été sensiblement perturbée. Lorsqu’elle les a interrogés, certains informateurs de la doctorante ont entre autres déploré que la circulation automobile dans les rues du village ne soit plus aussi fluide qu’avant, surtout en saison touristique. D’autres ont vu leurs espaces privés envahis par des touristes trop curieux. D’autres encore en ont eu assez de voir passer devant chez eux les charrettes touristiques plusieurs fois par jour. D’ailleurs, afin de minimiser ces irritants, les activités touristiques cessent après 17h.

Un autre enjeu lié à la patrimonialisation a aussi touché Saint-Élie: le phénomène de folklorisation. La folklorisation, explique la doctorante, peut s’appliquer à un lieu dont la couleur locale est prédominante par rapport aux usages communs et standardisés. Anik Demers-Pelletier la voit à l’œuvre dans les omniprésentes effigies de lutins. Elle la voit aussi dans ces bonbons à la menthe – les fameuses «paparmanes» – offerts gratuitement dans moult commerces durant la saison touristique. «Jusqu’à un certain point, les habitants se sont pliés à ce qu’ils croyaient être les attentes des touristes», dit-elle.

La patrimonialisation pour tous?

Toutes les villes et tous les villages de région n’ont certes pas un ambassadeur de la trempe de Fred Pellerin. La patrimonialisation pourrait-elle alors fonctionner avec un degré de succès comparable dans d’autres localités que Saint-Élie-de-Caxton?

«Je pense que toute municipalité peut y arriver si elle réussit à faire ressortir ce qu’elle a d’original, répond Anik Demers-Pelletier. Si elle fait en sorte que les citoyens s’identifient à leur patrimoine et qu’ils développent ainsi un fort sentiment d’appartenance à leur communauté. L’aspect identité et fierté est très important.»

Toutefois, ce qui distingue Saint-Élie, selon elle, est la facilité avec laquelle les citoyens se sont engagés dans le processus et l’ont nourri. C’est également l’importance que Saint-Élie a accordé à tous les aspects de son patrimoine – humain, immobilier, mobilier, architectural, paysager – qui explique son succès.