Le syndrome du sevrage à la morphine se caractérise par une succession de malaises physiques et mentaux qui dure environ trois jours. Pour les personnes qui ont une santé physique ou psychologique chancelante, c'est une expérience éprouvante qui peut, dans certains cas, conduire au suicide.

La morphine et ses dérivés sont les médicaments de choix pour traiter les douleurs graves, mais ils ont trois répercussions indésirables, rappelle le chercheur. «D'abord, il y a une tolérance qui s'installe, de sorte qu'il faut continuellement augmenter la dose pour obtenir un même effet contre la douleur. Ensuite, le traitement prolongé aux opiacés provoque paradoxalement une augmentation de la sensibilité à la douleur qui, dans les cas extrêmes, fait en sorte qu'un effleurement déclenche des souffrances atroces. Enfin, il y a le phénomène du sevrage, dont les effets sont parfois pires que le problème initial pour lequel le médicament a été prescrit.»

Le syndrome du sevrage survient chez les patients ou les toxicomanes qui stoppent abruptement la prise d'opiacés après plusieurs mois d'usage, rappelle Anne-Marie Pinard, professeure à la Faculté de médecine rattachée au Centre d'expertise en gestion de la douleur chronique de Québec. Pendant une période d'environ trois jours, ce sevrage soudain provoque un cocktail de problèmes combinant anxiété, irritabilité, humeur dépressive, maux de tête, écoulements nasaux, chair de poule, grelottements, bouffées de chaleur, spasmes et douleurs musculaires, vomissements, insomnie, hypertension et tachycardie. «Pour les personnes bien portantes, c'est une expérience désagréable, mais elle ne pose pas de risques importants pour leur santé, souligne la professeure. Pour les personnes qui ont des problèmes physiques ou psychologiques, c'est une expérience éprouvante qui peut, dans certains cas, conduire au suicide. Pour prévenir l'apparition du syndrome, il faut donc procéder à un sevrage très progressif qui s'étend sur plusieurs semaines. Idéalement, on aimerait pouvoir stopper la médication rapidement sans occasionner tous ces problèmes.»

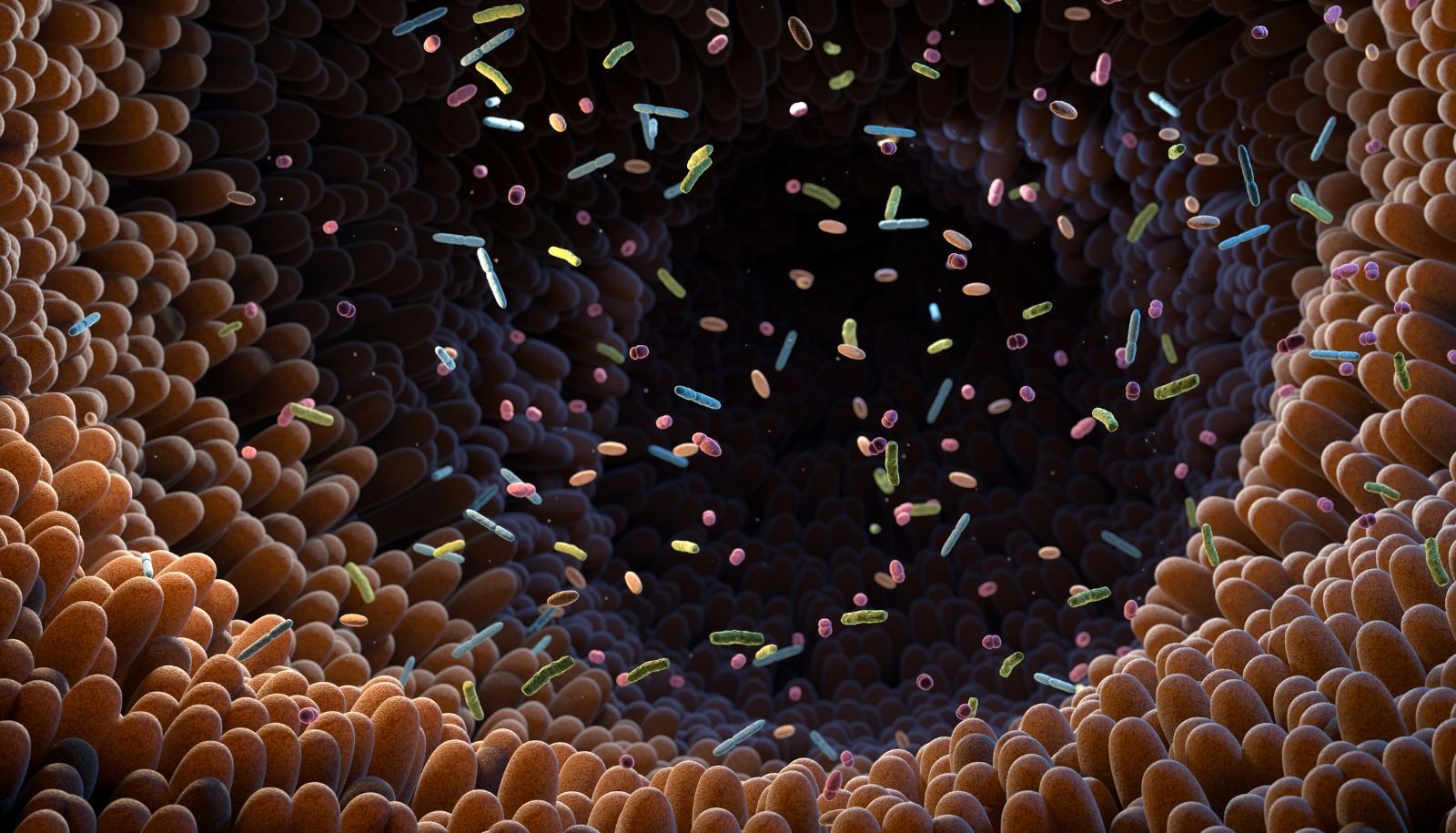

Comme les recherches antérieures suggéraient que ce problème avait une composante inflammatoire, les chercheurs De Koninck et Bonin ainsi que leurs collègues de l'Université de Calgary, de l'Université de Toronto et de l'Université de Californie (Irvine) ont tourné leur attention vers des cellules immunitaires du système nerveux, les cellules microgliales. Les expériences qu'ils ont menées sur des souris ont mis en lumière le rôle clé de la pannexine-1 dans le syndrome du sevrage. «Cette protéine est une composante de canaux membranaires, appelés plaques jonctionnelles, qui permettent les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule ou entre deux cellules, précise le professeur De Koninck. La prise de morphine conduit à une augmentation du nombre de plaques jonctionnelles dans les cellules microgliales. Nous avons découvert que cela favorisait une libération accrue d'ATP, un carburant de la cellule qui agit aussi comme neurotransmetteur. En bloquant l'expression du gène de la pannexine-1 ou en injectant dans la moelle épinière un produit qui dégrade l'ATP, nous avons montré qu'on pouvait atténuer considérablement les symptômes du sevrage à la morphine.»

Deux médicaments dont le mode d'action consiste à bloquer la pannexine-1 sont déjà utilisés chez l'homme. Le premier, la méfloquine, sert à prévenir la malaria, et le second, le probénécide, est prescrit pour traiter la goutte. Les chercheurs ont montré que ces deux produits réduisaient la libération d'ATP et les symptômes du sevrage chez les souris. La prochaine étape consiste à faire la même démonstration chez l'humain. «La beauté de notre découverte est qu'elle suggère qu'on pourrait prévenir l'apparition du syndrome du sevrage sans réduire l'efficacité de la morphine contre la douleur», conclut le professeur De Koninck.