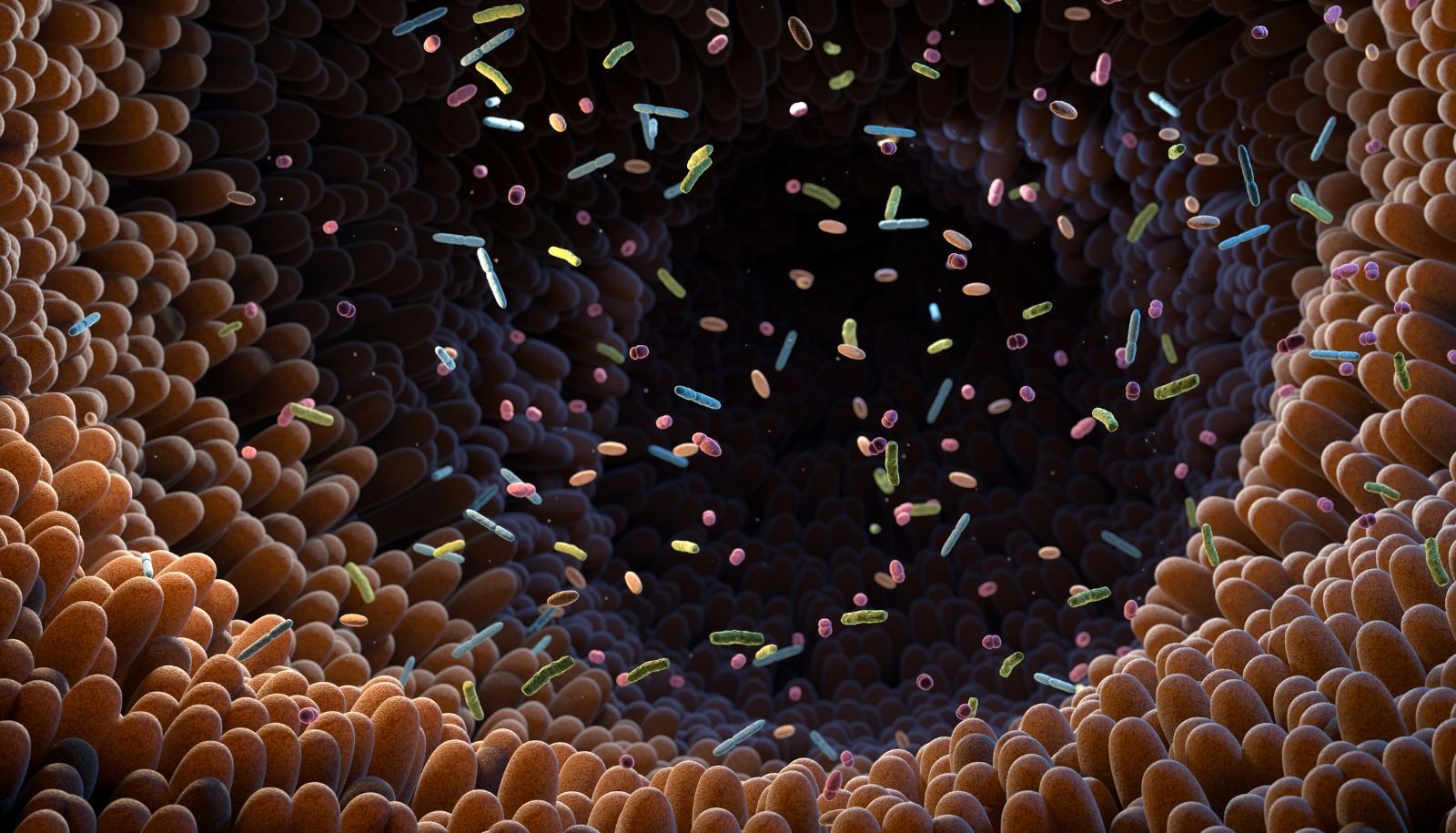

L'artère radiale (en rouge sur cette image) permet de faire passer le tuteur qui, une fois déployé au bon endroit, assure la libre circulation du sang dans un vaisseau du coeur.

Dirigée par Olivier Bertrand, professeur à la Faculté de médecine et titulaire de la Chaire en cardiologie interventionnelle et approche transradiale, cette étude repose sur des données colligées en 2010 et 2011 à l'IUCPQ. Les chercheurs ont profité du fait que 519 patients ont dû subir plus d'un examen ou intervention cardiaque par voie transradiale (1420 interventions au total) pour évaluer la faisabilité et les risques de recourir à répétition à cette technique.

Leurs analyses montrent que, dans la majorité des cas, il est faisable et sécuritaire d'emprunter cette voie. Par contre, le taux de succès, qui est de 93% à la deuxième intervention, glisse progressivement pour atteindre 60% à partir de la huitième. Le principal obstacle à la réutilisation de l'artère radiale est son occlusion qui surviendrait en réaction à l'insertion des instruments médicaux. «Même si cette occlusion n'affecte pas la santé des patients, il faut tout faire pour l'éviter afin que ceux-ci puissent profiter des avantages de cette approche lors d'interventions subséquentes, souligne le professeur Bertrand. Il existe des façons d'y arriver, mais elles ne sont pas appliquées systématiquement chez nous. J'espère faire changer les choses dans le futur.»

Au Québec, plus de 60% des angioplasties coronariennes (désobstruction d'un vaisseau du cœur et insertion d'un tuteur) sont pratiquées par approche transradiale. Cette technique donne d'aussi bons résultats que les interventions pratiquées en passant par l'artère fémorale. De plus, elle entraîne moins de saignements et elle réduit la durée et les coûts d'hospitalisation. En dépit de ces avantages, les cardiologues du reste du Canada et des autres pays tardent à l'adopter. Au Canada, moins de la moitié des angioplasties sont pratiquées par voie transradiale alors qu'aux États-Unis, on avance le chiffre de 15%.