Éric Larose, professeur à la Faculté de médecine: «Comme les facteurs de risque d'athérosclérose sont réversibles, plus on intervient tôt, mieux on agit sur le risque».

— Marc Robitaille

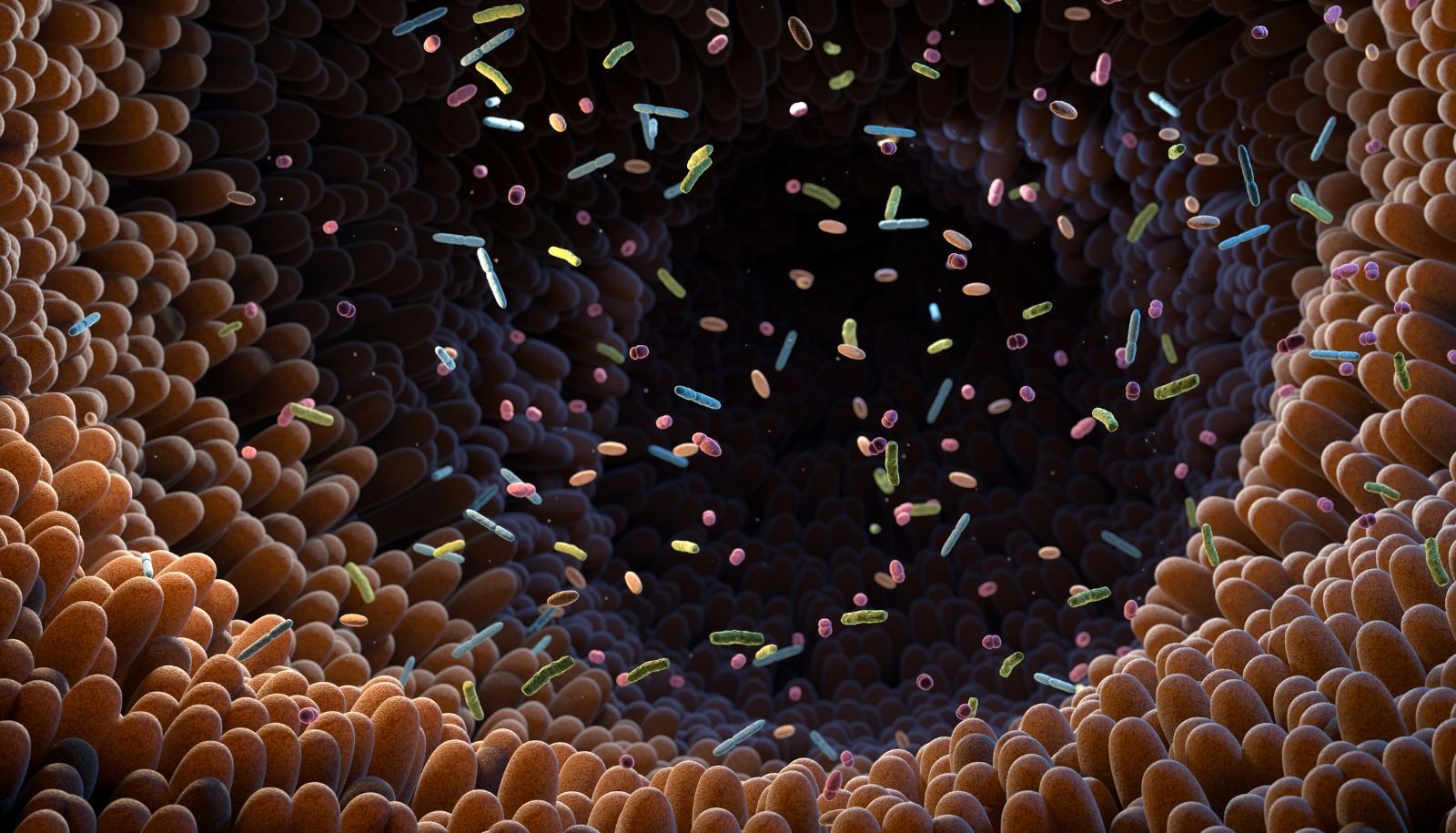

L'athérosclérose est une maladie qui se caractérise par un épaississement et une perte d’élasticité des parois artérielles et par un «encrassement» des artères. Ce problème peut conduire à l'infarctus et à l'accident vasculaire cérébral. Présentement, le risque d'athérosclérose est estimé à partir de facteurs comme le tour de taille, l'indice de masse corporelle, la pression artérielle, le taux de mauvais cholestérol, la glycémie à jeun et le taux de triglycérides. Les écarts par rapport aux valeurs normales servent à établir le risque de chaque patient.

«La stratégie actuelle de dépistage ne parvient pas à bien prédire le problème, constate le professeur Larose. La moitié des cas d'athérosclérose sont diagnostiqués après un infarctus aigu ou mortel.» Pour illustrer les limites de l'approche actuelle, le chercheur cite une étude menée auprès de 222 jeunes adultes qui ont eu un infarctus aigu. Si les critères pour établir le risque d'athérosclérose avaient été appliqués au pied de la lettre dans ce groupe de patients, 88 % d'entre eux auraient été jugés à risque non élevé d'événements coronariens!

Comme la méthode actuelle de prédiction de l'athérosclérose donne des résultats décevants, pourquoi ne pas mesurer directement l'ampleur du problème à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique (IRM), propose le chercheur. C'est ce à quoi il s'affaire depuis 2005 avec une équipe du Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. «L'IRM permet de mesurer de façon fiable l'ampleur de l'athérosclérose chez les patients. En plus, contrairement à des méthodes comme le taco, la médecine nucléaire et l'hémodynamie, l'IRM ne produit pas de radiations ionisantes. Elle n'a pas d'effets biologiques permanents connus.»

Le professeur Larose et son équipe ont entrepris de mesurer l'ampleur de l'athérosclérose chez 500 jeunes québécois, âgés de 18 à 35 ans. Les résultats tirés des 160 premiers cas montrent que ces jeunes sont, en apparence du moins, en parfaite santé. Leur indice de masse corporelle et tous leurs marqueurs biochimiques sont exemplaires. Par contre, les images obtenues par IRM montrent que le volume d'athérosclérose mesuré dans une portion de leurs carotides est corrélé aux facteurs de risques comme l'indice de masse corporelle, la tension artérielle, la glycémie à jeun, le tissu adipeux viscéral et thoracique ainsi que le mauvais cholestérol. Ces corrélations sont présentes même chez les sujets qui n'affichent pas de surpoids. «Ces résultats signifient que chez de jeunes adultes apparemment en santé, des augmentations subtiles des facteurs de risque cardiométabolique, même à l'intérieur des limites de la normalité, entraînent une augmentation de l'athérosclérose», résume le professeur Larose.

Selon le cardiologue, il n'y a pas d'athérosclérose anodine. Même de petites irrégularités artérielles augmentent le risque de mortalité à long terme. «On a peur de livrer ce message aux jeunes de crainte de les alarmer, mais on commence quand alors? Comme les facteurs de risque sont réversibles, plus on intervient tôt, mieux on agit sur le risque.»

L'IRM ne peut être envisagée comme examen préventif de routine pour le moment. Les améliorations technologiques et la réduction des coûts qui en découleront vont peut-être changer la donne un jour, espère le professeur Larose. «D'ici là, on espère trouver un silver bullet qui permettrait d'établir un diagnostic fiable et rapide de l'état des artères d'un patient.»