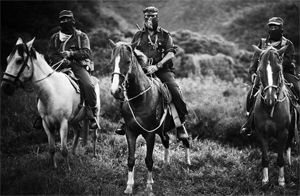

Le sous-commandant Marcos et deux soldats zapatistes en 1996. L'armée zapatiste de libération nationale se présente comme le défenseur des droits des populations indigènes du Chiapas au Mexique.

— Ricardo Trabulsi

C’est le message qu’a livré Martin Hébert, professeur au Département d’anthropologie, le mercredi 24 février, aux dizaines de personnes rassemblées à l’atrium Jean-Guy-Paquet du pavillon Alphonse-Desjardins à l’occasion d’une table ronde organisée par la délégation Droits et Démocratie de l’Université Laval. «Les peuples autochtones cherchent une diversité de voies pour faire valoir leurs droits, explique-t-il. Mais du point de vue d’un État, dont l’assise la plus fondamentale est l’affirmation de sa propre souveraineté, le pouvoir citoyen et le pouvoir supraétatique peuvent sembler difficilement conciliables avec cette affirmation de souveraineté.»

Pendant plusieurs années, Martin Hébert a mené des projets de recherche auprès de communautés autochtones du Mexique, du Guatemala et du Québec. «La différence, dit-il, entre les droits sur papier négociés avec l’État, au nord comme au sud des Amériques, et les droits sur le terrain a toujours été évidente dans mes recherches.»

Au Sud, les revendications se font dans la rue sous la forme de mouvements sociaux et autonomistes, locaux ou régionaux. Elles se font aussi au-delà de l’État par le recours à des instances internationales. Au Canada, en revanche, les revendications prennent souvent la forme de luttes juridiques avec l’État. «Avoir un État fort comme interlocuteur me semble être une arme à double tranchant, soutient Martin Hébert. Dans un État de droit, il existe des procédures et des recours en principe clairement identifiés qui permettent de faire valoir ses droits. Par contre, les règles du jeu sont fixées par l’État lui-même.» Ce dernier rappelle qu’en 2007, le Canada a refusé de signer la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. «Le gouvernement fédéral, poursuit-il, affirmait que les rapports entre l’État et les Premières Nations sont une affaire interne et qu’il dispose de tous les mécanismes nécessaires pour répondre aux aspirations des Premières Nations.»

Des enjeux de taille

Les droits des peuples autochtones soulèvent un certain nombre d’enjeux importants. Le renforcement des institutions internationales capables d’appuyer les revendications autochtones en est un. Il y aussi l’importance de former des alliances entre les peuples du Nord et ceux du Sud face aux compagnies multinationales actives dans le secteur des ressources naturelles afin qu’elles agissent de manière responsable, notamment en respectant certains standards de consultation.

Un autre enjeu de taille est l’émergence et l’affirmation de régimes de droits concurrents aux droits revendiqués par les autochtones. «La création d’aires de conservation s’est très souvent faite en excluant les autochtones du territoire, au Nord comme au Sud, indique Martin Hébert. Ce problème ne fera que s’accentuer avec l’importance accrue de la conservation et de la création d’aires protégées.»