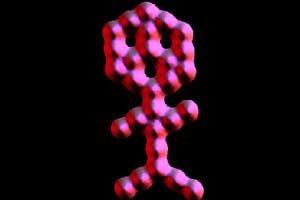

Grâce à un microscope électronique à effet tunnel, IBM a créé cette oeuvre en disposant des atomes de monoxyde de carbone sur une surface de platine. En apparence anodine, cette oeuvre démontre que les nanotechnologies permettent maintenant la manipulation d'atomes.

— Courtoisie de IBM

Des risques non calculés

Là où le bât blesse, c'est qu'autant on connaît l’énorme potentiel des nanotechnologies dans pratiquement tous les secteurs de l'économie, des sciences des matériaux à la biomédecine, en passant par les technologies de l'information et des communications, autant on en connaît peu ou pas les risques qui y sont associés. C’est cet aspect qu’ont souligné les participants au forum citoyen organisé le 31 mars par la Commission de l’éthique, de la science et de la technologie sur le thème «Éthique et nanotechnologies: se donner les moyens d’agir». Selon Bernard Keating, professeur d’éthique à la Faculté de théologie et de sciences religieuses, la réflexion éthique sur les nanotechnologies ne concerne pas uniquement les moyens utilisés mais également les fins. Les questions à se poser se résument donc à ceci: qui voulons-nous être individuellement et collectivement? Quel but donnons-nous à notre vie?

«Comme toute réflexion philosophique, l’éthique est habitée d’un soupçon quand il s’agit d’une nouvelle technologie qui changera la vie des personnes, a expliqué Bernard Keating. Il ne faut pas oublier que les nanotechnologies ne constituent pas un ensemble cohérent de technologies, mais qu’elles vont du pur gadget à l’innovation médicale la plus pertinente et la plus souhaitable. Le spectre est très large et c’est assez préoccupant.» Pour sa part, Olivier Clain, directeur du Département de sociologie, estime que fascination et peur à l'égard de la science vont désormais cohabiter à l’ère des nanotechnologies. «Auparavant fondée sur l’observation, l’hypothèse et le dialogue, la science a basculé vers tout autre chose au milieu du 20e siècle et a commencé à engendrer une certaine peur chez les scientifiques eux-mêmes, a affirmé Olivier Clain. Pensons à Einstein et à la construction de la première bombe atomique. Il était parfaitement effrayé des effets qui en ont résulté.»

Même son de cloche chez Sabrina Doyon, professeure au Département d’anthropologie. «L’être humain a toujours peur d’être dépassé par ses propres créations, dit-elle. Les nanotechnologies nous parlent de nous, de nos rapports sociaux, de notre peur profonde d’être conquis, de notre quête de sens et d’immortalité, en somme, de ce besoin constant d’être des alchimistes.»