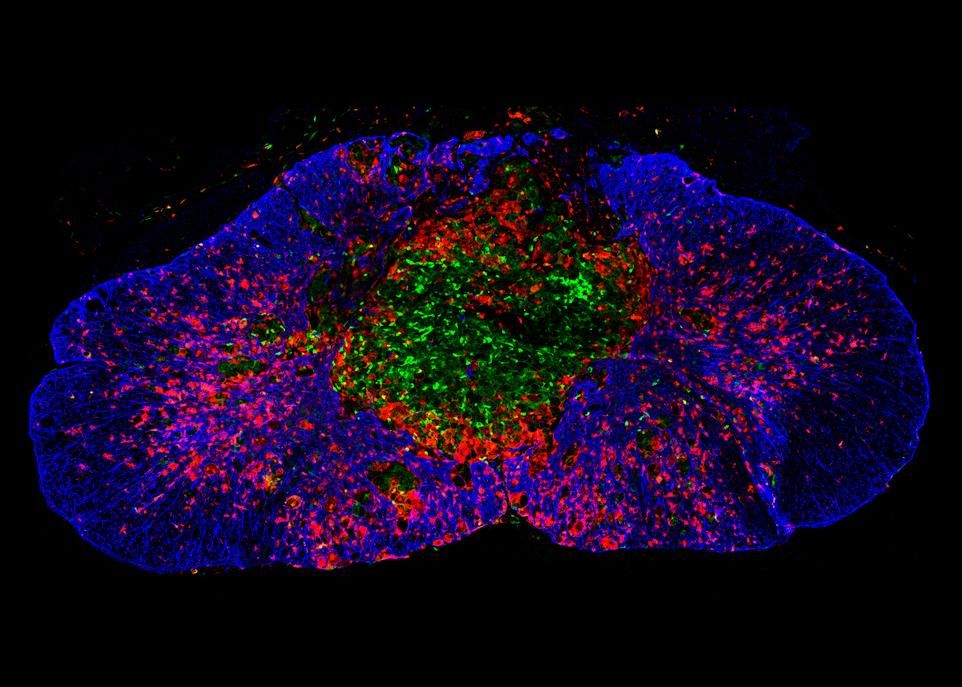

Cette image montre la moelle épinière d'une souris 14 jours après une lésion. La zone endommagée, au centre, est infiltrée par des macrophages et des neutrophiles (en vert). Les cellules microgliales (en rouge tomate) forment une cicatrice bien définie autour de la blessure. La cicatrice formée par les astrocytes (en bleu) commence à s'organiser autour de la première, mais il faut attendre au 35e jour avant qu'elle soit complètement formée.

— Victor Bellver-Landete

L'équipe du professeur Steve Lacroix, de la Faculté de médecine et du Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval, en a fait la démonstration en étudiant les cellules microgliales de souris de laboratoire ayant subi une lésion à la moelle épinière. «Chez les souris transgéniques que nous avons utilisées, les cellules microgliales peuvent être marquées spécifiquement, ce qui permet de les distinguer des macrophages, un autre groupe de cellules immunitaires qui interviennent dans la réparation. Auparavant, il n'était pas possible de déterminer les rôles respectifs des deux types de cellules», explique le professeur Lacroix.

Les expériences réalisées par son équipe ont montré que les cellules microgliales sont les premières arrivées sur le site de la lésion et que leur nombre croît rapidement pendant les premiers jours qui suivent le traumatisme. «Le pic est atteint entre les jours 7 et 14 post-lésion. Ces cellules forment une couche compacte, que nous avons appelée cicatrice microgliale, autour de la zone endommagée.»

Leur rôle ne s'arrête pas là. Les cellules microgliales sécrètent des molécules qui attirent un autre type de cellules essentielles à la réparation des lésions, les astrocytes, et qui stimulent leur prolifération et leur activité. «Celles-ci forment une cicatrice autour de la première et, ensemble, elles constituent une barrière à l'intérieur de laquelle sont confinés les macrophages et les neutrophiles, des cellules chargées de nettoyer et de stériliser la région touchée. Les deux cicatrices empêchent ces cellules d'atteindre et de causer des dommages aux parties saines de la moelle épinière», précise Steve Lacroix.

Finalement, les chercheurs ont confirmé le rôle central des cellules microgliales dans la récupération post-lésion en modulant leur abondance. Lorsqu'il y a moins de cellules microgliales, les astrocytes ne parviennent pas à former une couche bien organisée autour de la lésion et les souris récupèrent plus difficilement leurs capacités locomotrices. À l'inverse, lorsqu'il y a augmentation du nombre de cellules microgliales, la cicatrice se forme mieux, la taille de la lésion diminue plus rapidement et les souris récupèrent plus rapidement leurs fonctions locomotrices, résume le chercheur.

Ces résultats font évidemment rêver à la possibilité d'améliorer la récupération des personnes victimes de lésions de la moelle épinière. «Il y aurait deux pistes à explorer, estime le professeur Lacroix. On pourrait tester l'efficacité de molécules qui induisent la prolifération des cellules microgliales ainsi que l'efficacité de molécules que les cellules microgliales produisent pour stimuler la réponse des astrocytes.»

Les auteurs de l'étude parue dans Nature Communications sont Victor Bellver-Landete, Floriane Bretheau, Benoit Mailhot, Nicolas Vallières, Martine Lessard, Nathalie Vernoux, Marie-Ève Tremblay, et Steve Lacroix, de l'Université Laval, Marie-Eve Janelle, du Cégep de Lévis-Lauzon, et Tobias Fuehrmann et Molly S. Shoichet, de l'Université de Toronto.