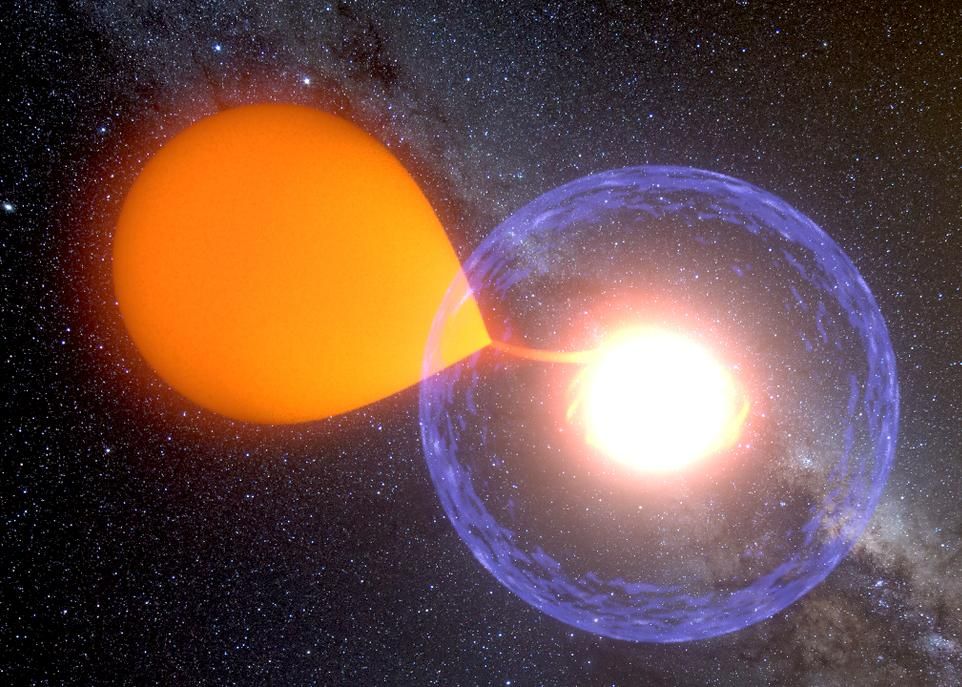

Cette illustration de nova classique montre une naine rouge, à gauche, transférant de la matière à une naine blanche par l'intermédiaire d'un disque d'accrétion, la zone orangée entourant la naine blanche. Lorsque suffisamment de matière s'est accumulée à la surface de la naine blanche, une éruption thermonucléaire s'ensuit et provoque l'émission soudaine de matière irradiée très chaude, représentée par le halo bleu. La luminosité de la nova augmente alors par un facteur de 1000 ou plus.

— Illustration de Krzysztof Ulaczyk, Université de Warwick, Royaume-Uni

Les novas naines sont des objets célestes dont la luminosité peut varier par un facteur 100 en l'espace de quelques heures. «Il s'agit en fait d'un couple d'étoiles très rapprochées qui sont en orbite autour d'un centre de gravité commun, explique l'un des auteurs de l'étude, Laurent Drissen, du Département de physique, de génie physique et d'optique. L'une des étoiles, souvent une naine rouge, transfère de la matière à sa compagne, une étoile inerte extrêmement dense appelée naine blanche. Cette matière s'accumule dans un disque situé autour de la naine blanche jusqu'à ce que des instabilités périodiques de ce disque provoquent un déversement massif de matière sur la surface de l'étoile, qui provoque les variations de luminosité typiques des novas naines.»

Ces fluctuations ne sont toutefois pas assez importantes pour produire un phénomène comme celui observé en 1645. Par contre, la matière qui s'accumule au fil des siècles à la surface de la naine blanche s'échauffe petit à petit, jusqu'à ce qu'une éruption thermonucléaire embrase les couches externes de l'étoile, donnant lieu à une brusque augmentation de luminosité. «C'est le phénomène de nova classique et c'est très probablement ce que les astronomes coréens ont observé. L'éruption thermonucléaire expulse à grande vitesse une partie des couches externes de la naine blanche, qui se retrouvent alors dans une coquille entourant la nova, précise le professeur Drissen. Si un tel phénomène est survenu sur AT Cancri, on peut déterminer le moment de l'éruption à partir de la distance parcourue par la matière éjectée et de la vitesse à laquelle se déplace cette matière, un peu comme si on repassait le film de l'explosion à l'envers.»

C'est ce que les chercheurs ont fait grâce au spectromètre imageur SITELLE. Fruit d'une longue collaboration entre l'équipe du professeur Drissen et la firme ABB, cet instrument a été installé au Télescope Canada-France-Hawaï (TCFH) en août 2015 et il est fonctionnel depuis janvier 2016. Les données sur AT Cancri, recueillies pendant la phase de vérification scientifique de SITELLE, ont permis d'établir la vitesse de déplacement d'une centaine de nuages de matière condensée retrouvés dans la coquille et de déduire que l'éruption est survenue il y a environ trois siècles et demi, ce qui coïncide grosso modo avec l'apparition de l'étoile en 1645. «On compte très peu de coquilles de nova, et encore moins de celles dont on peut mesurer l'âge, souligne Laurent Drissen. Après quelques centaines d'années, la matière éjectée se refroidit et elle cesse d'émettre des radiations, de sorte qu'on ne peut plus l'étudier.»

L'étude sur AT Cancri est signée par Michael Shara, de l'American Museum of Natural History, Richard Stephenson, de l'Université de Durham au Royaume-Uni, et Laurent Drissen, Thomas Martin et Alexandre Alarie, du Département de physique, de génie physique et d'optique. Il s'agit du second article scientifique publié à partir de données recueillies par SITELLE. Depuis sa mise en service en janvier 2016, ce spectromètre imageur a été utilisé dans 12 projets de recherche. «Les astrophysiciens font montre d'un certain conservatisme face aux nouveaux instruments d'observation, mais ils commencent à découvrir le potentiel de SITELLE. Je crois qu'il y aura plus d'utilisateurs après la parution des premiers articles sur les galaxies extérieures réalisées grâce à cet instrument. Les astronomes qui ont déjà utilisé SITELLE font de nouvelles demandes pour obtenir du temps d'observation, ce qui est très bon signe», conclut le professeur Drissen.

Développé par l'équipe du professeur Drissen et par la firme ABB, le spectromètre imageur SITELLE a été installé au Télescope Canada-France-Hawaï en août 2015 et il est fonctionnel depuis janvier 2016. Les données recueillies sur AT Cancri grâce à cet instrument ont permis de déterminer la date d'éruption de cette nova naine.

Photo: ABB

Grâce à SITELLE, les chercheurs ont pu mesurer la vitesse d'une centaine de nuages de matière expulsée par la naine blanche à la suite d'une éruption thermonucléaire survenue il y a environ trois siècles et demi. L'animation montre que l'explosion s'est produite de façon asymétrique entre l'équateur et les pôles de l'étoile. Les vitesses sont exprimées en kilomètres par seconde et un signe négatif indique que le nuage se rapproche du point d'observation.

Vidéo: Alexandre Alarie