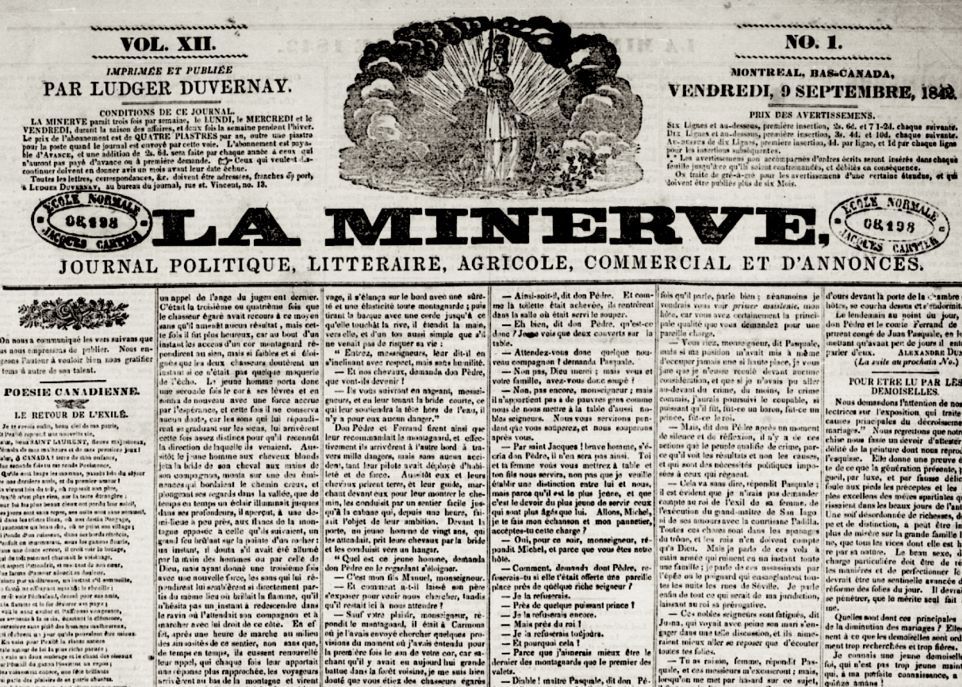

Édition du 9 septembre 1842 de La Minerve. Un poème paraît dans la colonne de gauche sous le titre «Le retour de l'exilé». Le texte de la colonne de droite s'intitule «Pour être lu par les demoiselles».

«Le 19e siècle a vu une expansion colossale des journaux, c'était un phénomène mondial, et la presse francophone a participé à ce grand processus», indique le professeur Guillaume Pinson, du Département des littératures et doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Selon lui, quelque 200 journaux de langue française ont vu le jour au 19e siècle dans le seul nord-est américain, où vivaient de nombreux Canadiens français. «Plusieurs de ces journaux, dit-il, étaient des quotidiens autour de 1900.»

Le 29 septembre, Guillaume Pinson a donné une conférence au pavillon Louis-Jacques-Casault sur le thème de la presse francophone des Amériques. Le contenu de sa présentation était tiré d'un ouvrage qu'il a publié en 2016. «À cette époque, souligne-t-il, de nombreux journaux naissaient et mouraient quelques livraisons plus tard. D'autres, comme Le Courrier des États-Unis, vont traverser le siècle.»

Dans les Amériques des années 1800, les journaux n'avaient que quelques pages, habituellement sans images. Jusqu'au milieu du siècle, le tirage d'un grand journal francophone pouvait varier entre 1 500 et 3 000 copies.

«Durant la majeure partie du 19e siècle, les journaux de langue française seront très revendicateurs, explique Guillaume Pinson. La neutralité journalistique viendra plus tard.» Au Québec, La Minerve et Le Canadien sont fondés pour défendre un programme politique avec un ton qui pouvait être émotif, enthousiaste, voire agressif. Dans l'Ouest canadien comme en Acadie, on défend les droits des minorités. Dans les années 1870 à Winnipeg, les francophones et les métis lisent… Le Métis. En Acadie, on s'informe avec L'Évangéline à compter de 1887. Ce journal ne fermera qu'en 1982. En Louisiane, L'Abeille de La Nouvelle-Orléans est un autre journal francophone qui, lancé en 1827, traversera le siècle. Il deviendra rapidement un quotidien. Pendant une cinquantaine d'années, il contiendra une section de langue anglaise. Les Antilles ne sont pas en reste avec, notamment, le Journal officiel de la Martinique.

Si les noms des journaux sont souvent accrocheurs, leurs devises le sont tout autant. Sous La Minerve, on peut lire «Journal politique, littéraire, agricole, commercial et d'annonces». Le Trait d'Union, quant à lui, arbore une devise ambitieuse: «Journal français universel». Le Canadien a une devise volontariste: «Nos institutions, notre langue, nos loix!!!» (sic). Enfin, Le Métis a fait un emprunt de taille en reprenant la devise de la monarchie anglaise: «Dieu et mon droit».

Selon le professeur, les journaux francophones du temps s'inscrivaient dans un processus de mondialisation culturelle. Tandis que de nombreux Européens francophones franchissent l'Atlantique pour vivre l'expérience du Nouveau-Monde, Paris, comme centre culturel, exporte dans les Amériques une conception du journalisme qui est reprise, imitée et adaptée localement. Les contenus alternent entre information, opinion et fiction, avec des articles journalistiques, des pamphlets et des textes littéraires. En Amérique du Nord, le contact avec la presse de langue anglaise fait entrer la vie commerciale dans les pages des journaux de langue française.

«Il s'agit de penser l'histoire médiatique américaine francophone avec ses axes de circulation de journaux, soutient Guillaume Pinson. Un système francophone de l'information, comme une toile d'araignée, reliait les points majeurs des Amériques. Cela montre une vitalité forte des francophones, dont les communautés sont liées les unes aux autres.»

À l'origine, et d'un pays à l'autre, les journaux de langue française reprennent des nouvelles d'actualité en provenance de France. «Les lecteurs sont intéressés à maintenir le contact avec ce pays, dit-il. Mais avec le temps, ces journaux s'autonomisent.» Après 1900, Montréal devient le grand pôle du journalisme francophone du continent nord-américain. On y pratique un journalisme moderne, tourné vers l'information et le reportage.