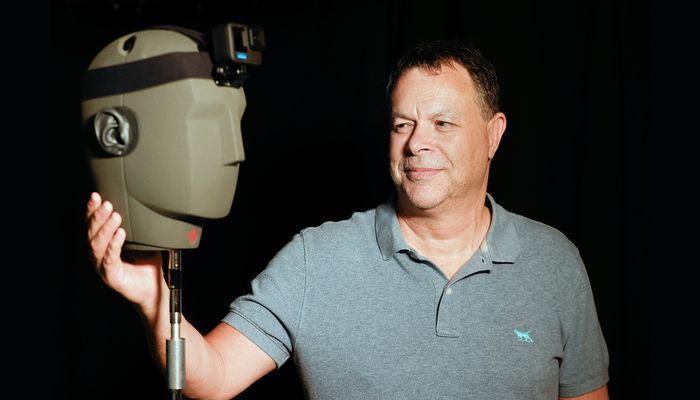

«Nous utilisons encore des outils qui existaient au temps de Pasteur pour identifier un microorganisme.»

— Marc Robitaille

L’idée qui sous-tend le développement de ce microlaboratoire est celle-là même qui anime Michel Bergeron depuis 25 ans: il faut réduire le temps requis pour identifier un microbe si on veut traiter rapidement et correctement l’infection. Pour y arriver, le professeur de la Faculté de médecine en appelle à un changement de culture en infectiologie. «Nous utilisons encore des outils qui existaient au temps de Pasteur pour identifier un microorganisme. Nous plaçons l’échantillon en culture, ce qui implique un délai minimum de deux jours avant d’avoir un diagnostic.» Les travaux menés au cours des 20 dernières années au CRI reposent plutôt sur l’analyse de segments d’ADN du microbe. L’idée a fait son chemin puisque cinq tests diagnostiques permettant d’obtenir un résultat en moins d’une heure sont maintenant sur le marché. L’entreprise qui exploite cette technologie, Becton, Dickinson and Company, emploie actuellement plus de 300 personnes dans sa nouvelle usine de Québec.

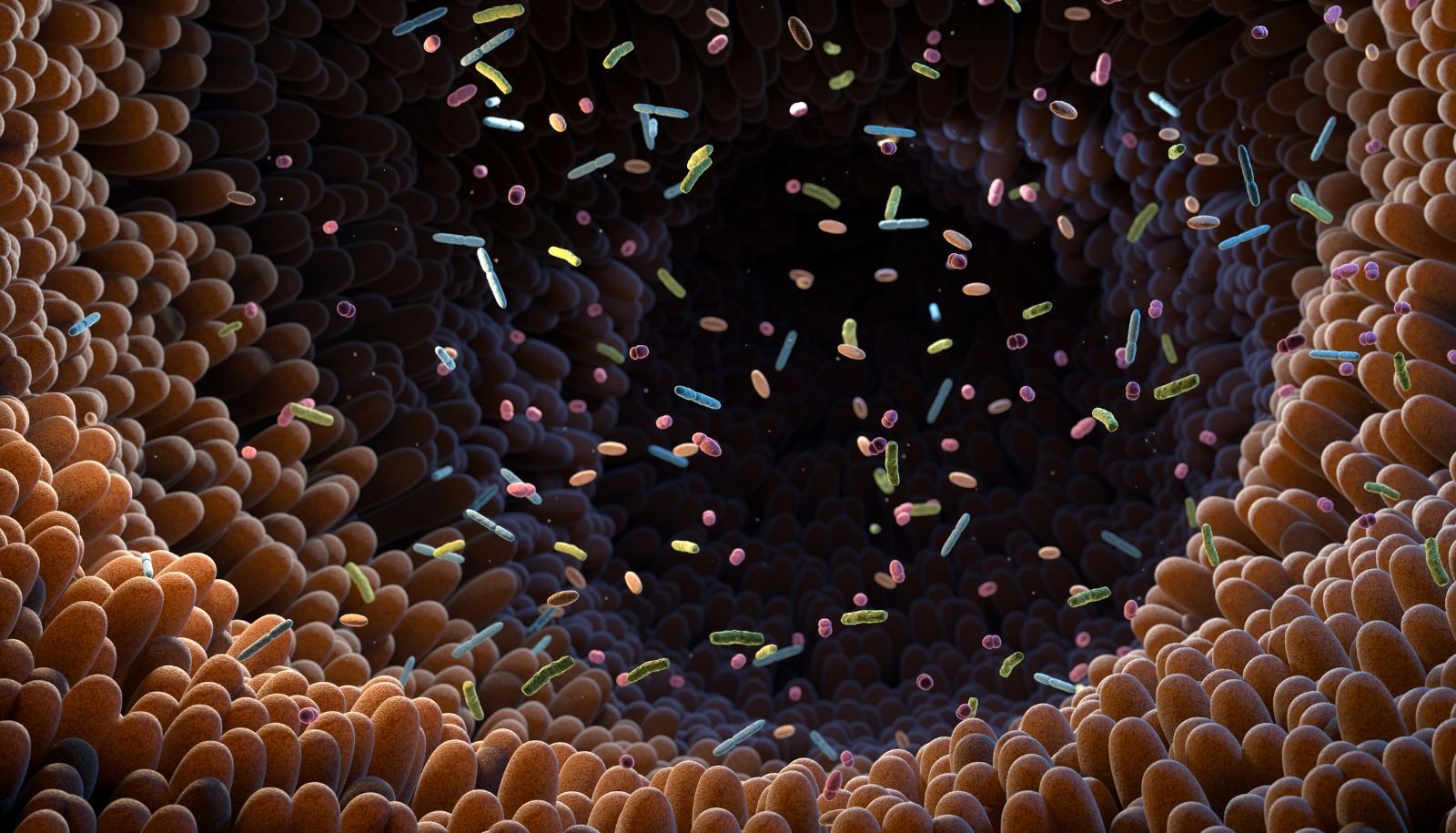

Le disque laboratoire constitue l’étape suivante pour rapprocher le diagnostic microbiologique du terrain, explique Michel Bergeron, qui en entrevoit l’application dans le cabinet du médecin, les infirmeries des régions éloignées et les pays en voie de développement où les laboratoires d’infectiologie sont rares. Ce système, dont il décrit les détails dans le numéro d’octobre de la revue scientifique Clinical and Investigative Medicine, repose sur une cascade de réactions qui se déroulent dans le disque. À partir d’un échantillon provenant du patient, le système exécute, de façon automatisée, l’extraction, la purification et l’amplification de l’ADN du microbe, puis son identification sur biopuces. Des microchambres du disque, reliées par de minuscules canaux, renferment les réactifs nécessaires à la réalisation de chaque étape. Le lecteur de disques fait office de centrifugeuse et facilite la circulation des fluides d’un compartiment à l’autre.

Des spécialistes en matériaux, en chimie, en micromécanique et en infectiologie provenant notamment du Conseil national de recherche du Canada, de l’Université de la Californie et du Département de chimie de l’Université — les équipes de Denis Boudreau et de Mario Leclerc — participent aux travaux. «Nous parvenons à réaliser chaque étape du diagnostic indépendamment, assure Michel Bergeron. Le défi consiste maintenant à intégrer le tout, ce qui pourrait exiger encore trois années.»

Au septième ciel

L’espace pourrait s’avérer l’ultime frontière où pareil système démontrerait son utilité. En effet, pour des raisons encore inconnues, le système immunitaire humain baisse sa garde lors d’un séjour dans l’espace, rappellent Michel Bergeron et ses collègues Luchino Cohen, de l’Agence spatiale canadienne, et Marcia Vernon, de l’Institut national d’optique, dans un récent numéro de la revue scientifique Acta Astronautica. Les astronautes sont vulnérables aux infections de toutes sortes à leur retour sur Terre et leur système immunitaire contrôle moins bien les virus en latence dans leur corps. La cause de ce phénomène est encore inconnue, en bonne partie parce qu’il n’existe pas d’équipement simple, compact et peu énergivore qui peut être monté à bord des navettes spatiales pour étudier la question. Le disque laboratoire pourrait corriger la situation et permettre un suivi de l’environnement microbiologique de la navette ou de la station orbitale, ou encore l’état du système immunitaire des astronautes.

Si jamais ce produit est commercialisé et qu’il accapare ne serait-ce qu’une partie du marché des tests diagnostiques en infectiologie, Michel Bergeron vendrait plus de disques que Céline Dion. «Ce serait formidable, admet le chercheur, amusé par cette idée. D’une part parce que Céline est mon idole, mais aussi parce que ça représenterait de millions de tests par année, ce qui aurait des retombées intéressantes pour l’Université et pour la région de Québec.»