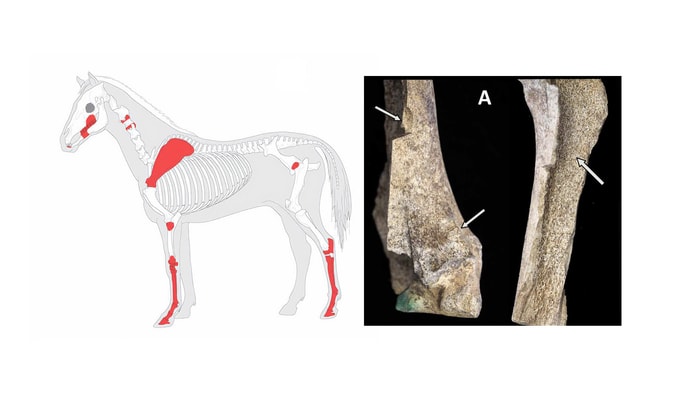

Le volcan de l’île de la Déception aurait connu une éruption majeure il y a 3 980 ans. La forme actuelle de l’île, qui rappelle un fer à cheval, serait attribuable à l’effondrement du volcan survenu après l’éruption. Le tremblement de terre majeur qui a suivi a permis aux chercheurs de dater avec précision cette éruption.

— Christopher Michel

«L’éruption que nous avons étudiée était d'une puissance comparable à celle du Santorin, en Grèce, qui a détruit la civilisation minoenne au 2e millénaire avant J.-C., et à celle du Tambora, en Indonésie, survenue en 1815. Cette dernière, en raison du volume de cendres mises en suspension, aurait provoqué un refroidissement du climat et entraîné une "année sans été" en 1816», souligne Dermot Antoniades, professeur au Département de géographie et chercheur au Centre d’études nordiques et à Takuvik.

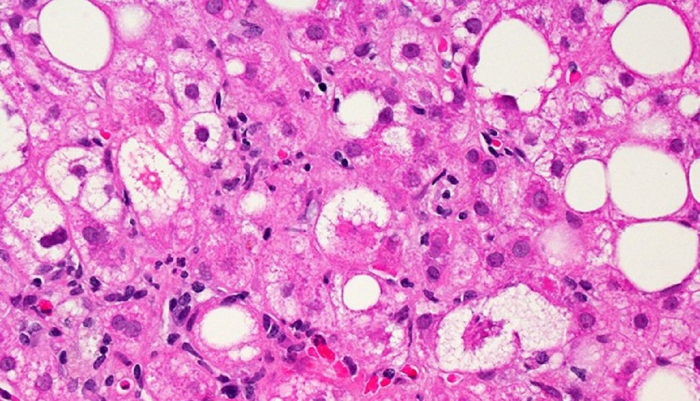

La date de l’éruption majeure du volcan de l’île de la Déception faisait l’objet de controverses, mais le chiffre le plus souvent avancé est de 10 000 ans avant aujourd’hui. C’est par hasard que le professeur Antoniades et ses collègues ont été mis sur une piste permettant de mieux dater cette éruption. Alors qu’ils étudiaient les sédiments de quatre lacs situés sur l’île Livingston, à 40km de l’île de la Déception, dans le but de reconstituer les fluctuations climatiques des 12 000 dernières années, ils ont constaté la présence d'une couche de cendres volcaniques recouverte de matériel provenant des bords de ces lacs dont l'épaisseur atteignait jusqu'à 1 mètre par endroits. «Après l’éruption, le centre du volcan s’est probablement effondré sur lui-même, ce qui aurait provoqué un tremblement de terre majeur. C’est ce qui expliquerait le dépôt massif de sédiments dans les lacs de cette région tout de suite après l’éruption volcanique», précise le chercheur.

Grâce à différentes techniques géochimiques, pétrologiques et paléolimnologiques, les chercheurs ont déterminé que l’éruption serait survenue il y a 3 980 ans, soit beaucoup plus récemment que ce que l’on croyait. Cette information leur a permis de repérer des traces de l’éruption dans des sites se trouvant à plus de 4 600 km de l’île de la Déception.

« Auparavant, il était difficile d’évaluer les répercussions des éruptions volcaniques majeures en Antarctique à partir des archives climatiques contenues dans les sédiments marins ou lacustres ou dans les glaces parce qu’on ne connaissait pas la date de ces cataclysmes, souligne le professeur Antoniades. La datation précise de l’éruption majeure du volcan de l’île de la Déception constitue un marqueur très important pour étudier les effets des éruptions volcaniques sur les écosystèmes et le climat de cette partie de la planète. »