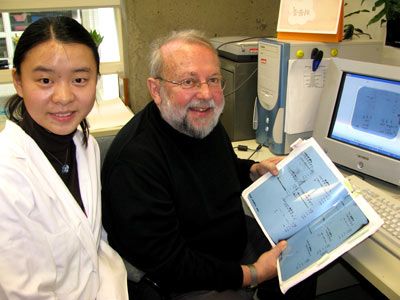

L'une des auteurs de l'étude, Li Zhou, de l'Université Huazhong de sciences et technologie en Chine, qui termine un stage de trois mois à l'Université Laval, et le professeur Robert Tanguay.

Produites en abondance par les cellules soumises à un stress, les protéines de choc thermique font office de chaperon parce qu’elles assurent le maintien de la structure spatiale des autres protéines et leur bon fonctionnement. Plus spécifiquement, les protéines de choc thermique qui appartiennent à la famille des HSP70 jouent un rôle protecteur contre l’inflammation, l’oxydation et l’ischémie (interruption de la circulation sanguine dans un tissu), des phénomènes étroitement associés aux maladies coronariennes.

Le gène qui code pour les HSP70 se présente sous des formes ne différant parfois que par un ou quelques nucléotides. Robert Tanguay et ses collègues ont voulu savoir si ces variations avaient une incidence sur le niveau de protection conféré par les HSP70 contre les maladies coronariennes. Ils ont donc comparé le génome de 1003 Chinois atteints de maladies coronariennes à un groupe similaire de personnes bien portantes. C’est ainsi qu’ils ont démontré qu’une petite différence de deux nucléotides entre deux variantes du gène qui code pour des HSP70 suffit à accroître le risque de plus de 50 %. «Les maladies coronariennes sont multifactorielles et la présence de ce marqueur n’est qu’un facteur de plus à considérer lorsqu’on veut évaluer le risque que court une personne», précise toutefois le professeur Tanguay.