Que ce soit au musée, au cinéma, à la télévision, dans les livres ou dans les jeux vidéo, les images ont cette capacité d’émouvoir, d’ébranler, de faire rêver, de raviver des souvenirs ou de stimuler nos désirs. Comment est-ce possible? Quels sont les mécanismes qui opèrent lors de la réception d’une œuvre? Maxime Coulombe, professeur au Département des sciences historiques de l’Université Laval, aborde ces questions dans Le plaisir des images, un essai publié aux Presses universitaires de France/Humensis.

Ce livre s’adresse autant aux néophytes de l’art qu’aux initiés. «Mon but est d’aider le lecteur à comprendre ce qui se passe quand il regarde une image: comment se fait-il que tel film le rende triste, quel telle image fasse lever ses désirs ou que telle œuvre de fiction ait un effet sur ses relations interpersonnelles? D’autre part, j’ai voulu dédramatiser l’expérience des œuvres d’art. Plusieurs sont intimidés par les musées, car ils ont l’impression de ne pas saisir les codes du lieu. Oui, il y a des codes, mais il existe aussi une lecture subjective, décomplexée et naturelle des images», souligne Maxime Coulombe.

En d’autres mots, nul besoin de connaître la démarche d’un artiste pour apprécier les résultats de son travail. «Il est possible d’ouvrir un roman, de le savourer et d’avoir du plaisir, sans connaître la biographie de l’auteur. Pourquoi n’en serait-il pas de même dans le domaine des images?», exemplifie le professeur. Le titre de son livre est d’ailleurs un clin d’œil à un texte de Roland Barthes, Le plaisir du texte, dans lequel le philosophe français s’intéresse au phénomène de plaisir dans la lecture.

Se basant sur des recherches à la fois en sciences cognitives, en neuroscience et en histoire de l’art, Le plaisir des images cite de nombreuses études et regorge d’exemples, illustrations à l’appui. L’auteur y partage aussi des histoires personnelles et des anecdotes sur sa propre expérience de réception d’une œuvre.

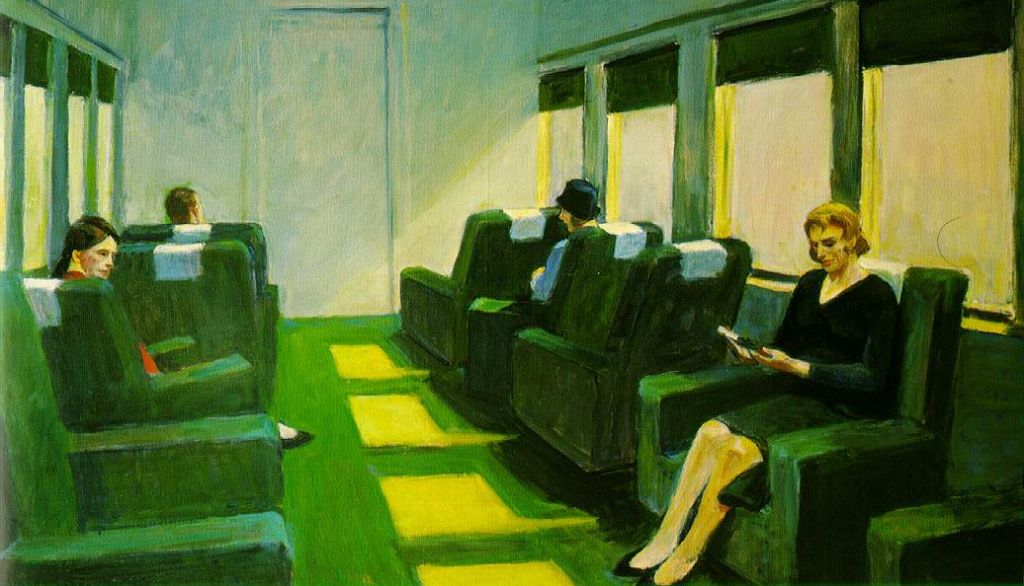

Il est question notamment de Chair Car, ce tableau d’Edward Hopper dans lequel des personnages, isolés les uns des autres, voyagent en train. «Certains voient dans le travail de Hopper une réflexion sur la solitude contemporaine. Pour moi, cette œuvre renvoie plutôt à un moment contemplatif et poétique. Ayant vécu longtemps en Europe, où je prenais régulièrement le train, j’aime le fait de me déplacer en lisant un livre, comme si le temps était suspendu. Cet exemple rappelle que le sens des images est teinté par notre propre expérience. L’image est un hameçon à souvenirs. Si on apprécie une image plus qu’une autre, c’est souvent pour cette raison», note le professeur.

Chair Car (1965)

— Edward Hopper

Autre cas étudié dans le livre, La laitière est une toile du peintre néerlandais Johannes Vermeer. L’œuvre montre une servante dans un costume typique de la Hollande du 16e siècle. «Ma fille de 3 ans ne sait ni lire ni écrire, mais lorsque je lui montre La laitière, elle comprend de quoi il s’agit. Elle reconnaît une femme qui verse du lait, présume que du pain se trouve dans le panier posé sur la table et identifie de nombreux référents. Il existe une partie des images que l’on peut comprendre indépendamment d’une connaissance culturelle», dit Maxime Coulombe.

La laitière (1660)

— Johannes Vermeer

Par rapport à La Trahison des images, ce célèbre tableau de René Magritte où figure l’inscription«Ceci n’est pas une pipe», l’auteur y voit l’occasion de parler de mémoire sémantique. Ce type de mémoire permet à l’humain d’emmagasiner et de classer des informations d’ordre général sur le monde et le sens des mots. «L’œuvre montre non pas l’image d’une pipe, mais la représentation de l’image d’une pipe. Si on croit que c’est une pipe, c’est à cause des mécanismes de ressemblance qui s’enclenchent dans notre tête par rapport à l’objet. Si le référent de l’image est clair, le sens l’est moins. Pour comprendre le sens de ce tableau pour Magritte, il faudrait faire des recherches sur sa démarche.»

La Trahison des images (1929)

— René Magritte

Vous l’aurez compris: pour Maxime Coulombe, le pouvoir affectif et mémoriel des images n’est pas l’apanage des intellectuels. Tout un chacun, peu importe ses connaissances en art, a le droit d’être interpellé par une œuvre. «Si un tableau, par exemple, vous fait penser à un autre tableau vu chez vos grands-parents, ce qui vous rappelle vos Noëls d’enfance et vous ramène à des moments de bonheur, pourquoi pas? Laisser l’image être un levier à émotions est une bonne manière de se réapproprier les musées.»

Le plaisir des images a été publié avec le soutien du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Il s’agit du troisième livre de Maxime Coulombe après Monde sans fin des jeux vidéo et Petite philosophie du zombie.