«C'était un fédéraliste convaincu. Henri Bourassa a milité toute sa vie pour le biculturalisme au Canada», affirme son biographe, Réal Bélanger.

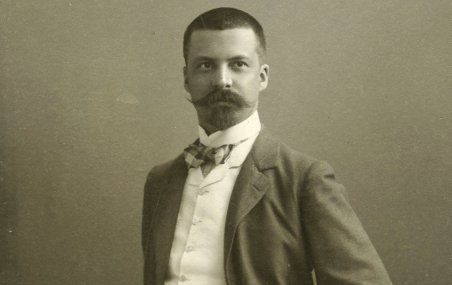

— Archives de la famille Bourassa

Homme politique éloquent, intellectuel d'envergure farouchement opposé à l'esprit de parti et inspirateur du mouvement nationaliste, tel a été Henri Bourassa, petit-fils de Louis-Joseph Papineau. L'ouvrage Henri Bourassa, le fascinant destin d'un homme libre (1868-1914), paru aux Presses de l'Université Laval, fait renaître cet homme plus grand que nature ayant marqué la vie politique fédérale et provinciale. Son auteur, Réal Bélanger, est codirecteur du Dictionnaire biographique du Canada et professeur d'histoire à la retraite. Spécialiste de la vie politique canadienne de la Confédération à la Deuxième Guerre mondiale, il songeait depuis longtemps à écrire cette biographie. Après Laurier (Wilfrid Laurier, quand la politique devient passion, PUL), il s'est attelé à celle de Bourassa pendant cinq ans, fréquentant assidûment les archives de Bibliothèque et Archives Canada et son pendant québécois. Résultat, un premier tome de quelque 550 pages aux caractères serrés. Un legs d'une grande valeur pour qui veut faire connaissance avec le fondateur du journal Le Devoir et mieux approfondir sa pensée.

«C'était un fédéraliste convaincu, précise le biographe. Je me bats pour faire comprendre cette réalité, notamment au Canada anglais. Henri Bourassa a milité toute sa vie pour le biculturalisme au Canada, c'est-à-dire le respect des deux "races" fondatrices, comme on disait à l'époque.»

Cet anti-impérialiste notoire est devenu une étoile au Parlement en 1899 en s'opposant à Laurier sur la participation canadienne à la guerre des Boers, en Afrique du Sud, pour venir en aide à la Grande-Bretagne. Il donnera d'ailleurs sa démission à Wilfrid Laurier pour manifester son opposition à ce sujet, et se représentera, cette fois comme député indépendant, dans la circonscription de Labelle.

Réal Bélanger revient, dans son livre, sur les coups d'audace de ce fort en gueule. Ne fera-t-il pas le saut en politique provinciale en 1907 pour s'attaquer au gouvernement libéral affairiste de Lomer Gouin et à sa mauvaise administration de la colonisation et des ressources naturelles? En 1908, il se présente dans deux circonscriptions, notamment à Montréal contre Gouin. Il y triomphe de justesse, fort de son alliance avec les conservateurs et soutenu par les membres du mouvement nationaliste, dont il est le mentor et l'inspirateur.

Car, rappelons-le, hormis son passage au Parti libéral du Canada, Henri Bourassa fera toujours cavalier seul sur la scène politique, ce qui traduit bien son caractère indépendant. Se disant dénué d'ambition, il cherche avant tout à former l'opinion publique et à mettre de l'avant son programme nationaliste: régénération des Canadiens-français par un retour au catholicisme intégral, autonomie gouvernementale, développement économique et intellectuel proprement canadien. Autour de lui se forme un essaim de jeunes hommes talentueux, las des vieux partis, qui adhèrent à son programme nationaliste. Parmi les plus importants, on note Olivar Asselin, brillant organisateur des conférences de Bourassa et journaliste au Nationaliste, Armand La Vergne, homme politique qui marchera dans les traces de Bourassa, et Omer Héroux, qui sera rédacteur au Devoir et deviendra un proche de cet homme froid qui faisait partie de l'élite aristocratique.

Entre deux discours à l'Assemblée nationale, Henri Bourassa caresse un projet qu'il mûrit depuis longtemps: fonder un journal dont il sera le directeur. En 1909, il recueille 100 000$ pour réaliser son entreprise. «Il a été l'âme et le coeur de ce journal, affirme Réal Bélanger. Il en a fait un journal d'opinion influent. Bourassa a donné son programme, sa propre orientation et sa propre direction au Devoir, ce qui lui a permis de concrétiser et de diffuser sa mission», ajoute-t-il. Ce quotidien, pour lequel il a travaillé si fort les soirs durant, pipe au bec, lui survit encore aujourd'hui et reste l'héritage le plus important de cet intellectuel à la force remarquable. À quand un deuxième tome couvrant la période allant de 1914 à 1952? «J'y songe», avoue Réal Bélanger, tiraillé entre son désir de compléter ce travail et celui d'entamer la biographie d'un autre homme politique sur lequel il a cumulé beaucoup d'information, Armand La Vergne.