22 septembre 2025

Trois questions sur les politiques américaines actuelles à l'égard de la vaccination

La professeure Eve Dubé analyse les causes et les répercussions potentielles des récentes décisions américaines concernant les programmes de vaccination et la santé publique

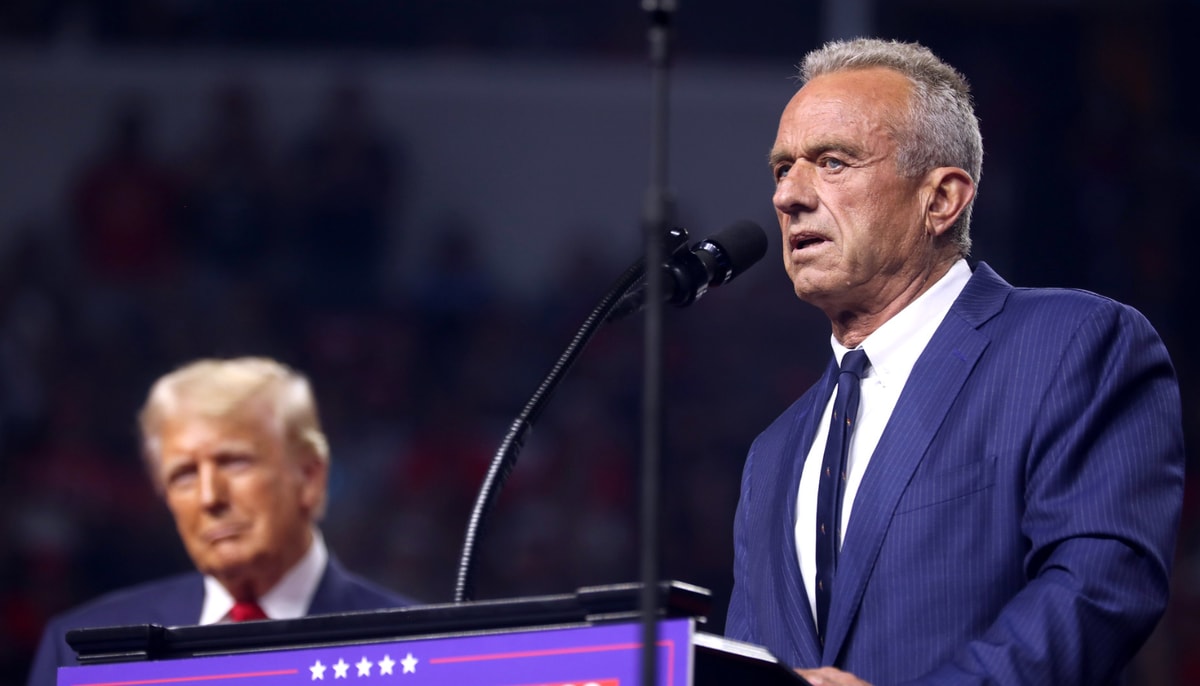

Robert F. Kennedy Jr. était déjà une figure emblématique de la contestation des vaccins. Sa nomination au poste de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des États-Unis lui a offert une tribune pour diffuser des informations dénuées de toute base scientifique sur les risques des vaccins. Son discours tend à normaliser et à légitimer les doutes à l'égard des vaccins.

— Gage Skidmore

Un sondage mené aux États-Unis, il y a quelques semaines, par le Washington Post révélait qu'un parent sur six avait décidé de ne pas faire vacciner ses enfants ou de repousser la vaccination à plus tard. Environ la moitié des personnes sondées disait ne pas faire confiance aux autorités chargées de l'homologation des vaccins et des programmes de vaccination. Eve Dubé, professeure au Département d'anthropologie de l'Université Laval et spécialiste de l'anthropologie de la santé, se prononce sur les causes et répercussions possibles de cette méfiance vaccinale aux États-Unis et au Canada.

Dans quelle mesure l'hésitation à la vaccination rapportée dans le sondage du Washington Post résulte-t-elle des positions peu favorables à l'égard des vaccins adoptées par Robert F. Kennedy Jr depuis sa nomination comme secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des États-Unis?

La nomination de Robert F. Kennedy Jr. a indéniablement amplifié les débats autour de la vaccination et a possiblement eu un impact négatif plus global sur la confiance envers les autorités sanitaires. Bien qu'il soit impossible d'établir un lien de causalité directe entre ses positions et l'hésitation vaccinale mesurée dans le sondage, ses prises de parole et ses décisions récentes (par exemple, les changements des membres clés du comité consultatif ou le renvoi de la directrice des Centers for Disease Control and Prevention) contribuent directement à l'érosion de la crédibilité des institutions de santé publique. C'est surtout les discours entourant les changements dans les recommandations vaccinales qui normalisent et légitiment les doutes envers les vaccins. Évidemment, cela peut inciter des personnes qui avaient une certaine ambivalence ou hésitation à la vaccination à refuser les vaccins.

Les mouvements d'opposition aux vaccins ne datent pas d'hier, mais la pandémie de COVID-19 a servi de catalyseur. Robert Kennedy Jr. était déjà une figure emblématique de la contestation des vaccins. Sa nomination renforce cette tendance et lui offre une tribune institutionnelle. Son discours, relayé par les plus hautes sphères du pouvoir, donne un élan important à ces idées, les rendant plus visibles et acceptables dans le débat public. Ainsi, il offre une caution politique à des théories en dehors du consensus scientifique, alors que ces théories étaient auparavant confinées aux marges.

La question reste de savoir si cette hausse de la méfiance à l'égard des vaccins pourra être inversée à l'avenir.

Eve Dubé, professeure au Département d'anthropologie de l'Université Laval, chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, et titulaire de la Chaire IRSC en santé publique appliquée sur l’anthropologie des enjeux de la vaccination INSPQ-ULaval.

— Martin Roy

Observe-t-on une hausse de l'hésitation à la vaccination au Canada?

Depuis la pandémie de COVID-19, plusieurs études, y compris celles menées par mon équipe, confirment une certaine hausse de l'hésitation vaccinale et une érosion de la confiance envers les autorités sanitaires. Cette tendance transcende les frontières et reflète une méfiance grandissante, alimentée par la désinformation, les expériences individuelles pendant la pandémie et une polarisation accrue des débats sur la santé publique.

Il est crucial de distinguer l'hésitation vaccinale, marquée par des doutes, des questions ou des craintes légitimes, du mouvement radicalement «anti-vaccins». Se questionner avant de consentir à un vaccin, pour soi ou pour son enfant, est une démarche normale et saine. Cependant, les données scientifiques restent claires: la vaccination demeure l'un des moyens les plus efficaces de se protéger contre des maladies graves, tout en contribuant à l'immunité collective, essentielle pour protéger les plus vulnérables.

Bien que nos politiques vaccinales diffèrent de celles des États-Unis, la rhétorique de Robert F. Kennedy Jr., qui présente la vaccination comme un choix strictement personnel, pourrait effectivement gagner en influence au Québec. En effet, la vaccination n'est pas obligatoire pour l'entrée à l'école ou à la garderie ou pour occuper certains emplois, comme c'est le cas aux États-Unis. Les autorités sanitaires québécoises privilégient la promotion, l'éducation et l'accès facilité aux vaccins pour maintenir une couverture vaccinale élevée, sans recourir à la contrainte. Pourtant, si l'idée du «choix personnel» s'impose sans nuance, elle risque de fragiliser les efforts collectifs de prévention. Une couverture vaccinale insuffisante peut alors entraîner la résurgence de maladies évitables.

Bref, si le respect du consentement libre et éclairé est fondamental, il doit s'articuler avec une responsabilité collective. Les succès des programmes de vaccination reposent sur un équilibre fragile entre autonomie individuelle et solidarité.

Quelles sont les répercussions possibles de cette hésitation à la vaccination aux États-Unis et pourraient-elles s'étendre au Canada?

Pour l'instant, l'augmentation de l'hésitation vaccinale ne s'est pas encore traduite par une baisse significative des taux de vaccination au Canada ou au Québec. Cependant, cette apparente stabilité ne doit pas masquer les signes avant-coureurs d'un phénomène plus inquiétant. Déjà, des éclosions de maladies évitables, comme la rougeole, réapparaissent dans des communautés où la couverture vaccinale s'effrite. En 2025, près de 5000 cas de rougeole ont été signalés au Canada, une hausse spectaculaire comparée à la centaine de cas enregistrés annuellement avant la pandémie. Ces chiffres illustrent une réalité préoccupante: les virus ne respectent pas les frontières, et un recul de la vaccination aux États-Unis peut directement menacer la santé publique au Canada.

Dans ce contexte, il est essentiel de renforcer une communication claire, transparente et fondée sur des preuves scientifiques. La confiance dans la vaccination ne peut être tenue pour acquise: elle doit être cultivée activement pour éviter que les hésitations ne se transforment en reculs concrets, mettant en péril la santé de tous, particulièrement celle des enfants trop jeunes pour être vaccinés, des personnes ayant des contrindications à la vaccination et des personnes vulnérables en général.

Propos recueillis par Jean Hamann