L'exposition Cartes postales de l'Ukraine est présentée jusqu'au 14 février à la salle d'exposition du pavillon Alphonse-Desjardins.

— Yan Doublet

Depuis deux ans déjà, l'Association des étudiants ukrainiens de l'Université Laval nourrissait le rêve de monter une exposition. Toutefois, comme l'explique la doctorante Alina Marymonchyk, l'une des étudiantes à l'origine du projet, elle n'est pas une artiste, du moins pas suffisamment pour créer à elle seule le contenu d'une exposition complète. Pas plus que ne l'est la présidente de l'association, la doctorante Renata Sadretdinova. Toutes deux sont des scientifiques qui mènent des travaux de recherche en neurosciences.

Elles ont donc eu l'idée de faire venir l'exposition itinérante Cartes postales de l'Ukraine, produite par l'Institut ukrainien avec la collaboration de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et déjà présentée à plus de 40 reprises à travers le monde. Pour donner une couleur locale à la version qu'accueille actuellement l'Université Laval, des œuvres originales produites ici – dont l'une créée par Alina Marymonchyk et sa mère – ont été ajoutées.

Un héritage culturel anéanti par les bombes

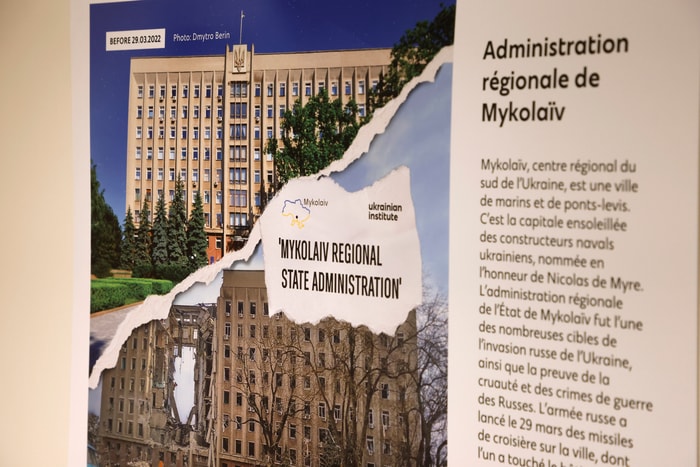

Composée de «cartes postales» – c'est-à-dire des panneaux montrant des lieux avant et après les bombardements –, l'exposition vise à dénoncer les crimes contre le patrimoine culturel ukrainien.

Les «cartes postales» montrent les lieux avant et après l'invasion russe.

— Yan Doublet

Oui, admet Renata Sadretdinova, avec les textes descriptifs qui accompagnent les images, l'exposition permet d'en apprendre un peu plus sur des lieux et des éléments de la culture ukrainienne. Toutefois, ce n'est pas ce qui est le plus important. Selon elle, les visiteurs et visiteuses doivent surtout retenir que la guerre persiste dans leur pays et que le peuple ukrainien a besoin de soutien. «En Ukraine, beaucoup d'écoles, d'universités, de lieux culturels et d'immeubles magnifiques ont été détruits. Bien sûr, des biens culturels, ce ne sont pas des vies humaines, mais leur disparition ont aussi un poids. Les lieux importants d'un pays, même si on n'y pense pas tous les jours, sont significatifs pour l'identité du pays et de ses habitants», a-t-elle expliqué en anglais.

«On ne réalise la perte qu'au moment de la destruction», a renchéri sa compatriote Alina Marymonchyk, s'exprimant elle aussi dans la langue de Shakespeare. «C'est très facile de détruire, mais des lieux empreints de culture, c'est long à construire. Cette destruction n'est pas significative uniquement pour les Ukrainiens. C'est un héritage mondial, comprenant notamment des lieux reconnus par l'Unesco, qui a disparu. Malheureusement, aujourd'hui, on donne des informations sur ces lieux, mais ils n'existent plus.»

Outre les panneaux, l'exposition d'origine comprend également une série de capsules vidéo décrivant d'autres lieux et bâtiments disparus, comme le stade Youri-Gagarine ainsi que l'Université nationale de Kharkiv, qui a abrité plusieurs prix Nobel comme le physicien Lev Landau et l'économiste Simon Kuznets. Depuis le 24 février 2022, près de 500 biens et lieux culturels ont été ravagés.

Silhouettes et visages de l'immigration ukrainienne

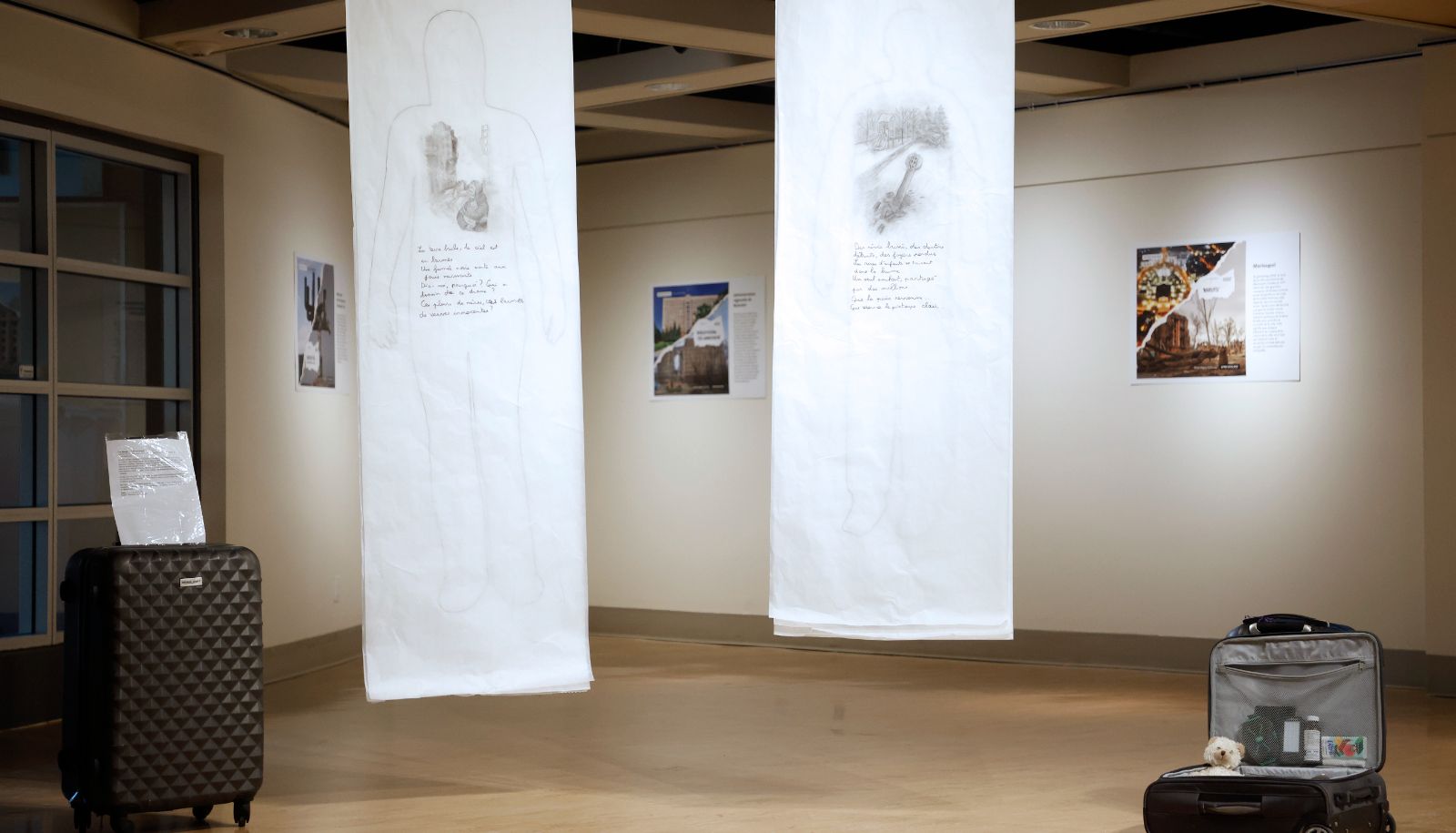

Au centre de la salle d'exposition du pavillon Alphonse-Desjardins, une œuvre signée par Alina Marymonchyk et sa mère accueille le public. On y voit deux silhouettes, celles d'une mère et de son fils, entre des valises. «Quand ma mère a dû partir pour le Canada, elle était seule avec mon jeune frère, qui avait cinq ans à ce moment-là. Elle ne connaissait ni le français ni l'anglais. Ça a été un voyage pénible», raconte l'étudiante ukrainienne qui s'est inspirée de cette expérience pour l'installation.

L'installation Les marques que nous portons, composée de silhouettes et de valises, exprime la perte et la résilience de celles et ceux qui ont fui l'Ukraine.

— Yan Doublet

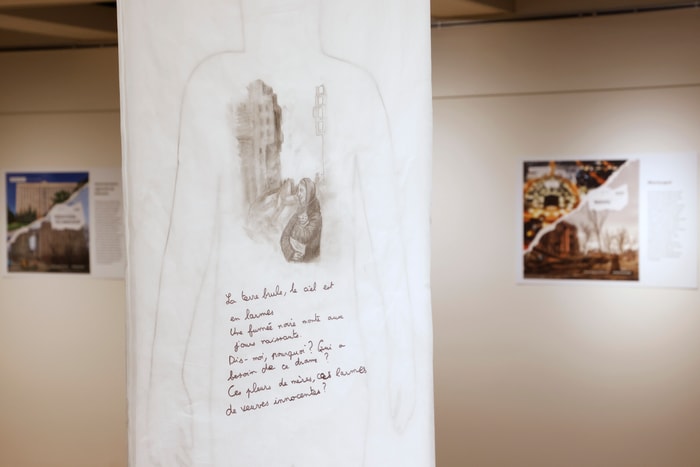

«Les silhouettes sont composées de couches de papier transparent. Sur la dernière couche, j'ai représenté l'expérience ukrainienne. Je voulais montrer que cette expérience est seulement une couche chez les personnes immigrantes et qu'elle ne définit pas complètement ces personnes. Par contre, c'est quelque chose qui ne peut être effacé et qui reste», explique Alina Marymonchyk, qui a produit les dessins. Sa mère a, pour sa part, composé les vers.

L'installation est complétée par des valises, dont l'une montre un «sac d'urgence». «En Ukraine, dit-elle, beaucoup de gens avaient préparé un sac d'urgence, comprenant le strict nécessaire, au cas où ils devraient fuir rapidement». Cet élément vise à rappeler que les Ukrainiennes et Ukrainiens n'ont pas choisi de quitter leur pays; ils sont partis dans l'urgence et n'ont pas préparé leur transition vers le pays d'accueil. «Dans ce contexte, arriver dans un nouveau pays n'est pas facile», confie Alina Marymonchyk.

Le dessin a été réalisé par la doctorante Alina Marymonchyk, alors que la poésie a été composée par sa mère, Myroslava Marymonchyk.

— Yan Doublet

L'Association des étudiants ukrainiens a également choisi d'ajouter une touche de fraîcheur à l'exposition avec une vidéo réalisée par quatre cinéastes en herbe de Québec. Dans la vidéo Loin de l'Ukraine qu'ils ont produite dans le cadre du concours Dans ma lentille, trois adolescentes et un adolescent d'origine ukrainienne racontent comment ils ont vécu le déclenchement de la guerre et leur déracinement. Sur une note un peu plus gaie, ils parlent aussi de leur intégration réussie à la société québécoise et interviewent d'autres membres de la communauté ukrainienne qui ont commencé une nouvelle vie ici.

L'exposition Cartes postales de l'Ukraine est présentée jusqu'au 14 février à la salle d'exposition (local 2470) du pavillon Alphonse-Desjardins.