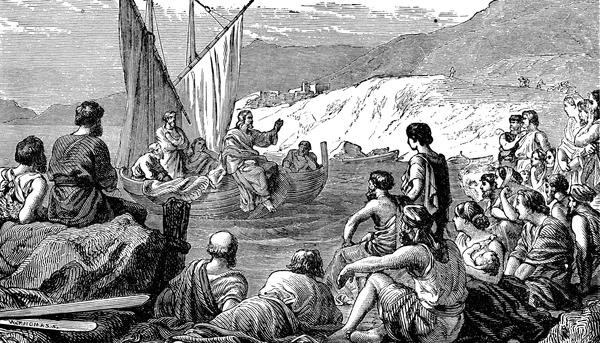

Gravure illustrant un moment de la vie publique de Jésus de Nazareth. Les Évangiles canoniques et apocryphes rassemblent 28 textes anciens qui tous concernent Jésus et son entourage immédiat: ses antécédents familiaux, sa naissance, ses faits et gestes, ses discours et ses paroles, sa passion et sa résurrection. À l’exception de quatre, tous les autres évangiles n’ont pas été reconnus par l’Église catholique.

— Getty Images

Les Évangiles canoniques et apocryphes. C’est là le titre d'une récente parution de l’éditeur Gallimard dans la prestigieuse collection Bibliothèque de la Pléiade. Cet ouvrage de 1079 pages rassemble 28 textes anciens traduits précédemment en langue française et parus dans la même collection à l’intérieur des ouvrages Nouveau Testament, Écrits apocryphes chrétiens et Écrits gnostiques. Ils sont offerts accompagnés de leur appareil critique intégral.

La préface d’une vingtaine de pages est signée par Paul-Hubert Poirier, professeur associé et émérite de la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l’Université Laval. Durant sa carrière, ses travaux dans le domaine de l’histoire et de la littérature ancienne chrétienne, particulièrement ses éditions de manuscrits anciens en grec, en syriaque et en copte, l’ont hissé au rang de sommité mondiale.

«La préface que j’ai écrite pour Les Évangiles canoniques et apocryphes devait être à la fois savante et compréhensible pour le commun des mortels, explique-t-il. Ce fut une aventure dont je suis très content.»

Selon lui, l’ensemble des évangiles «témoignent de la créativité littéraire qui caractérise le christianisme des premières générations dans sa volonté de conserver en toute liberté le souvenir de Jésus».

Marc, Matthieu, Luc, Jean et les autres

Le terme «canonique» réfère aux quatre textes écrits par des disciples de Jésus de Nazareth, soit Marc, Matthieu, Luc et Jean. Ces évangiles ont été intégrés au Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible chrétienne, par les théologiens des premiers siècles de l’Église catholique. Le terme «apocryphe», quant à lui, désigne les textes qui, pour diverses raisons, n’ont pas été reconnus par l’Église. Toutefois, tous rapportent ce qui concerne Jésus et son entourage immédiat: ses antécédents familiaux, sa naissance, ses faits et gestes, ses discours et ses paroles, sa passion et sa résurrection.

Selon le professeur, il faut voir l’importance des évangiles apocryphes. «Ils ont été mis de côté par l’Église, mais ils n’ont jamais cessé d’être populaires, souligne-t-il. Ils ont été lus, recopiés, traduits en diverses langues. Grâce à eux, on connaît les noms d’Anne et de Joachim, les parents de Marie. On connaît des détails sur les Rois mages. Comme les quatre évangiles canoniques, les apocryphes ont nourri l’imaginaire des croyants, mais aussi celui des artistes ou des écrivains, et ce, jusqu’à l’époque contemporaine.»

Il insiste sur le grand intérêt, aujourd’hui, des textes apocryphes pour les historiens et les théologiens. «Même si on a décrié ces textes durant les cinq premiers siècles de l’ère chrétienne, rappelle-t-il, ils ont informé, ils ont donné forme à la théologie et à la liturgie chrétiennes. Ces textes nous offrent une documentation extrêmement riche sur les conceptions théologiques, idéologiques, symboliques qui avaient cours à cette époque.»

Des textes marginaux, suspects, voire dangereux

Les théologiens de l’Église des premiers siècles n’y sont pas allés de main morte avec les évangiles apocryphes, les qualifiant notamment de «malfaisants», «inauthentiques», «corrompus» et «faux», voire d’«ésotériques».

«Je crois qu’il faut voir toutes ces réactions comme un mouvement non contrôlé de la part de l’Église, explique Paul-Hubert Poirier. Elle voulait conserver le souvenir des faits, gestes et paroles de Jésus. Pour des raisons stratégiques et pratiques, une organisation, ecclésiale ou autre, ne peut pas vivre continuellement dans l’improvisation. Devant cette prolifération de textes, l’Église, aux 3e et 4e siècles, a senti très tôt le besoin de faire un classement parce qu’il faut une certaine structure à une organisation. Les textes retenus avaient comme caractéristique d’être majoritairement acceptés dans une majorité de communautés de croyants où les chrétiens reconnaissaient une mise par écrit jugée plus authentique concernant Jésus.»

Pour certains théologiens du lointain passé, les chrétiens pouvaient continuer à lire les évangiles apocryphes, à condition qu’ils soient utiles pour la piété et qu’ils ne contiennent pas de doctrine que l’on jugerait dangereuse. D’autres ont été plus sévères.

«Vers l’année 180, rappelle le professeur, on arrive avec un modèle qui va s’imposer: l’Évangile tétramorphe, c’est-à-dire s’appuyant sur quatre évangiles. Le théologien Irénée de Lyon disait qu’il ne pouvait pas y en avoir plus ni y en avoir moins. De la même manière qu’il y a quatre points cardinaux et quatre vents principaux.»

Il soutient que les écrits apocryphes conservent leur intérêt, même auprès de personnes qui n’appartiennent pas à l’Église. «Beaucoup de ces pages, souligne-t-il, sont d’une grande élévation sur le plan symbolique et sur le plan de la philosophie de la pensée.»

Dans sa préface, le professeur Poirier précise que ces textes «sont souvent d’une grande beauté littéraire et d’une réelle profondeur spirituelle». «Leur beauté littéraire, indique-t-il, peut se trouver dans un récit, une prière, un poème, un hymne que l’on peut trouver plaisir à lire, à proclamer, et qui, par le mode d’expression, les images employées, soutiennent la comparaison avec d’autres textes écrits par des écrivains. Même aujourd’hui, cette beauté littéraire peut trouver des échos chez des personnes qui ont une sensibilité pour la littérature.»

Il poursuit en disant que ces écrits ont été trop longtemps considérés comme des productions marginales, suspectes, voire dangereuses. «Fort heureusement, précise-t-il, les chrétiens, des plus simples aux plus savants, n’ont jamais cessé de les lire, ni les artistes de s’en inspirer.»

Selon lui, «les recherches consacrées aujourd’hui aux évangiles apocryphes sont en train de leur redonner la place qui leur revient dans le patrimoine littéraire et spirituel des Églises chrétiennes et de l’humanité».

Un puissant réquisitoire contre la théologie du sacrifice

L’Université Laval est bien représentée dans Les Évangiles canoniques et apocryphes. Deux autres professeurs associés de la Faculté de théologie et de sciences religieuses, de surcroît émérites, signent un ou deux textes chacun dans ce volume, chaque fois sur un évangile apocryphe. Anne Pasquier est l’auteure d’une traduction de l’Évangile selon Marie, tandis que Louis Painchaud signe la traduction de l’Évangile selon Philippe et de l’Évangile de Judas. Mentionnons que sa traduction de l’Évangile de Judas constitue un inédit par rapport aux volumes sources de la Pléiade. Il faut aussi mentionner la traduction de l’Épître apocryphe de Jacques par un ex-collaborateur de la Faculté, Donald Rouleau. Quant à l’étudiant Gabriel Anjuère, inscrit au baccalauréat en études anciennes, il a compilé et rédigé l’index des noms, personnes et lieux que l’on trouve dans Les Évangiles canoniques et apocryphes.

Les travaux de Louis Painchaud sur les manuscrits coptes de Nag Hammadi, sur l’Évangile de Judas et sur l’apocalyptique juive et chrétienne, ainsi que ses éditions critiques font autorité de nos jours et sont largement cités. Soulignons que les codices de papyrus de Nag Hammadi découverts en Égypte en 1945 sont au nombre de 13. Ils contiennent près d’une cinquantaine de textes, dont la publication en français est en cours à l’Université Laval depuis maintenant 50 ans.

L’Évangile de Judas fait 26 pages dans un codex de papyrus. Il a vraisemblablement été rédigé en grec au 2e siècle de notre ère. L’auteur nous est inconnu, tout comme l’était son contenu jusqu’à ce qu’une traduction en langue copte, sans doute réalisée au 4e siècle, soit découverte en Égypte au début des années 1970. Ce texte a été rendu public en 2006.

«Ce texte n’est pas écrit par l’apôtre Judas Iscariote, celui qui a livré Jésus, ni ne se donne comme écrit par lui, explique le professeur Painchaud. Il ne porte pas non plus sur Judas. Il s’agit plutôt d’un puissant réquisitoire contre la théologie du sacrifice sous la forme d’un dialogue fictif entre Jésus et ses disciples, en particulier Judas Iscariote. Ce dialogue se situe dans les jours qui précèdent la passion du Christ.»

Trois difficultés

Selon cet écrit, Jésus est un être céleste qui a emprunté l’aspect d’un homme. Dans ce dialogue, Jésus révèle deux choses à Judas. Premièrement, tous ses disciples vont trahir son message en interprétant sa crucifixion à venir comme un sacrifice salvifique. «Or, dit-il, cette interprétation ne fera que perpétuer le culte du dieu de l’Ancien Testament. Le dieu créateur de la Bible n’est qu’un démon inférieur, souillé du sang des sacrifices. Le vrai Dieu, qui est le Grand Esprit invisible, est le père de Jésus.»

Cet évangile, le professeur le considère comme un témoin important de la résistance à la sacralisation des fonctions pastorales dans les premiers siècles de l’Église. «En permettant de mieux comprendre le processus de sacerdotalisation et de sacralisation des ministères pastoraux dans leur contexte historique, soutient-il, ce texte pourrait aussi inspirer une réflexion sur l’exercice des ministères au sein de l’Église catholique.»

Trois types de difficultés ont surgi pendant l’exercice de traduction. D’abord, la mauvaise conservation du manuscrit, qui s’est considérablement détérioré après sa découverte. Ensuite, le texte joue beaucoup de l’ironie, de sorte que certains passages se prêtent à des interprétations qui peuvent être contradictoires. Enfin, cet écrit a été lancé à grand renfort de publicité en 2006, comme une réhabilitation de Judas, qui n’aurait pas été le traître qui a livré Jésus, mais son meilleur ami, à qui Jésus lui-même aurait demandé de l’aider à réaliser sa mission.

Dans l’extrait suivant de l’Évangile de Judas, tiré de la version traduite par Louis Painchaud, Jésus s’adresse à Judas:

«Celui qui me porte, demain, ils le tour[men]teront. En vérité, je vous le [dis], nulle main d’homme mortel ne peut m’atteindre. En vérité, je te le [dis], Judas ceux [qui o]ffrent des sacrifices à Sakla[s...] ... toutes choses mauvaises. Quant à toi, tu les surpasseras tous, car l’homme qui me porte, tu le sacrifieras.»

Selon le professeur, «surpasser ceux qui offrent des sacrifices à Sakals [et qui font] des choses mauvaises», est-ce positif ou négatif? «Faut-il interpréter ce passage comme une demande adressée par Jésus à Judas pour que celui-ci l’aide à accomplir sa mission? poursuit-il. Ou comme une annonce qu’il fera pire que tous ceux qui offrent des sacrifices d’animaux puisque, à cause de lui, un sacrifice humain sera perpétré, l’acte le plus barbare qu’on puisse imaginer dans l’Antiquité?»

Photo de la première page de l’Évangile de Judas après sa restauration. Ce manuscrit en langue copte sur papyrus fait partie du codex Tchacos découvert au début des années 1970 en Égypte. La traduction du texte apocryphe par le professeur Louis Painchaud est la plus récente, peu importe la langue, et est basée sur la recherche la plus à jour.

— Kenneth Garrett