Avec cet ouvrage, Marie Fradette livre un hommage à la littérature jeunesse québécoise, qu'elle enseigne à l'Université Laval depuis 2001.

— Matthieu Dessureault

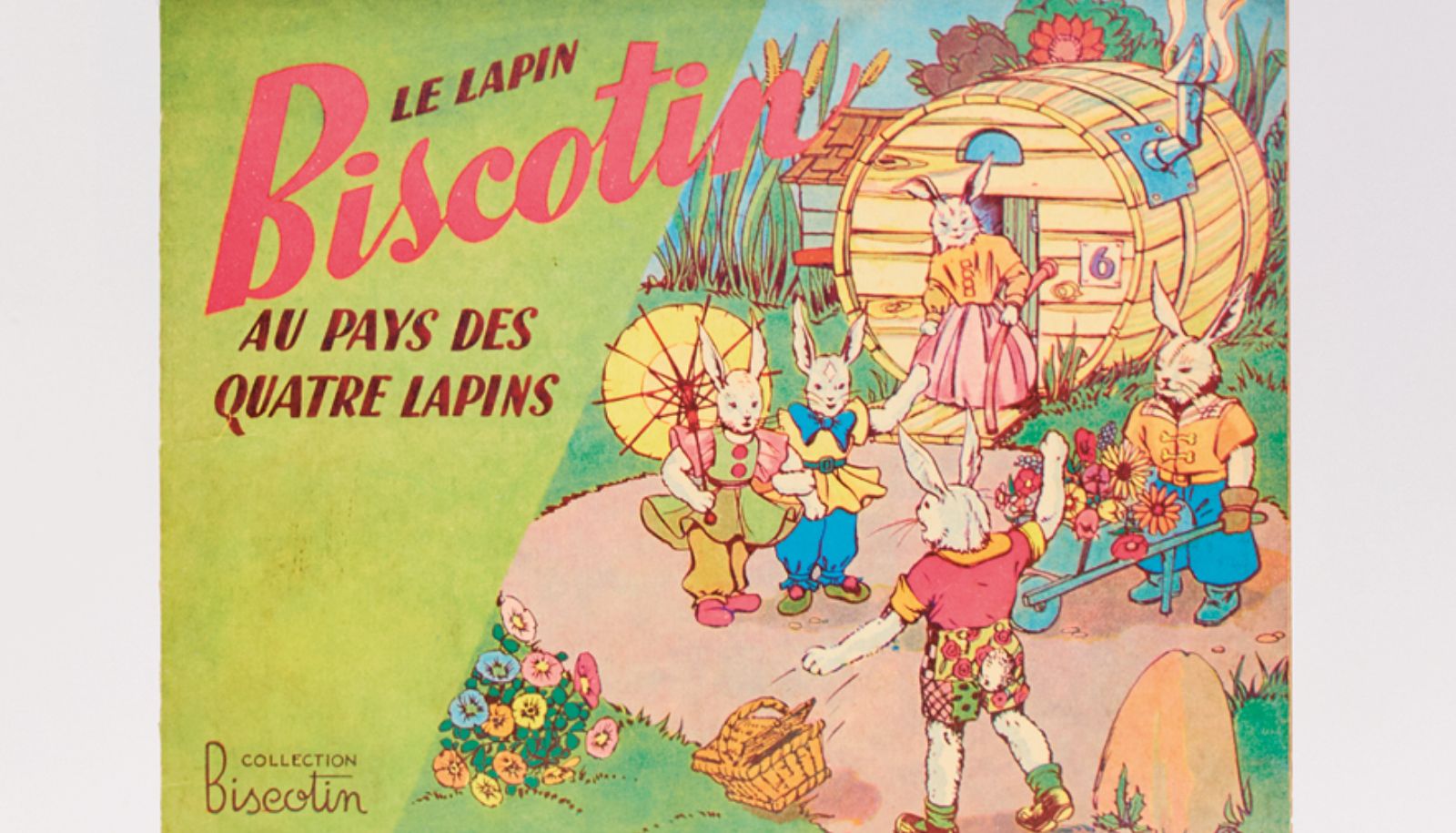

Du lapin Biscotin aux personnages colorés d'Elise Gravel, la littérature jeunesse offre de quoi faire de fabuleuses découvertes, tout en permettant de constater les changements qui s'opèrent dans la société. C'est la pensée qui nous frappe à la lecture de Sur les traces de l'album québécois, un volumineux ouvrage qui vient de paraître chez Comme des géants.

À travers une sélection de plus de 80 titres, Marie Fradette explore l'évolution de l'album jeunesse depuis ses balbutiements dans les années 1940. Avec l'éditrice Nadine Robert, elle a entrepris un véritable travail de moine pour mettre en lumière les courants, les influences et les acteurs qui ont façonné ce secteur de la littérature.

S'il existait des ouvrages de référence, il s'agit ici de la toute première anthologie spécifiquement consacrée à l'album jeunesse québécois. «Les œuvres ont été choisies selon trois critères. D'abord, elles devaient être écrites et illustrées par des Québécois. Elles devaient avoir marqué leur époque, que soit par leur avant-gardisme ou par le fait qu'elles représentent une transformation dans l'histoire de la littérature. Le dernier critère reposait sur la relation entre le texte et l'image. Pour l'ensemble des albums sélectionnés, ces deux médiums se répondent et se nourrissent», dit celle qui a créé sa liste en épluchant notamment les archives de l'Université Laval et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

D'une page à l'autre, les livres sont présentés dans l'ordre chronologique avec leur couverture, un extrait et un texte de mise en contexte. Comme quoi le choix fut difficile, chaque décennie se termine par une ligne du temps avec une liste d'autres albums significatifs. S'ajoute à ce contenu une préface signée Christiane Duchesne, pionnière en littérature jeunesse.

Une littérature qui a fait du chemin

Les années 1940, on s'en doute, sont marquées par une forte présence du clergé. Difficile de ne pas sourire aujourd'hui en lisant le résumé de Sur la route avec Jésus, un album de Jeanne L'Archevêque Duguay et Rudolphe Duguay qui «invite les enfants à rester pieux et à suivre le chemin de l'église». On trouve tout de même quelques bijoux intemporels, comme la série Biscotin, avec ce lapin aventureux et moderne au regard du conservatisme de l'époque.

Dès 1960, un vent de changement s'amorce. Avec Ildège de la Pomme Fameuse, Un drôle de petit cheval et plusieurs autres albums, les auteurs, illustrateurs et éditeurs s'attardent de plus en plus à «présenter des histoire non plus sur les enfants, mais pour les enfants en proposant des univers qui les mettent en vedette et les interpellent directement».

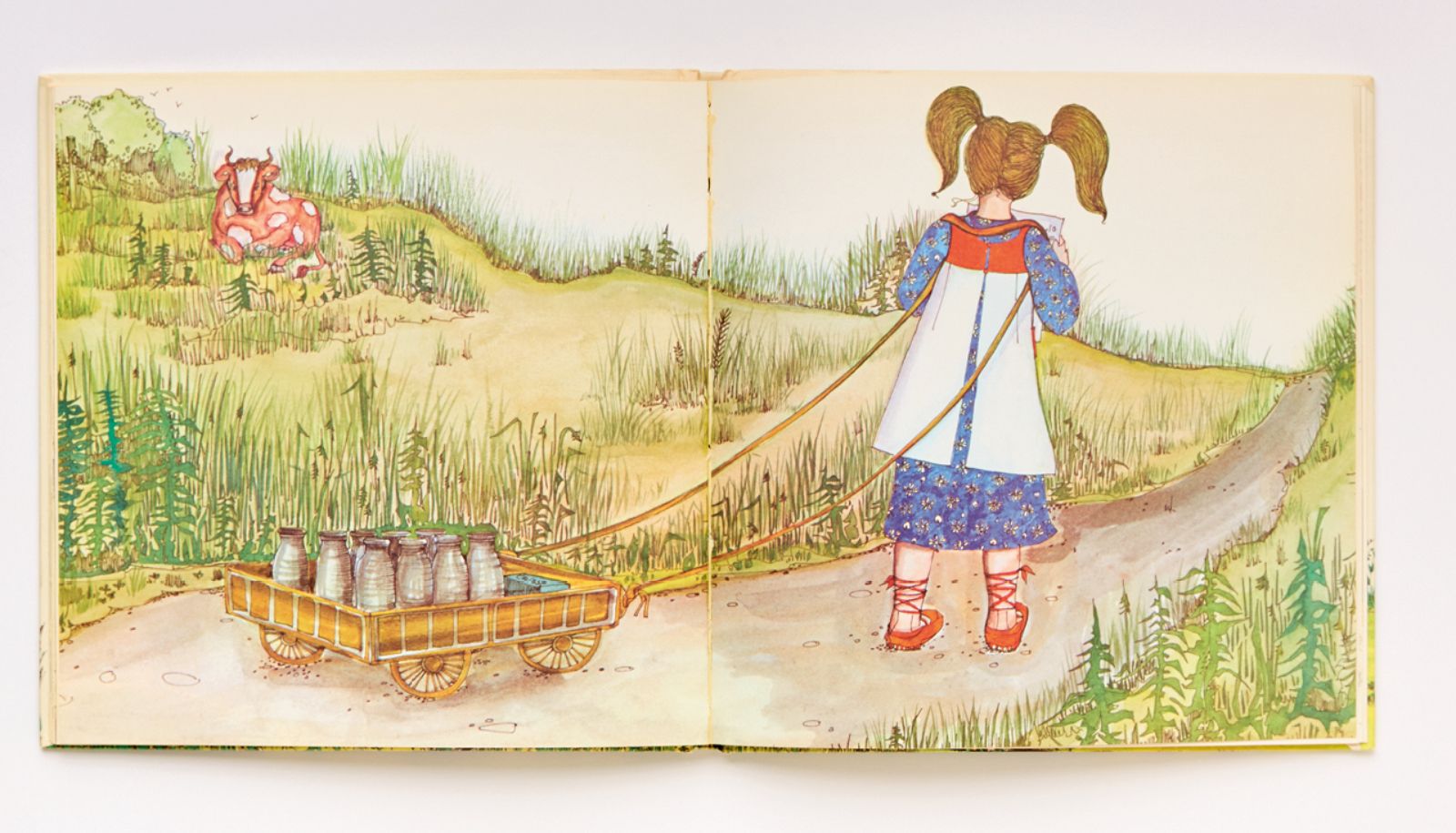

Avec ses personnages de fillettes en robes et bien coiffées, de mère chargée des travaux ménagers, de garçon jouant avec ses voitures et de père «toujours à son bureau ou en voyage», Ma vache Bossie présente une vision plutôt traditionnelle des rôles de genre.

— Comme des géants

Parmi les ouvrages marquants, soulignons Ma vache Bossie (1976), un récit de Gabrielle Roy écrit à l'origine pour le public adulte. Avec Le bal des chenilles (1979), Robert Soulières et Michèle Lemieux abordent des thèmes on ne peut plus actuels comme l'ouverture sur le monde et la différence. On peut aussi penser à l'irrévérencieux Monsieur Jean-Jules (1982), seule incursion de Pierre Foglia dans la littérature jeunesse.

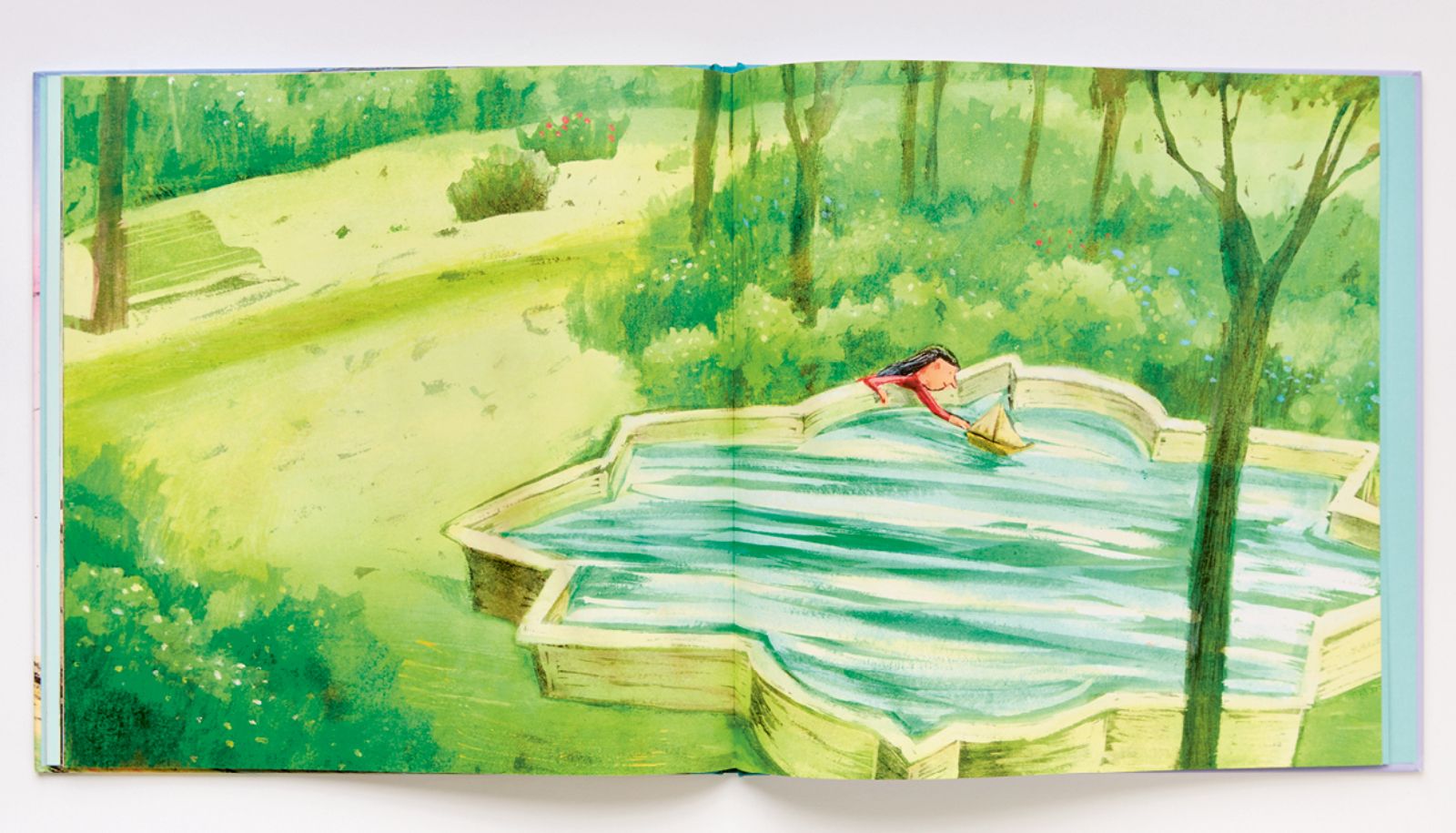

Les années 2000, quant à elles, ont vu l'arrivée des Rogé, Marianne Dubuc, Anne Villeneuve, Jacques Goldstyn, Isabelle Arsenault, Gérard DuBois, Guillaume Perreault et Geneviève Godbout, qui ont décloisonné les frontières et contribué à donner aux œuvres jeunesse leurs lettres de noblesse.

«À travers l'histoire de la littérature jeunesse, les Québécois se sont affirmés et ont diversifié leur production, constate Marie Fradette. Aujourd'hui, nos albums n'ont rien à envier à ce qui se fait à l'international. Les auteurs osent des sujets audacieux. Ils abordent des thèmes difficiles ou délicats, comme la guerre, la mort ou même l'inceste. Les créateurs s'adressent à l'intelligence de l'enfant, le tout de façon créative.»

Les multiples chapeaux de Marie Fradette

La littérature jeunesse, Marie Fradette en mange depuis plus de 20 ans. À l'Université Laval, elle enseigne cette matière aux étudiants du programme en enseignement au secondaire – français, en plus d'une charge de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle travaille aussi comme journaliste, critique littéraire et directrice littéraire aux Éditions d'eux, consacrées aux livres pour enfants.

Pourtant, rien ne la destinait à porter ces multiples chapeaux. «Je n'ai jamais eu de plan de carrière précis, lance-t-elle en riant. Enfant, je n'étais pas une grande lectrice, même si des titres comme les Fables de La Fontaine et La chèvre de monsieur Seguin m'avaient marquée. C'est le roman Germinal, lu vers l'âge de 18 ans, qui m'a fait aimer les livres et m'a donné le goût de faire un baccalauréat en littérature.»

Un cours de littérature jeunesse québécoise, donné par Édith Madore, marque un tournant dans son parcours. «Ce fut une révélation. Tout un monde s'ouvrait à moi. Après mon baccalauréat, j'ai choisi de faire une maîtrise, puis un doctorat, ce qui m'a permis de travailler sur la question. À partir de là, tout s'est enchaîné: la rédaction d'articles, l'enseignement, l'édition.»

Le cours de Marie Fradette, Littérature pour la jeunesse, offre aux étudiants du baccalauréat en enseignement au secondaire un survol des grands classiques, du roman au conte, en passant par l'album, la poésie et l'adaptation cinématographique et théâtrale. Chaque session, il met à contribution des personnalités invitées comme Fred Pellerin et François Gilbert.

Pour la chargée de cours, il est primordial d'initier les futurs enseignants à l'univers riche et varié de la littérature jeunesse, un genre longtemps boudé par le milieu universitaire. «L'école est le lieu idéal pour faire connaître cette littérature. Les jeunes n'ont pas tous la même capacité de lecture. Par les thèmes explorés et l'accessibilité de leurs textes, les œuvres jeunesse permettent une entrée dans la littérature», conclut-elle.