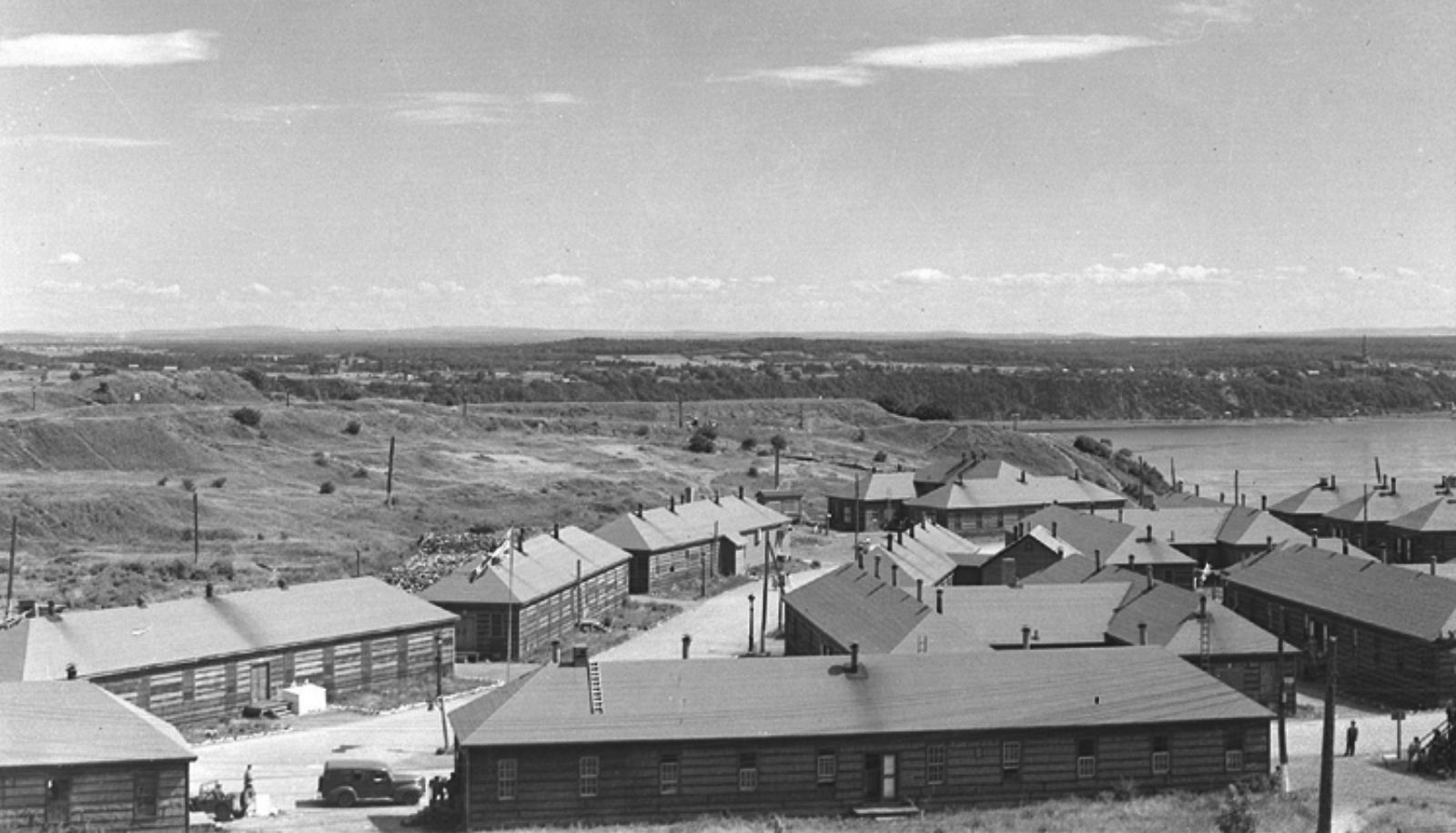

Les Cove Fields en 1942

— Archives Commission des champs de bataille nationaux

La preuve que la crise du logement ne date pas d'hier: après la Seconde Guerre mondiale, plus de 125 familles vivaient dans des baraques insalubres jadis destinées aux prisonniers de guerre. Surnommé le «Faubourg de la misère», le site des Cove Fields se trouvait derrière l'actuel Musée des plaines d'Abraham, près des fortifications.

C'est pour commémorer cet épisode méconnu de l'histoire de Québec que Martine Roberge, professeure au Département des sciences historiques, et Hélène Dupont-Hébert, étudiante à la maîtrise en ethnologie, récoltent des témoignages de gens ayant connu les Cove Fields. Ce projet, réalisé en collaboration avec La Horde Patrimoine appliqué, est dirigé par la Commission des champs de bataille nationaux, l'organisme gouvernemental responsable des plaines d'Abraham.

En tout, le duo espère récolter au moins une dizaine de témoignages d'anciens habitants. «Dans ses archives, la Commission des champs de bataille nationaux a peu d'informations sur l'occupation des Cove Fields du point de vue de l'intérieur. Considérant l'âge des principaux concernés, c'était maintenant ou jamais si on veut récolter des témoignages», souligne Hélène Dupont-Hébert, pour qui il s'agit de la seconde enquête ethnographique pour la Commission des champs de bataille nationaux.

«En faisant une recherche documentaire sur les Cove Fields, on trouve plusieurs mentions dans les journaux et autres sources de l'époque, que ce soit sur le plan économique ou politique. Le lieu est très connoté, ajoute Martine Roberge. Avec ce projet, on veut donner une voix aux personnes qui étaient aux premières loges. On ne s'intéresse pas à la grande histoire, déjà connue, comme les décisions officielles qui ont mené à la création des Cove Fields. Ce que l'on veut documenter, c'est la vie quotidienne dans ce lieu.»

Pour cela, les chercheuses font appel non seulement aux gens qui ont vécu sur ce site, mais aussi à toute personne ayant un souvenir lié au faubourg: celles qui vivaient à proximité du site ou encore qui devaient s'y rendre pour diverses raisons, que ce soit pour travailler, livrer du matériel ou fournir de l'aide aux moins nantis.

Au-delà de la misère, le «paradis des enfants»

De 1945 à 1951, ils ont été environ un millier de personnes, dont plus de 700 enfants, à vivre dans les Cove Fields, le maire de l'époque, Lucien Borne, ayant obtenu la permission de louer ces baraques militaires.

«Les archives sur les Cove Fields parlent souvent de pauvreté, des conditions complètement insalubres, de cas de moralité douteuse, constate Hélène Dupont-Hébert. Par contre, ce qui ressort de quelques rares témoignages, c'est qu'il y avait aussi beaucoup d'entraide et de collaboration. Il y avait un instinct de survie et une volonté de créer un tissu social.»

On peut le supposer, ça grouillait de vie dans les rues. «Selon un des témoignages, les Cove Fields étaient un paradis pour les enfants. Avec son regard d'enfant à l'époque, cette personne n'a peut-être pas vu la misère de ses parents», ajoute l'étudiante.

Jusqu'à la fin du mois d'octobre, une installation sur les plaines d'Abraham rappelle la présence des familles sur le site. Des structures, inspirées des charpentes des baraques militaires, sont liées entre elles par une série de cordes à linge. Ce projet, lié à l'enquête ethnologique, a été conçu par Groupe A/Annexe U.

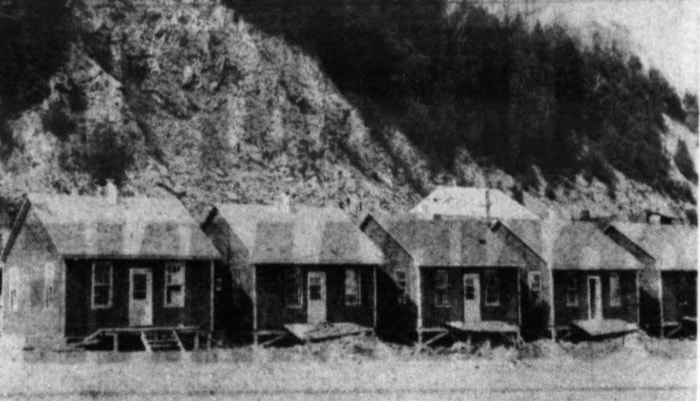

Les habitations des Cove Fields ont été démolies en 1951. Le bois et les différents matériaux ont été récupérés pour la construction de maisons en bordure de la rue Champlain, où certaines familles ont été logées.

«Ces petites maisons ne sont pas très grandes, mais elles vaudront mieux que les huttes dont certaines étaient occupées par deux ou trois familles comprenant une trentaine de personnes dans un espace de 30 X 30», peut-on lire dans le journal Le Front ouvrier de 19 mai 1951.

— Le Front ouvrier, 19 mai 1951, Bibliothèque et Archives nationales du Québec

L'importance de l'ethnologie pour fouiller le passé

Directrice des programmes d'ethnologie à l'Université Laval, Martine Roberge remarque un intérêt grandissant pour la «petite histoire», celle qui a été longtemps occultée par les historiens. «La vie ordinaire est rarement ce qui est promu dans les cours d'histoire. Il n'est jamais trop tard pour se reprendre. Avec le Laboratoire d'ethnologie urbaine, nous avons mené une vaste enquête pour recueillir la parole des habitants des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur. Ce projet, mené en partenariat avec la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications, a permis de faire revivre le passé de ces faubourgs n'ayant pas eu la même valeur que celle d'autres quartiers. La beauté ou la force de l'ethnologie, c'est justement de mettre en valeur ce qui peut passer inaperçu.»