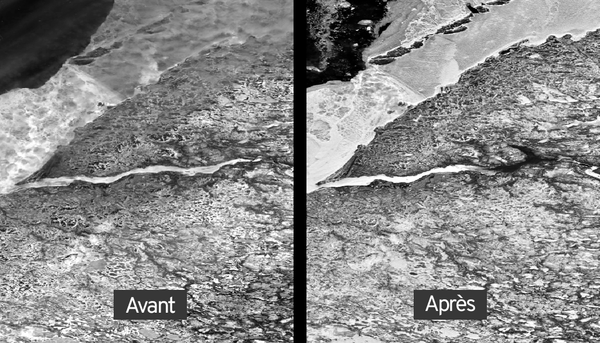

Images satellitaires montrant l’avant et l’après du glissement de terrain survenu en avril 2021 près de Kuujjuarapik-Whapmagoostui, dans la région de la baie James. Elles sont toutes deux tirées du capteur d’observation de la Terre Sentinel-2 du programme Copernicus de l'Agence spatiale européenne. La première image est datée du 17 avril, l’autre du 22.

— Agence spatiale européenne

Sur une planète bouleversée par les changements climatiques, les régions froides sont loin d’être épargnées. Glaces de mer, de lac et de rivière, sols enneigés, précipitations solides, glaciers ou sols gelés en permanence, la cryosphère, de son nom savant, attire de plus en plus l’attention des chercheurs. Le lundi 9 mai, dans le cadre du 89e Congrès de l’Acfas, le professionnel de recherche Charles Gignac, du Centre de recherche en données et intelligence géospatiales (CRDIG) du Département des sciences géomatiques de l’Université Laval, a fait une présentation sur le potentiel d’utilisation des données géospatiales massives et de l’infonuagique pour la surveillance de la cryosphère. Cet exposé s’inscrivait dans un colloque sur l’observation de la Terre.

En quelques mots, le terme «infonuagique» réfère aux données que l’on ne conserve pas au bureau, mais qui sont stockées dans des entrepôts de données et qui sont rendues disponibles en tout temps. Quant aux données massives, également appelées mégadonnées ou big data, il s’agit d’un ensemble d'une très grande quantité de données, structurées ou non, se présentant sous différents formats et en provenance de sources multiples, qui sont collectées, stockées, traitées et analysées dans de courts délais par des algorithmes.

«Avec l’arrivée d’outils émergents comme les données massives et l’infonuagique, explique Charles Gignac, un nouvel écosystème en données géospatiales est en train de voir le jour. Beaucoup de choses sont en train de changer. Il faut s’adapter comme experts et s’approprier ces moyens.»

Selon lui, la nouvelle réalité se caractérise par des bases de données énormes et très riches. «De plus en plus, dit-il, ces informations géospatiales sont à la fois ouvertes et massives. C’est la démocratisation de l’accès aux données. Mais surtout, les nouvelles technologies facilitent l’accès à des infrastructures de calcul de haute performance. Valeria, la plateforme de gestion de données de recherche de l’Université Laval, en est un exemple. Ces infrastructures permettent de lancer des chaînes de traitement sur un serveur qui permettent d’aller au-delà des performances de l’ordinateur personnel.»

Le conférencier a insisté sur Google Earth Engine, une plateforme d’analyse très axée sur la vitesse d’exécution. Cet outil procure un gain de temps et offre une capacité de traitement supérieurs aux outils de gestion existants. «Google Earth Engine nous simplifie énormément la vie, ajoute-t-il. Son intérêt réside entre autres dans sa capacité à se connecter à d’autres outils de gestion de données.»

Selon lui, les outils émergents présentent un énorme potentiel stratégique pour l’étude de la cryosphère, un milieu en changement rapide et important. «De plus en plus on voit se détacher d’immenses masses de glace de la banquise, au Groenland comme en Antarctique, indique-t-il. Il devient intéressant de pouvoir voir le déplacement chaque jour de ces îles de glace.»

Le nord du Québec sous l’œil des géomaticiens

Les chercheurs du CRDIG collaborent avec le Centre d’études nordiques de l’Université Laval à la surveillance du Nunavik, la partie nordique du Québec. Cette collaboration s’appuie sur un réseau d’observatoires permanents des changements climatiques et environnementaux répartis dans huit zones bioclimatiques. Les informations produites, combinées à des images satellitaires, constituent une base de données qui permet de prévoir des phénomènes tels que l’érosion côtière, le brouillard, les vents violents et la présence de glaces à proximité des communautés.

La fonte du pergélisol, les feux de forêt et les inondations sont d’autres phénomènes climatiques que les outils émergents en science géospatiale permettent de suivre de près. Charles Gignac a donné en exemple le glissement de terrain majeur, survenu en avril 2021 près de Kuujjuarapik-Whapmagoostui, dans la région de la baie James. Cet événement a provoqué l’affaissement, sur 1,8 kilomètre, de falaises de 40 mètres de hauteur. Quarante-cinq millions de mètres cubes d’arbres, de cailloux et d’argile se seraient retrouvés dans la Grande rivière de la Baleine. «Le recours à un outil tel que Google Earth Engine, souligne-t-il, permet de détecter un événement et d’y assister, de son état initial à son état final. C’est ce qui m’intéresse comme chercheur, voir le moment où un événement se passe.»