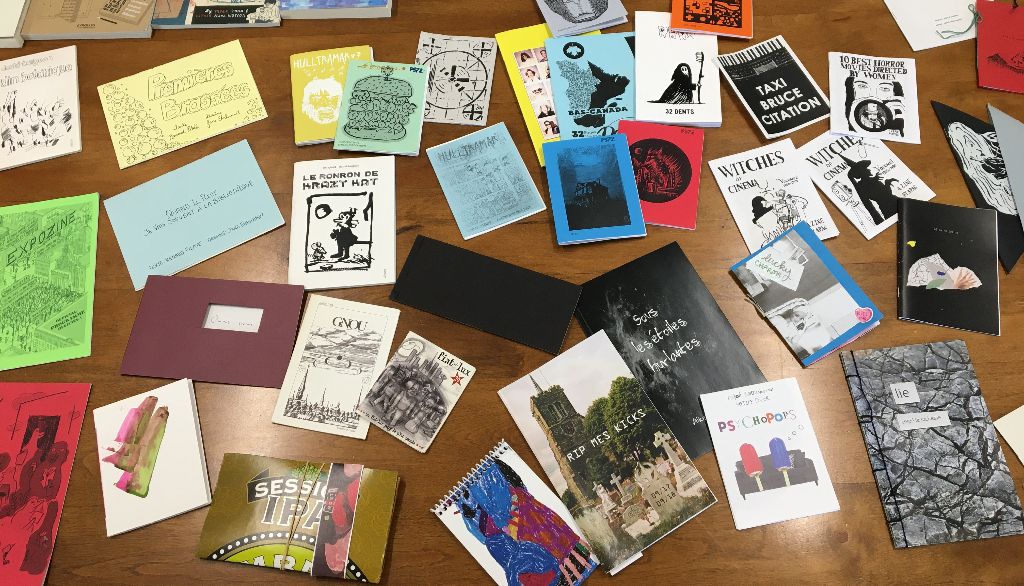

Une petite partie des zines qui constitue la collection du professeur Michaël Trahan.

— Matthieu Dessureault

Peut-être en avez-vous déjà trouvé un sur le banc d'un autobus, dans un parc ou dans une boîte à livres. Curieux, vous avez feuilleté quelques pages pour découvrir l'univers éclaté d'un auteur dont vous ignoriez jusque-là l'existence.

Le zine, c'est un petit fascicule fait à la main. Souvent gratuit ou vendu à prix modique, il est produit en quantités limitées par des artistes qui veulent rejoindre leur public sans passer par un intermédiaire. La poésie, en plus des mots, peut prendre plusieurs formes: dessins, photos, collages, peintures.

«En comparaison au modèle de l'édition traditionnel, qui est plutôt électif, la pratique du zine est très inclusive: tout le monde peut en faire, souligne Michaël Trahan, écrivain et professeur en création littéraire. C'est une forme de publication artisanale qui encourage toute personne qui écrit à diffuser ses textes en prenant en charge les conditions de circulation de sa parole.»

Qu'ils soient griffonnés à la hâte ou réalisés avec minutie, les zines permettent aux adeptes du système D de laisser libre court à leur imagination. Sur le plan de l'écriture, mais aussi sur le plan de la conception. S'il suffit de plier une feuille de papier en deux pour créer un zine, il est possible d'être beaucoup plus créatif.

De fait, certains zines se rapprochent du livre d'artiste en étant composé de différents matériaux et montages graphiques inventifs. «En création littéraire, on se concentre généralement sur le texte, ce qui est normal puisque c'est le cœur du travail, mais l'écriture, c'est aussi un geste qui peut avoir une inscription matérielle singulière. Le zine permet de défaire les frontières de l'œuvre littéraire.»

Étudiants, à vos ciseaux!

Le cours du professeur Trahan, qui est donné pour la première fois cet hiver, se veut une «exploration créative et ludique de la publication spontanée». En plus de réfléchir aux formes de l'édition indépendante, les étudiants sont appelés à mettre la main à la pâte en fabriquant eux-mêmes deux zines. En équipe, ils doivent aussi réaliser une microrevue de poésie.

Michaël Trahan, qui a publié moult recueils et essai en plus d'avoir été directeur littéraire de la revue Estuaire, rencontre énormément d'étudiants qui rêvent à leur première publication. «Parfois, on réduit le zine ou la publication en revue à une sorte de tremplin vers le livre, mais il s'agit d'une pratique à part entière. C'est pourquoi j'avais envie de démystifier cette pratique et montrer aux étudiants de quelle façon le zine et l'édition indépendante peuvent être un chemin vers l'élaboration d'une œuvre», dit-il.

— Michaël Trahan

Tout au long de la session, le professeur fait appel à des spécialistes qui viennent échanger avec ses étudiants: Izabeau Legendre, qui consacre un doctorat à la culture du zine, Marc-Antoine K. Phaneuf, créateur de nombreux livres d'artiste, la poétesse Pandora VonDerkasten et des membres du collectif engagé Les Bourrasques.

De quoi terminer le cours en beauté, Michaël Trahan souhaite mettre sur pied un événement durant lequel les étudiants pourraient partager les fruits de leur travail. «Avec ce cours, je ne veux pas transmettre une idée de la création qui soit repliée sur l'Université. Si on écrit, c'est pour sortir des murs du pavillon Louis-Jacques-Casault. J'ai envie d'organiser un microsalon du zine en marge d'une journée d'études qui aura lieu en mai. L'idée serait d'inviter des exposants, dont des collectifs de Québec. Les participants du cours seront les bienvenus pour venir présenter leurs projets.»

Michaël Trahan

— © Le Quartanier, Justine Latour

L'enseignant, un point d'appui

Michaël Trahan est professeur au Département de littérature, théâtre et cinéma depuis 2020. Auteur d'une thèse sur la lisibilité de la littérature dans le champ poétique français contemporain, l'écrivain a fait son entrée à l'Université Laval après avoir enseigné à l'Université de Montréal, à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université Concordia.

Sa priorité est d'établir un climat de confiance dans ses cours. «Particulièrement dans le domaine de la création littéraire, la relation avec les étudiants est primordiale. J'essaie d'être un point d'appui. Bien sûr, je dois évaluer des textes et mettre des notes, mais je ne suis pas celui qui juge, qui dicte ce qui est bon et mauvais. J'accueille chacun avec ce qu'il porte et j'essaie d'établir un climat de bienveillance pour que les étudiants se sentent à l'aise de prendre des risques, puisqu'il n'y peut y avoir d'œuvre sans prise de risque.»