Elles se prénommaient Myra, Marianne, Léa, Judith, Rose. Elles étaient politiciennes, scientifiques, journalistes, artistes, sportives. Chacune à leur façon, elles ont marqué le Québec. Leur parcours est raconté dans 15 femmes qui ont fait l'histoire du Québec, un livre jeunesse qui vient de paraître aux éditions Auzou.

Pour l'auteure Catherine Ferland, il est crucial que les enfants aient accès à des modèles de femmes qui ont réussi dans une foule de domaines. «On le sait: ce qu'on lit, quand on est jeune, peut avoir un effet déterminant sur nos choix plus tard. L'enfance est un bon moment pour parler d'histoire. Depuis quelques années, il existe un mouvement de mise en valeur de l'histoire des femmes, mais ces livres s'adressent surtout à des ados ou des adultes. Je trouvais qu'il y avait un manque à combler», explique-t-elle.

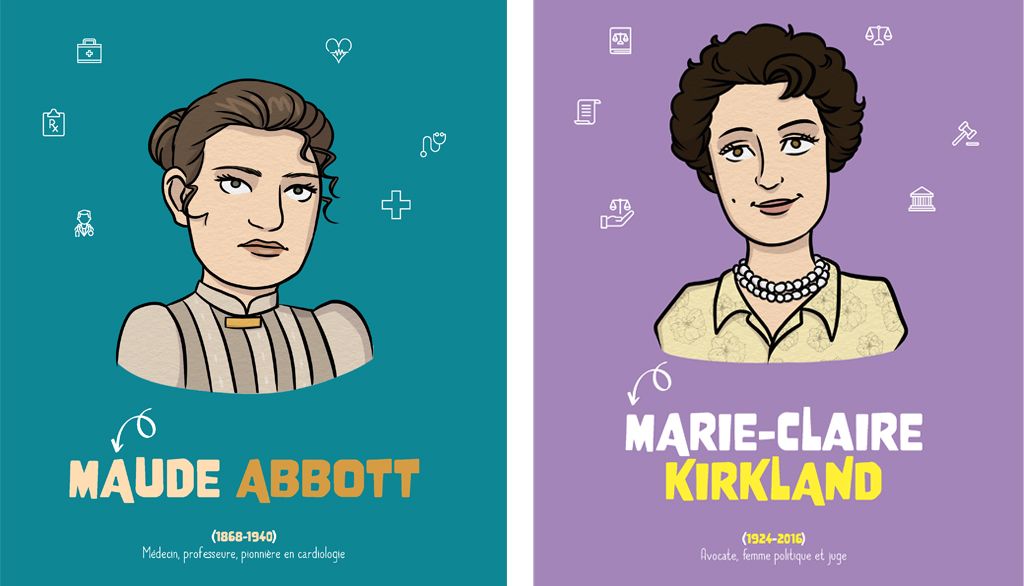

L'ouvrage est divisé en quinze chapitres, chacun portant sur une personnalité québécoise décédée. Les textes sont écrits au «je», comme si c'était la principale intéressée qui racontait sa propre histoire à un moment précis de sa vie. À la fin de chaque chapitre, un lexique lié à la spécialité de chacune aide à mettre en contexte les jeunes lecteurs. Le tout est accompagné de photos d'archives et de superbes dessins de l'illustratrice Constance Harvey.

Catherine Ferland, qui tenait à travailler avec une illustratrice du Québec ayant un intérêt pour l'histoire, a jeté son dévolu sur Constance Harvey après avoir vu son portfolio en ligne.

Pour écrire les récits de ces femmes, Catherine Ferland a épluché diverses archives – Dictionnaire biographique du Canada, biographies officielles, journaux d'époque, etc. –, en plus de s'entretenir avec des gens qui ont connu certaines d'entre elles. «Ce livre a le même fondement scientifique que si j'avais écrit pour un lectorat plus âgé, assure l'historienne. Je l'ai fait avec le même sérieux. Ce n'est pas parce que c'est un livre pour enfants que j'ai fait l'impasse sur cette étape. Au contraire, je voulais m'assurer d'être bien documentée pour m'approprier les destins de ces femmes et les mettre au “je”.»

Le plus grand défi, ajoute-t-elle, fut de choisir seulement 15 personnalités, elle qui avait une liste préliminaire de quelque 250 noms.

Alys Robi, Éva Circé-Côté, Gisèle Lamoureux, Hilda Strike, Judith Jasmin, Pauline Julien, Jehane Benoît… d'un chapitre à l'autre, il est impossible de ne pas trouver un modèle particulièrement inspirant parmi ces femmes de passion.

Catherine Ferland admet avoir un faible pour Emma Gaudreau Casgrain (1861-1934), première femme dentiste au Canada. «Avant de faire mes recherches, je connaissais très peu son histoire. Emma Gaudreau Casgrain, qui a habité à Québec pendant de nombreuses années, a été une pionnière de la dentisterie. Elle s'est aussi impliquée dans un domaine pour le moins surprenant, celui de l'automobile. Elle avait une envergure et était très moderne pour son époque.»

Ce livre publié, l'auteure prévoit faire une suite qui se concentrerait cette fois sur l'histoire des femmes à l'époque de la Nouvelle-France. Encore une fois, on s'en doute, ce n'est pas le choix de personnalités inspirantes qui va manquer.

Catherine Ferland

— Amy Gagnon – Artefact urbain

L'histoire dans la peau

Détentrice d'un doctorat en histoire obtenu en 2004, Catherine Ferland multiplie les fonctions dans ce domaine. Elle est notamment fondatrice et directrice générale des Rendez-vous d'histoire de Québec, en plus d'avoir été chargée de cours à l'Université Laval et éditrice à l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. On lui doit aussi de nombreux ouvrages, des articles dans des revues et des conférences pour divers événements.

Son but: rendre l'histoire accessible au plus grand nombre et créer des liens entre le milieu universitaire et le grand public. «Au Québec, même si notre devise est “Je me souviens”, on est porté à oublier notre histoire. Comme historienne québécoise, je veux apporter ma petite touche pour que l'on parle le plus possible d'histoire et de patrimoine. Je veux aussi donner une tribune à d'autres historiens, ce qui est possible avec les Rendez-vous d'histoire, auxquels les professeurs et les étudiants de l'Université Laval participent en grand nombre chaque année.»