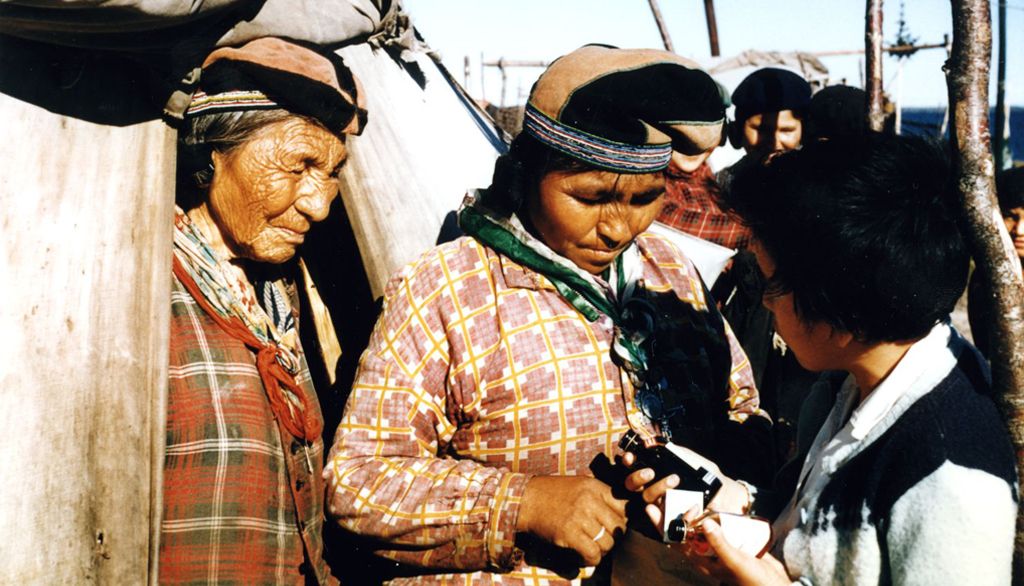

Les infirmières avaient souvent recours à des interprètes, innus ou missionnaires, pour être en mesure de donner leurs soins. Sur cette photo, Anne-Marie St-Onge traduit les directives d'Irène Hardy.

— BAnQ, Fonds Pauline Laurin, P60,S1,SS1,P058

Pour les Innus de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord, les années 1950 marquent une importante période de transition. D’abord, il y a eu la sédentarisation forcée, suivie d’une plus forte intervention du gouvernement fédéral en matière de services médicaux. C’est l’époque du Service de santé des Indiens.

Dans ce contexte, de nombreuses infirmières ont été envoyées dans les différentes communautés pour offrir des soins aux familles. «L’un des principaux objectifs était de vacciner les gens contre la tuberculose, qui était le grand fléau à l’époque, mais les infirmières avaient aussi un rôle colonial. Le but du gouvernement était d’assimiler les Innus. Tout comme les médecins et les dentistes ambulants, les infirmières ont contribué à implanter une certaine culture», explique Myriam Lévesque.

Pour son mémoire de maîtrise, cette étudiante en histoire s’intéresse aux relations entre les infirmières fédérales et les Innus de Mingan, Natashquan, La Romaine et Saint-Augustin. Ses recherches ont fait l’objet d’une conférence aux Rendez-vous d’histoire de Québec, du 13 au 16 août. Pandémie oblige, l’événement était diffusé en ligne. La communication de l’étudiante ayant été filmée, on peut la visionner sur le site du festival jusqu’au 30 septembre. Elle sera aussi télédiffusée sur les ondes de MAtv.

Originaire de Baie-Comeau, Myriam Lévesque veut mettre en lumière l’histoire de sa région et plus particulièrement celle d’une communauté autochtone encore méconnue de plusieurs. Pour les besoins de son mémoire, elle passe au peigne fin le Fonds Pauline Laurin, qu’elle croise avec d’autres archives. Ce fonds, géré par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, regroupe plus de 300 photographies datées de 1949 à 1960 et divers documents écrits, dont un volume portant sur la Conférence des infirmières du Service de santé des indiens, tenue du 4 au 9 mai 1953.

Pauline Laurin, rappelons-le, a été la première infirmière à œuvrer auprès des communautés innues de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord. Elle a été directrice des infirmières au Service de santé des Indiens, en plus de s’impliquer dans le mouvement des guildes. Son fonds constitue une source d’importance pour comprendre le travail des infirmières et la vie quotidienne des Innus à l’époque.

«Les photos racontent les nombreuses visites de Pauline Laurin dans les quatre communautés, relate Myriam Lévesque. On y voit des infirmières avec des familles ou dans des fêtes religieuses. Les photos montrent des relations humaines et pas forcément l’aspect médical. Il y avait cette volonté des infirmières de s’insérer dans le quotidien des Innus. Quand on pense à l’objectif du gouvernement d’assimiler les communautés autochtones, on voit les photos sous un autre angle.»

Selon l’étudiante, Pauline Laurin portait un réel amour envers son travail et ses patients, malgré les tensions qui pouvaient se créer autour de son rôle de représentante d’un système colonial. «Il existe peu d’informations sur Pauline Laurin, mais on sait qu’elle était infirmière à Mingan au début des années 1940. Elle travaillait donc déjà auprès des Innus avant l’implantation des services médicaux. Dans les photos d’archives de l’époque, les autochtones sont souvent désignés comme “un Indien”. Pauline Laurin, elle, prenait la peine d’identifier chaque personne. Toutes ses photos comprennent une description avec le lieu, la date et le nom des individus. En léguant le fonds au Musée régional de la Côte-Nord, elle tenait à ce qu’un album soit envoyé dans chaque communauté.»

Pour Myriam Lévesque, cette femme et ses collègues étaient avant tout de grandes aventureuses dans l’âme. «Les infirmières devaient se déplacer en motoneige ou en bateau et prodiguer des soins dans des tentes. Travailler dans des hôpitaux ne les intéressait pas. Ce qu’elles voulaient, c’est servir en région éloignée, où les moyens de communication étaient limités et les conditions de travail, plus difficiles.»