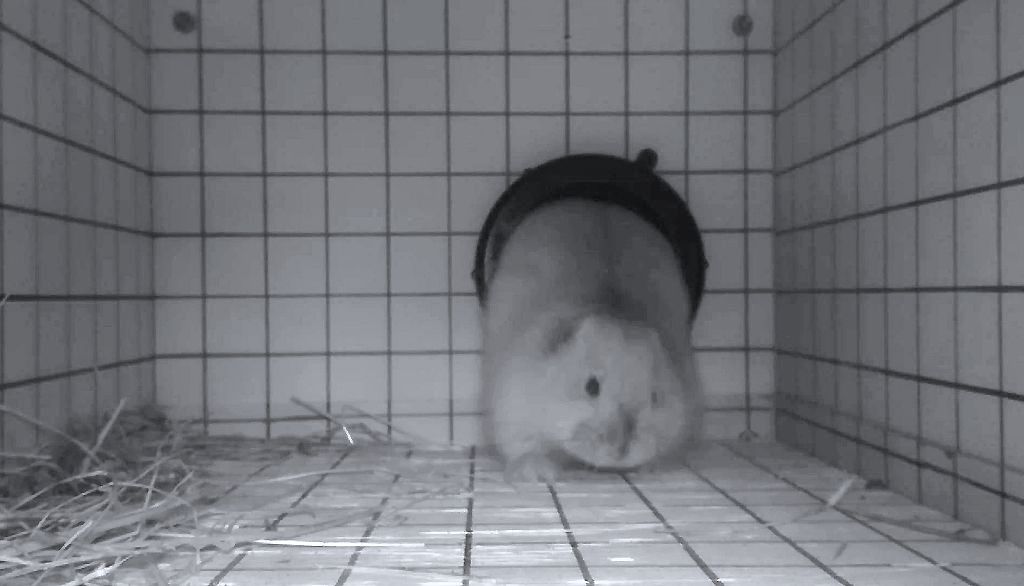

Un lemming variable fait son entrée dans l'enceinte où est installée une caméra infrarouge.

Un lemming variable se pointe le bout du museau, hume l'air pendant une fraction de seconde et fait quelques pas vers la caméra. Un lemming brun saisit une brindille, la mâchouille et se met aussitôt en quête de nouvelle pitance à se mettre sous la dent. À première vue, ces images n'ont rien d'extraordinaire. Par contre, quand on réalise tout le travail qu'il a fallu pour arriver à les capter, on ne peut que s'émerveiller devant ce tour de force.

Ces images vidéo – les premières montrant des lemmings sous la neige – ont été enregistrées à l'aide d'un système conçu par une équipe multidisciplinaire de la Faculté des sciences et de génie, grâce à l'appui du programme Sentinelle Nord.

Elles ont été prises pendant l'hiver 2018-2019, dans l'obscurité totale, alors que les lemmings vivaient en permanence dans un réseau de tunnels recouvert par plus d'un mètre de neige. Il a fallu recourir à des caméras infrarouges pour voir à quoi s'affairent ces petits rongeurs pendant l'hiver, qui dure jusqu'à huit mois à ces latitudes. Auparavant, ce large pan de la biologie des lemmings – qui sont pourtant au cœur de l'écosystème terrestre arctique – passait sous le radar des chercheurs.

Le lemming variable est l'une des deux espèces de lemmings que l'on trouve sur l'île Bylot. Son nom rappelle le fait que son pelage change de couleur en cours d'année.

Chaque dispositif comprend une caméra infrarouge, des composantes électroniques d'enregistrement et de contrôle, une batterie et une enceinte comportant une entrée et une sortie. Les chercheurs avaient fait le pari que les lemmings allaient intégrer cet objet incongru à leur réseau de tunnels.

Le choix de l'emplacement des trois dispositifs déployés sur le terrain à la fin de l'été 2018 n'a pas été laissé au hasard. «Ils ont été placés dans des dépressions, là où la neige avait le plus de chance de s'accumuler, signale Mathilde Poirier, étudiante-chercheuse au Département de biologie. De plus, la présence de nids de lemmings à ces endroits suggérait qu'ils pouvaient être fréquentés pendant l'hiver.»

Vue en plongée du dispositif de monitorage des lemmings. La boîte de gauche contient les composantes électroniques, la batterie et la caméra infrarouge. Le couvercle de la boîte de droite a été retiré pour exposer l'enceinte dans laquelle circulent les lemmings. Les deux courts tuyaux qui donnent accès à l'enceinte sont intégrés, par les lemmings eux-mêmes, à leur réseau de tunnels.

— Mathilde Poirier

Les déductions des chercheurs se sont révélées justes. Les trois dispositifs ont été utilisés par les lemmings et 488 vidéos, dont le tiers sont de bonne qualité, ont été enregistrées. Chaque vidéo dure cinq secondes à peine. «Il fallait ménager la batterie pour qu'elle puisse durer tout l'hiver, précise la biologiste. Malgré cette limitation, il est beaucoup plus facile d'étudier le comportement des lemmings avec des vidéos qu'avec des photos.»

Un lemming brun surpris pendant son repas.

Rappelons que les lemmings sont caractérisés par d'importantes variations cycliques de leurs effectifs. Ils demeurent actifs tout l'hiver et on croit qu'il peut y avoir jusqu'à quatre cycles de reproduction pendant cette période. «L'abondance des lemmings était basse sur l'île Bylot à l'été 2018, mais elle était très élevée l'été suivant. L'analyse de nos vidéos montre que cette remontée s'est amorcée pendant l'hiver», souligne Mathilde Poirier.

L'été dernier, l'équipe de recherche a déployé sept dispositifs de monitorage avant de rentrer à Québec. L'étudiante-chercheuse espérait profiter de l'abondance des lemmings pour obtenir davantage de données et peut-être même des images de nids que les lemmings auraient construits dans les enceintes. «En raison de la pandémie de COVID-19, nous ne savons pas si nous pourrons nous rendre sur l'île Bylot l'été prochain. Il y a une mine de données qui nous attend, mais nous ne savons pas s'il sera possible de l'exploiter.»