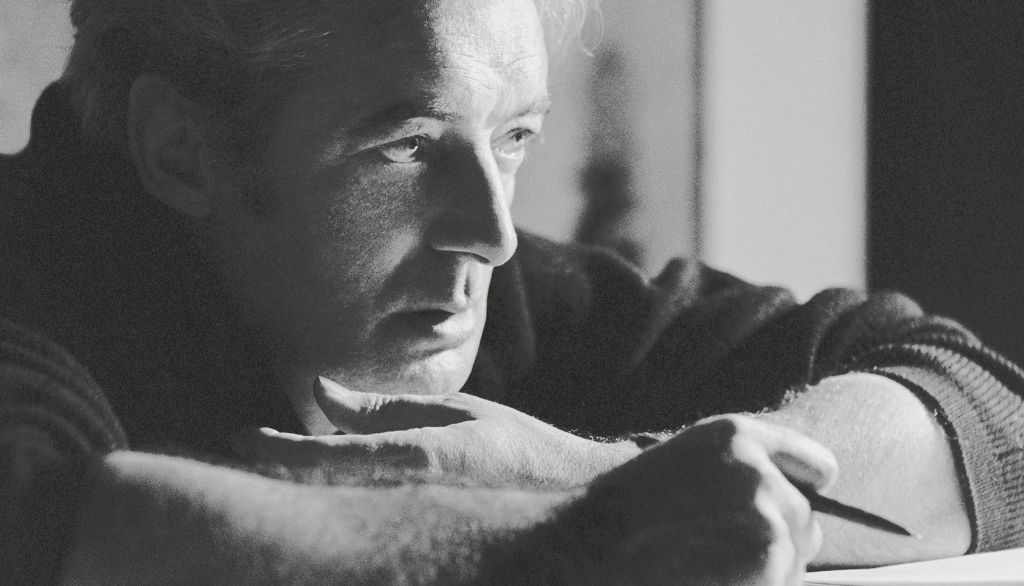

Félix Leclerc en 1963

— Kèro

Tout le monde a fredonné au moins une fois dans sa vie Le petit bonheur et Moi, mes souliers, mais connaît-on vraiment Félix Leclerc? Ouvrage collectif dirigé par Luc Bellemare, Jean-Pierre Sévigny et Danick Trottier, Félix Leclerc. Héritages et perspectives prouve que l’on n'a pas fini d’explorer toute la portée de son œuvre. Dans ce livre, présenté comme «l’étude la plus complète réalisée à ce jour sur Félix Leclerc», il est question notamment de sa carrière à la radio, de ses influences, de son engagement social et de la dimension écologique de sa poésie.

Aurélien Boivin, professeur associé à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Laval, fait partie de la dizaine d’experts qui signent un texte. Dans son chapitre, il nous rappelle que c’est par le conte que Leclerc a fait son entrée dans le milieu de la littérature. Son étude porte plus précisément sur une trilogie d’œuvres écrites en 1943 et en 1944. Adagio est un recueil de 18 contes, Allegro regroupe 12 fables et Andante réunit 19 poèmes et récits. Au total, donc, une cinquantaine de textes, que l’auteur avait d’abord lus en ondes à la radio de Radio-Canada avant de les transposer dans leur forme littéraire.

Dans ces écrits, il met en scène divers personnages au destin tragique: des pauvres, des malades, des déshérités, des infirmes ou des laissés-pour-compte. Figure récurrente, les paysans sont pour la plupart de rudes et honnêtes travailleurs d’une grande humanité et d’une profonde humilité. «On voit dans ces textes que Félix Leclerc était un humaniste. Il défendait les grandes valeurs que sont la charité, la générosité, l’hospitalité, ainsi que l’amour de la terre et du pays. Souvent, il se sert des animaux pour faire la leçon aux hommes», souligne Aurélien Boivin.

La trilogie a connu un succès monstre. Au moment de la mort de l’auteur en 1988, elle avait été publiée en plus de 212 000 exemplaires, auxquels s’ajouteront de nombreuses rééditions par la suite. Il n’empêche que l’œuvre n’a pas fait l’unanimité, certaines critiques lui reprochant son aspect moralisateur. «Félix Leclerc a été attaqué par des critiques, mais celles-ci oubliaient de tenir compte de plusieurs éléments. À l’époque où ces contes ont été écrits, la religion catholique était omnipotente; on ne pouvait pas écrire ce qu’on voulait. Aussi, c’est absolument normal qu’il y ait des moralités dans un conte. C’est le propre du conte de susciter une réflexion chez le lecteur et de l’amener à corriger un vice ou un défaut», rappelle le chercheur.

Ce n’est pas d’hier qu’Aurélien Boivin s’intéresse aux contes de Leclerc. Déjà en 1979, ce spécialiste de la littérature québécoise signait un premier texte sur le sujet dans la revue Québec français. Plusieurs autres articles ont suivi, notamment dans le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec. Le professeur Boivin a aussi collaboré à la création d’une exposition et animé une émission à Radio-Canada sur l’œuvre de l’artiste.

À quelques reprises, il a eu l’occasion de l’interviewer dans sa demeure de l’Île d’Orléans. La première rencontre s’est faite dans des circonstances plutôt particulières. «C’était au mois de février et une grosse tempête s’abattait sur l’Île. Avec des collègues professeurs, j’avais eu de la misère à traverser le pont. Une fois arrivé chez lui, Félix nous avait chicanés. Il n’était pas content qu’on se soit déplacés quand même!», raconte-t-il en riant.

Aurélien Boivin garde le souvenir d’un homme accessible, malgré son statut de célébrité. «Félix était un être exceptionnel d’une grande générosité. Quand il recevait des gens, il le faisait avec beaucoup d’affabilité. Il n’y avait aucune distance entre lui et ses invités. Il avait répondu à toutes mes questions et m’avait même donné accès à un texte qu’il avait écrit lorsque le Parti Québécois est entré au pouvoir.»

Par ses recherches, Aurélien Boivin veut détruire certains mythes qui persistent sur l’artiste, notamment celui qu’il ait été découvert en France avant d’être reconnu chez lui, au Québec. «C’est absolument faux, insiste le professeur. Aux archives de l’Université Laval, j’ai trouvé un carton d’invitation pour l’inauguration d’un nouveau cabaret. Un nota bene du propriétaire de l’établissement indiquait que le "grand Félix Leclerc" allait être présent. C’était en 1948, avant son voyage en France. Il est certain que l’imprésario français Jacques Canetti a grandement contribué à le faire connaître à l’étranger, mais il n’en demeure pas moins qu’il était déjà connu et fort apprécié au Québec.»

L’ouvrage Félix Leclerc. Héritages et perspectives découle d’un colloque organisé à l’Université du Québec à Montréal en 2014. Y ont également collaboré, Jean-Nicolas De Surmont, Luc Dupont, André Gaulin, Frédéric Giuliano, Marc-André Goulet, Hervé Guay, Claude Hauser, Marie-Noëlle Lavertu, Marie-Thérèse Lefebvre, Jean-François Plamondon, Robert Proulx et Lucie Robert.