Le mémorial national du Mont Rushmore, au Dakota du Sud. Ces sculptures hautes de 18 mètres représentent quatre présidents américains parmi les plus marquants, soit George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Dans la culture politique américaine, les leaders du passé, qui ont contribué à améliorer la société, font l’objet d’un culte.

— gettyimages/Kjsmith47

«Lorsqu’on nous a dit que nous n’étions pas prêts, ou que nous ne devrions pas essayer ou que nous ne pouvions pas, des générations d’Américains ont répondu par un simple crédo qui résume l’esprit d’un peuple: Yes, we can. Ce crédo était inscrit dans les documents de fondation des États-Unis. Les esclaves et les abolitionnistes l’ont murmuré. Les immigrants venus de rives lointaines ainsi que les pionniers qui ont exploré l’Ouest du continent l’ont chanté. Ce crédo était dans l’appel d’un président qui a choisi la Lune comme notre nouvelle frontière. Oui, nous pouvons guérir cette nation. Oui, nous pouvons réparer ce monde. Ensemble, nous commencerons le prochain grand chapitre de l’histoire américaine avec trois mots qui résonneront d’une côte à l’autre: Yes, we can.»

Voilà, en résumé, la teneur du discours que le sénateur Barack Obama, candidat démocrate à l’élection présidentielle de l’automne 2008, a prononcé devant une assemblée partisane le 8 janvier de la même année au New Hampshire. Le mercredi 9 octobre, au pavillon La Laurentienne, cet extrait du discours d’Obama a servi de conclusion à un exposé du consul général adjoint du consulat général des États-Unis à Québec, Michael Agner.

«Ce discours était incroyable, a-t-il commenté. Il parle des pèlerins anglais venus aux États-Unis comme sur une terre promise. Il parle des pionniers partis vers l’Ouest à la recherche de leur destinée. Le discours avance l’idée d’un rêve messianique, il parle d’espoir, de faire le bien, de participer et de s’engager. Le rédacteur du discours a vraiment utilisé le symbolisme et les expressions religieuses pour attirer les gens dans ce récit.»

L’exceptionnalisme américain

La conférence avait pour thème la culture politique américaine. Deux grands concepts ont traversé la présentation du consul général adjoint: l’exceptionnalisme américain et la religion civile qui imprègne la vie politique de ce pays. D’entrée de jeu, ce dernier a précisé que le contenu de sa conférence ne reflétait pas nécessairement le point de vue du gouvernement qu’il représente.

Fouillant dans ses souvenirs, Michael Agner a formulé quelques-unes des questions qu’on lui posait sur son pays lorsqu’il était étudiant en Allemagne, puis enseignant au Danemark. Pourquoi les Américains sont-ils aussi patriotes? lui demandait-on. Pourquoi le drapeau est-il absolument partout? Pourquoi les différents gouvernements sont-ils si bellicistes et pourquoi ont-ils tant de mal avec le multilatéralisme? Et d’où vient cette culture de la célébrité, et pourquoi le contrôle des armes à feu est-il un sujet aussi contesté?

«Tous ces stéréotypes ont quelque mérite, du moins à un certain degré, a-t-il expliqué. Ils découlent de l’interaction entre l’idée d’exceptionnalisme et celle de religion civile. L’exceptionnalisme joue un rôle dans la fabrication du discours politique américain. Ce mot ne suggère pas l’idée de supériorité. Il dit simplement que la culture politique américaine est unique et différente des autres cultures politiques.»

Selon lui, un grand argument en ce sens est le fait que les États-Unis sont un pays d’immigrants. C’était comme cela dans le passé, ce l’est encore aujourd’hui. Ces années-ci, le pays laisse entrer plus d’un million d’immigrés légaux annuellement. «Ces personnes, a-t-il dit, veulent améliorer leur sort et elles sont mobiles. L’Amérique occupe une place vraiment unique dans le monde parce qu’elle offre l’espérance, la liberté individuelle et la liberté économique.»

Michael Agner a ensuite évoqué la Destinée manifeste. Cette idéologie messianique avait cours dans les sphères du pouvoir américain au milieu des années 1800. Selon ses promoteurs, la nation américaine, de par sa singularité, était destinée à exporter ses valeurs vers l’ouest du continent, jusqu’à l’océan Pacifique.

Passant aux années 2000, le conférencier a fait allusion à l’intervention militaire américaine en Irak. «L’idée derrière l’intervention de 2003 était de promouvoir la démocratie, a-t-il affirmé. Les pays démocratiques ne font pas la guerre entre eux. Le principe de démocratisation néoconservatrice vise à créer des situations semblables à ce qui est arrivé au Japon et en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont contribué à la création de démocraties modernes dans ces pays, en plus de les conduire à la stabilité politique.»

Une autre cause de l’exceptionnalisme américain est la structure du pouvoir. Celle-ci est basée sur la fragmentation de l’autorité politique. «Le pouvoir du gouvernement fédéral, a expliqué le consul général adjoint, est divisé non seulement entre différentes branches, mais aussi entre différents niveaux, les 50 États. Un système de contre-pouvoirs empêche l’une ou l’autre branche du gouvernement fédéral de devenir trop puissante.»

Les États-Unis se distinguent également par l’omniprésence des armes à feu sur leur territoire. Le conférencier a avancé l’explication suivante. «Ces armes, a-t-il dit, sont associées dans l’inconscient collectif aux pionniers qui ont conquis l’Ouest. Ils se servaient de leurs armes pour protéger leurs familles. Tourner le dos aux armes à feu équivaudrait, dans l’esprit de plusieurs, à tourner le dos aux pionniers.»

Des expressions religieuses dans le discours public

Aux États-Unis, l’institutionnalisation de croyances, de symboles et de rituels religieux a contribué à la création d’une histoire nationale. «Le concept de religion civile n’a rien à voir avec la religion elle-même, a précisé Michael Agner. Mais on remarque l’emploi d’expressions religieuses dans le dialogue public, tout comme la promotion de valeurs morales telles que le travail acharné, la participation dans la vie de la société, l’éloge des anciens combattants et le culte de leaders du passé qui ont contribué à améliorer la société, comme Abraham Lincoln ou Martin Luther King.»

Sur le dollar américain est inscrit: In God We Trust (Nous avons confiance en Dieu). L’un des premiers groupes de colons britanniques en territoire américain était composé de protestants anglais très pieux en quête de liberté. «Sur le plan symbolique, a-t-il poursuivi, les États-Unis sont nés durant la guerre d’indépendance [1775-1783] et sont morts durant la guerre de Sécession [1861-1865]. La renaissance est venue à la bataille de Gettysburg, laquelle s’est soldée par une importante victoire nordiste, donc anti-esclavagiste, durant la guerre de Sécession.

Pièce d’un quart de dollar à l’effigie de Benjamin Franklin, l’un des pères fondateurs de la république américaine. L’expression «In God We Trust» est bien en vue à l’arrière de la tête. Cette devise nationale des États-Unis figure sur tous les billets de banque et toutes les pièces de monnaie. Son emploi montre l’importance des expressions religieuses dans le dialogue public dans ce pays.

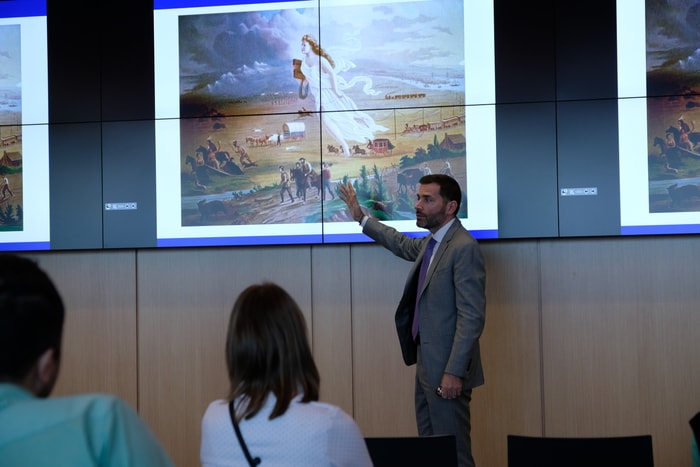

Durant sa présentation, le consul général adjoint Michael Agner a utilisé plusieurs images pour illustrer son propos. Ici American Progress, une toile de John Gast réalisée en 1872 et représentant la conquête de l’Ouest américain. Une figure angélique guide les pionniers. Cette période de l’histoire des États-Unis fait partie de l’inconscient collectif et s’inscrit, de par sa dimension messianique, dans la religion civile de la culture politique de ce pays.

— FSA-ULaval