Un photographe est passé chez les Ursulines de Québec en 1867. Il a laissé cette image des religieuses enseignantes et des élèves d’une classe de sciences. Parmi les objets mis en scène, nous retrouvons notamment un globe terrestre et une sphère armillaire. Une machine pneumatique pour recréer le vide et un gros livre sont posés sur une table. Une élève tient une guitare.

— Archives du MUQ, Classe de sciences, 1867, 1/P,3,12,445

«Cette image montre une classe de sciences composée uniquement de jeunes filles, indique l'étudiante Mélanie Lafrance, inscrite au doctorat en histoire. Devant le groupe sont exposés des instruments scientifiques servant à l'enseignement de la physique et de l'astronomie. On voit aussi une guitare entre les mains d'une élève. Au 19e siècle, les sciences exactes comme la chimie et la physique, ainsi que la botanique, la zoologie et la minéralogie étaient enseignées aux classes terminales chez les Ursulines de Québec, de même que la musique, l'histoire et les langues française et anglaise.»

Mélanie Lafrance a fait de cet enseignement le sujet d'un passionnant mémoire de maîtrise. Cette recherche a le mérite d'avoir mis en lumière un aspect largement méconnu de l'histoire de l'éducation au Québec, soit le rapport que des enseignantes, et leurs élèves, ont entretenu avec les sciences exactes au 19e siècle. Depuis 2017, elle poursuit sur sa lancée au niveau du doctorat. Tout en élargissant ses recherches aux sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, où l'on enseignait également les sciences, elle met l'accent sur les religieuses enseignantes. «Ces femmes de science, soutient-elle, avaient le goût d'apprendre, se tenaient au courant des découvertes scientifiques, faisaient l'acquisition d'instruments pédagogiques et avaient le talent pour transmettre leurs connaissances.»

Selon l'étudiante, les cours apparaissent conformes au modèle général d'éducation des filles de l'époque. Mais ils s'en distinguent notamment par l'étendue des notions scientifiques transmises et par l'absence d'applications ménagères. «Les filles des milieux aisés de cette époque n'avaient pas accès au cours classique ni à l'université, explique-t-elle. Mes recherches indiquent qu'elles terminaient leurs études en moyenne à 17 ans.»

La théologie de la nature

Dès le début du 19e siècle, deux sœurs enseignaient la géographie, l'astronomie et la botanique aux jeunes pensionnaires des Ursulines. Ces disciplines sont populaires parmi les classes aisées. Entre 1830 et 1840, la chimie, la physique, la minéralogie, la géologie et la zoologie s'ajoutent au cursus.

Selon Mélanie Lafrance, le choix de ces disciplines n'est pas fortuit. «Dans leur conception du monde, précise-t-elle, les Ursulines s'inscrivaient dans la théologie de la nature. La nature nous parle de Dieu et de ce qu'il a créé. L'ordre du monde montre à quel point Dieu est grand.»

Cet accent mis sur les sciences exactes ne soulève pas de controverse. «Le journal Le Canadien, dit-elle, vante cette formation.»

L'étudiante rappelle qu'à l'époque, des parents recherchaient un certain niveau d'instruction pour leurs filles. «Tout laisse penser qu'il y avait une demande pour les sciences, avec la religion et la culture générale comme cadres», poursuit-elle.

Son analyse fait ressortir quatre finalités derrière le virage scientifique: les Ursulines visaient à attirer la clientèle, elles entendaient révéler l'œuvre de Dieu aux élèves au moyen d'une meilleure connaissance de la nature, elles voulaient développer le sens pratique chez les jeunes filles, enfin, elles voulaient leur offrir une instruction plus que modeste, tout en favorisant le développement de leur rigueur intellectuelle.

De précieux cahiers de notes de sciences

Mélanie Lafrance insiste sur la richesse des documents conservés aux archives des Ursulines de Québec. Au fil des jours, elle a consulté le Règlement des élèves, les Annales, des prospectus, des programmes et des listes de distribution de prix. Elle a aussi eu accès à des cahiers de notes de sciences rédigés entre les années 1880 et 1900. Ces cahiers avaient été remplis par les religieuses enseignantes. Deux d'entre eux l'avaient été par des élèves.

«Les cahiers de notes des Ursulines véhiculent l'image d'une science moderne, en constante évolution et intimement liée au progrès, écrit l'étudiante dans la conclusion de son mémoire. Ils foisonnent de connaissances scientifiques dont l'acquisition implique un effort intellectuel.»

Parmi les découvertes de Mélanie Lafrance, il faut mentionner les questions d'examen posées aux élèves des classes supérieures en 1886 et en 1910. En 1886, on leur demandait notamment de classifier 10 plantes, dont le lys, l'œillet, le chou et la carotte.

Les cahiers de notes révèlent que les cours de sciences abordaient de multiples applications. Celles-ci étaient réparties en sept domaines, dont l'industrie, la construction, la médecine et l'agriculture.

Pour son mémoire, l'étudiante a constitué l'inventaire des expériences de physique menées en 1898 par sœur Adine Angers, dite Sainte-Marie-Madeleine. Le cahier de notes de cette dernière fait mention de 30 expériences touchant notamment à l'atmosphère, aux liquides, à l'électricité et au magnétisme. Les élèves devaient, entre autres, prouver que l'air est nécessaire à la combustion en plaçant une chandelle allumée sous un récipient.

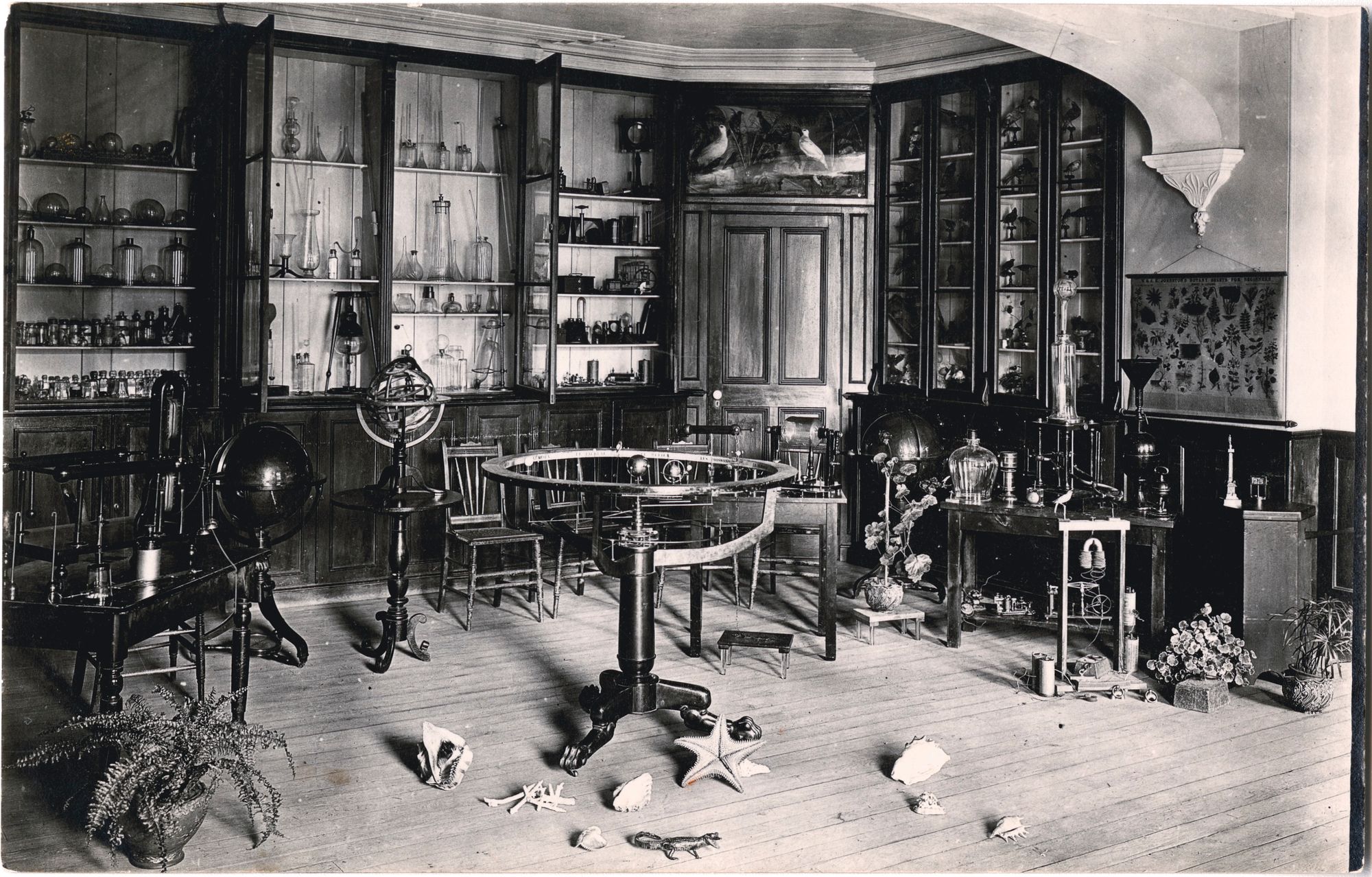

Photographie prise à la fin du 19e siècle du laboratoire de physique et de chimie chez les Ursulines de Québec. On y voit des globes terrestres et plusieurs outils scientifiques, comme la verrerie de laboratoire. Le lieu contient également des oiseaux naturalisés. Un tableau botanique décore l’un des murs. Les élèves faisaient des expériences scientifiques, elles constituaient aussi des herbiers.

Photographie prise à la fin du 19e siècle du laboratoire de physique et de chimie chez les Ursulines de Québec. On y voit des globes terrestres et plusieurs outils scientifiques, comme la verrerie de laboratoire. Le lieu contient également des oiseaux naturalisés. Un tableau botanique décore l’un des murs. Les élèves faisaient des expériences scientifiques, elles constituaient aussi des herbiers.Photo : Archives du MUQ, Laboratoire, [1888-], 1/P,3,16,28