Quelques-uns des visages aux traits humains gravés dans la pierre d'une ancienne carrière de stéatite, sur une île proche du village inuit de Kangiqsujuaq, dans le Nunavik. Les Dorsétiens, ancêtres des Inuits, ont réalisé ces gravures il y a environ 1000 ans.

— Robert Fréchette, Institut culturel Avataq

L'exposition virtuelle Des images dans la pierre, sous-titrée L'art rupestre au Canada, est une production du Musée de la civilisation de Québec, en partenariat avec la firme Akufen et l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle est dédiée à la mémoire de l'archéologue et professeur Daniel Arsenault, qui enseigna d'abord à l'Université Laval, ensuite à l'UQAM. Celui-ci fut l'initiateur du projet d'exposition. Parmi les collaborateurs, il faut mentionner le professeur et ethnologue associé au Département d'anthropologie de l'Université Laval, Bernard Saladin d'Anglure.

Chacune des sections de l'exposition démarre avec un court film mettant en valeur la beauté de la nature environnante. Ensuite, de nombreuses photos, des vidéos tournées sur place et des entrevues avec des Autochtones et des spécialistes de l'art rupestre viennent en appui aux textes vulgarisés.

Dans le détroit d'Hudson, au Nunavik, soit à l'extrême nord du Québec, se trouve le site de Qajartalik, une ancienne carrière de stéatite située dans une île proche de Kangiqsujuaq où les Dorsétiens, ancêtres des Inuits, ont gravé dans la pierre, il y a environ 1 000 ans, quelque 180 visages aux traits humains. Ces visages, tous représentés de face, mesurent généralement entre 10 et 30 centimètres. Les rayures ont entre un centimètre et quelques millimètres de largeur et de profondeur. D'une gravure à l'autre, un modèle persiste: celui d'un front haut avec des extrémités plus ou moins pointues qui font penser à des oreilles de loup ou de renard.

L'existence de ce site rupestre est parvenue à la communauté scientifique au début des années 1960 grâce à Bernard Saladin d'Anglure. Ce dernier effectuait des recherches ethnographiques dans le village de Kangiqsujuaq. «Un missionnaire oblat m'a informé de la présence de figures de diables sur une île voisine, raconte-t-il. Le site de Qujartalik tranche par sa richesse et son contenu.» Après avoir répertorié 95 figures gravées, ce dernier fit des moulages au latex de quelques-uns de ces pétroglyphes.

Référence aux ancêtres, échange d'une gravure avec les esprits pour de la matière utile à la fabrication d'une lampe ou d'un récipient, représentation, par un chamane, des étapes de transformation de l'humain à l'animal, les hypothèses abondent sur le sens de ces gravures.

«On peut supposer, tous les scientifiques l'ont dit d'ailleurs, que le site de Qajartalik avait un rapport avec le chamanisme, explique Bernard Saladin d'Anglure. Dans la culture inuite, le chamane agissait comme intermédiaire entre l'humain et le monde des esprits. Dans cette culture, les esprits sont partout. Les Inuits croient qu'il y a un esprit pour toute chose dans la nature, entre autres dans la pierre. Ces visages aux traits humains représentent peut-être l'esprit d'animaux. Les graveurs travaillaient la pierre avec le plus grand respect. Comme le chasseur qui tue sa proie, le chamane gravait la pierre “en s'excusant”. En outre, on peut tout à fait imaginer que certains pétroglyphes aient été gravés par des femmes chamanes.»

Les Inuits font partie de la vie de Bernard Saladin d'Anglure depuis plus de 60 ans. Son livre Être et renaître inuit, homme, femme ou chamane, publié en 2006, a été réédité en anglais en 2018. La même année, le professeur a fait don à l'Université Laval d'une collection de plus de 350 pièces, des objets et des vêtements inuits du Nunavik et du Nunavut.

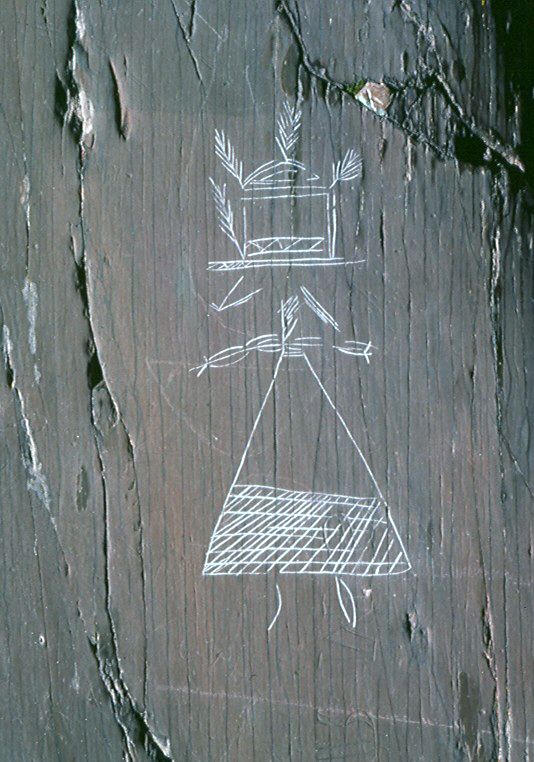

Kejimkujik est le nom d'un parc national et d'un lieu historique national en Nouvelle-Écosse. Quatre sites contiennent plus de 500 pétroglyphes qui documentent surtout la vie des Mi'gmaq entre les 17e et 19e siècles. À partir du 16e siècle, ceux-ci ont été en contact avec les Portugais, ensuite les Français et enfin les Anglais. L'exposition propose sept images aux visiteurs. L'une d'elles, intitulée Figure humaine, pourrait représenter une femme vêtue d'une robe traditionnelle et d'un chapeau décoré de motifs et de plumes. Il pourrait aussi s'agir d'un chamane. Les autres pétroglyphes représentent notamment des serpents, des navires, un voilier et des hommes en habits militaires, et un individu fumant la pipe.

Photo : Parcs Canada, Parc national et lieu historique national Kejimkujik

Photo : Parcs Canada, Parc national et lieu historique national KejimkujikPepeshapissinikan est un site rupestre à ciel ouvert vieux de plus de 2000 ans. La surface ornée de la façade de pierre couvre plus de 14 mètres carrés sur le bord d'un lac sauvage de la Haute-Côte-Nord du fleuve Saint-Laurent. Divers personnages apparaissent entourés de nombreux motifs linéaires plus ou moins complexes. L'une des six images proposées s'intitule Memekueshu. Ce personnage au corps long et asexué semble marcher vers une fissure. Selon la tradition orale innue, sa tête effilée lui permet de pénétrer aisément dans les fissures des parois rocheuses. L'auteur de ces dessins très anciens se serait servi de ses doigts, dont son index, pour appliquer une substance minérale riche en oxyde de fer, l'hématite. Celle-ci était broyée et mélangée à l'eau ou à une substance agglutinante telle que le gras animal.

Photo : Daniel Arsenault, Université du Québec à Montréal

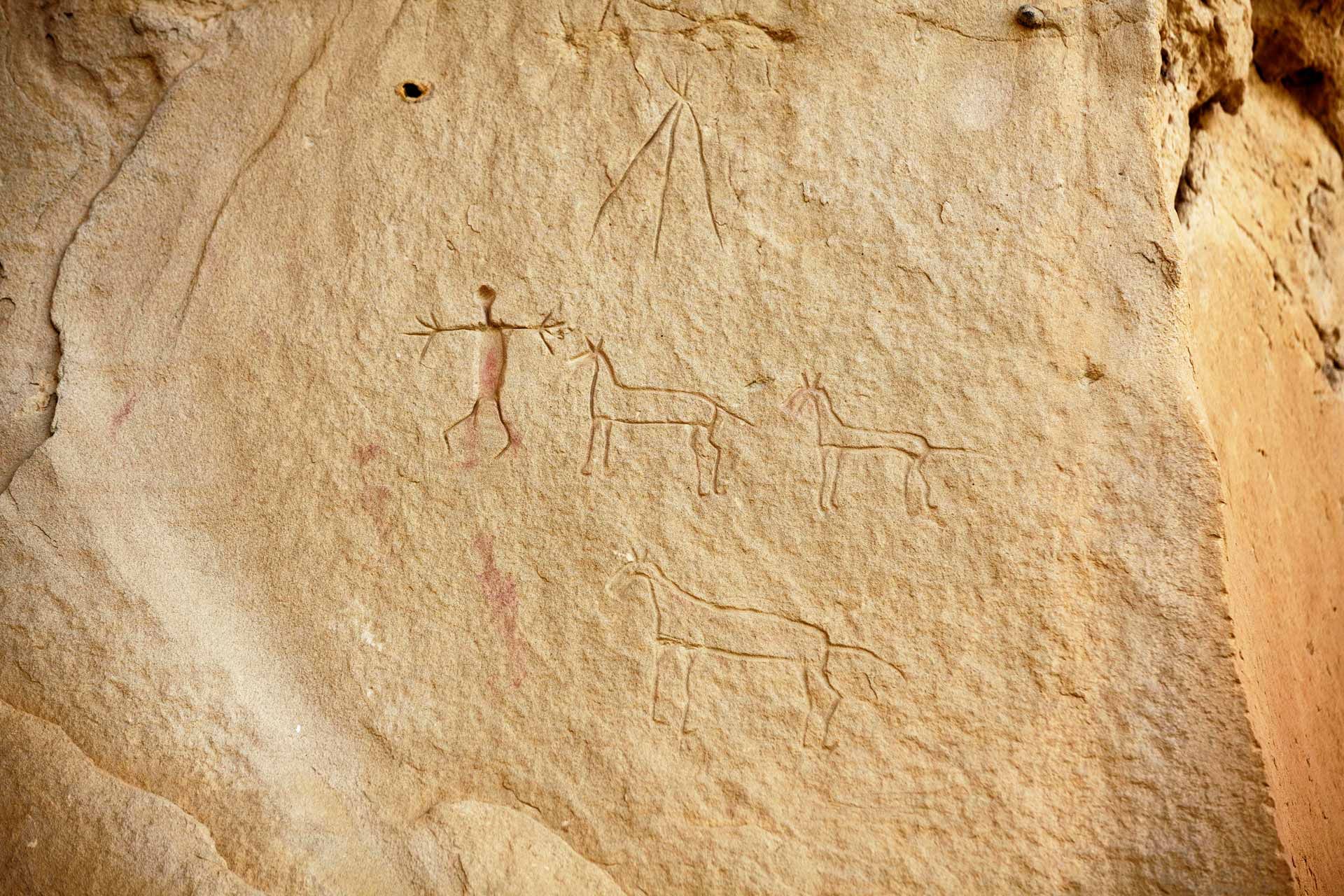

Photo : Daniel Arsenault, Université du Québec à MontréalÁísínai'pi, situé dans la vallée de la rivière Milk, au sud de l'Alberta, n'est pas un site rupestre ordinaire. Il réunit, sur des falaises de grès s'étirant sur 10 kilomètres, plus de 150 sites contenant des milliers de pétroglyphes et des centaines de pictogrammes. Ces images racontent des histoires de guerre ou de chasse, ou bien elles représentent une forme de communication entre l'artiste et le monde des esprits. Quatre œuvres phares sont proposées aux visiteurs: l'Oiseau-Tonnerre, des guerriers, une scène de bataille et des chevaux. À Áísínai'pi, lieu sacré des Niitsitapi (Pieds-Noirs), le cheval est l'animal le plus souvent représenté. Cette scène représente un vol de trois chevaux, près d'un tipi et d'une forme humaine.

Photo : Akufen, Musée de la civilisation

Photo : Akufen, Musée de la civilisationLe site rupestre à ciel ouvert K'aka'win se trouve dans l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Ses images sont gravées à même la paroi verticale qui longe le bord d'un lac. Les pétroglyphes ont été réalisés par les ancêtres des Nuu-chah-nulth (Nootka), des chasseurs-pêcheurs-cueilleurs. Les ressources marines, telles que le saumon et la baleine, sont représentées à K'aka'win. Cela dit, ces créatures sont difficiles à identifier, vu leur apparence hybride. Certaines images présenteraient une créature mi-loup, mi-baleine. D'autres évoqueraient le Serpent-Éclair, un animal surnaturel étroitement lié à l'Oiseau-Tonnerre. Ce dernier utilise l'éclair pour chasser des baleines. La plupart des créatures de ce site ont des nageoires dorsales comme celle de l'épaulard.

Photo : Akufen, Musée de la civilisation

Photo : Akufen, Musée de la civilisationExposition Images dans la pierre