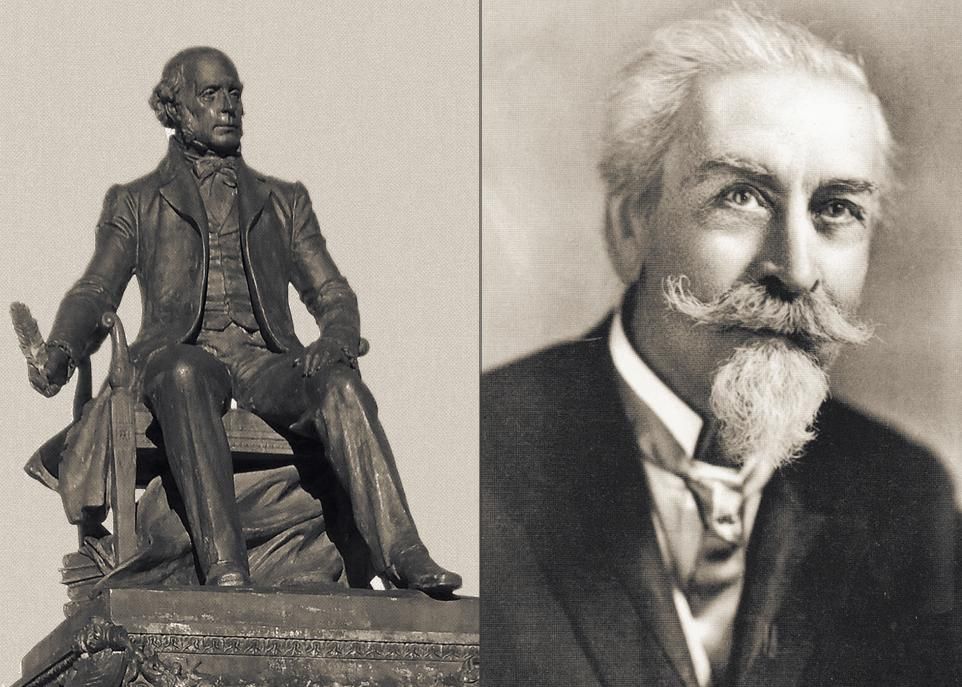

François-Xavier Garneau et Benjamin Sulte. Considéré comme l’historien national du Canada français, Garneau a écrit la première Histoire du Canada. Son monument, réalisé en 1912, est situé sur la place de l’Assemblée-Nationale du Québec. Tout comme Garneau, Sulte souligne les hauts faits du peuple canadien-français dans son Histoire des Canadiens-français.

«Une des principales raisons de leur succès est le recours à l'émotion dans leurs écrits», explique l'étudiant Karim Chahine, inscrit à la maîtrise en histoire et dont le mémoire, consacré à l'écriture de l'histoire par ces deux historiens, a récemment fait l'objet d'un dépôt final. Il rappelle que d'autres historiens canadiens-français du 19e siècle ont eu recours eux aussi à des procédés littéraires évocateurs basés sur l'émotion, mais avec moins de bonheur. «Peu d'historiens, autres que Garneau et Sulte, dit-il, n'ont démontré de telles qualités d'écriture, ni couvert une période aussi longue qui s'étale du 16e au 19e siècle, ni écrit ses textes dans l'optique d'une histoire nationale aussi complète.»

Garneau et Sulte, des laïcs autodidactes, liés au courant libéral de leur époque, ont été formés, sur le plan de l'écriture, par la pratique de la poésie classique en vers. «Ils ont rédigé de nombreux poèmes, poursuit l'étudiant. Nécessairement, cela forme l'esprit sur un mode d'écriture, sur une façon différente de rendre compte du passé. Peu à peu, la poésie va former leur regard sur les sources historiques nécessaires à leurs ouvrages d'histoire, qui soulignent les hauts faits du peuple canadien-français. Elle va aussi former l'esprit qui analyse tout ça et la main qui écrit.»

Selon Karim Chahine, l'émotion permet au lecteur de retenir plus facilement l'information. «On se rappelle plus facilement de quelque chose qui a touché nos émotions, souligne-t-il. Le fait d'avoir des descriptions vivantes, qui font vraiment voir le passé, qui font vivre une émotion au lecteur; c'est une manière de se rappeler le passé. Les émotions, dans les deux œuvres, occupent une place absolument centrale.»

Les deux auteurs ont exploité les possibilités offertes par le tableau, cette figure de style visant à animer ou à rendre vivante une description, au point où le lecteur voit le tableau se dessiner sous ses yeux. Le massacre de Lachine, tel que raconté par Garneau, constitue un très bon exemple.

«L'on était rendu au 24 août, et rien n'annonçait qu'il dût se passer d'événement extraordinaire, quand soudainement 1 400 Iroquois traversent le lac St.-Louis dans la nuit, au milieu d'une tempête de pluie et de grêle qui favorise leur dessein, et débarquent en silence sur la partie supérieure de l'île de Montréal. Avant le jour, ils sont déjà placés par pelotons, en sentinelles à toutes les maisons sur un espace que des auteurs portent à sept lieues. Tous les habitans y étaient plongés dans le sommeil, sommeil éternel pour un grand nombre. Les barbares n'attendent plus que le signal qui est enfin donné. Alors s'élève un effroyable cri de mort; les maisons sont défoncées et le massacre commence partout; on égorge hommes, femmes et enfans; et l'on met le feu aux maisons de ceux qui résistent afin de les forcer à sortir, et ils tombent entre les mains des Sauvages qui essayent sur eux tout ce que la fureur peut inspirer. [...] Quatre cents personnes de tout âge et de tout sexe périrent ainsi sur la place, ou sur le bûcher dans les cantons où on les emmena. L'île fut inondée de sang, et ravagée jusqu'aux portes de la ville de Montréal.»

Les deux historiens prônaient l'objectivité dans leurs propos. Ils affirmaient écrire une histoire nationale pour élever et rendre fiers les Canadiens français. «Garneau voulait répliquer à lord Durham qui, dans son rapport, qualifiait les Canadiens français de “peuple sans histoire ni littérature”, indique Karim Chahine. Ce rapport fut une onde de choc et un catalyseur à l'écriture et à la publication de son Histoire. Garneau a vécu ces événements: les rébellions de 1837 et 1838, le rapport Durham et l'établissement de l'Acte d'union. L'historien admirait les institutions anglaises, mais il a perçu l'Acte d'union réunissant le Bas-Canada francophone au Haut-Canada anglophone comme une traîtrise, une injustice pour les Canadiens français.»

Ces deux auteurs s'adonnent avec bonheur au genre du portrait historique. Par ce moyen, ils cherchent à valoriser certains traits moraux qu'ils conçoivent comme récurrents et héréditaires dans le passé des Canadiens français. Leurs personnages, tels Cartier, Champlain, d'Iberville, Montcalm ou Papineau, se distinguent par leurs actions «patriotiques» à imiter, afin de stimuler le sentiment national. Garneau mentionne le jugement, le courage, le génie pratique et le port noble de Champlain. Il décrit Papineau avec sa stature élevée et imposante, sa voix pleine et sonore, son éloquence et son énergie.

Garneau, tout comme Sulte, a été influencé par le romantisme, ce mouvement littéraire et artistique du 19e siècle. «Leur poésie se voulait romantique, explique Karim Chahine. Le romantisme, c'est l'exaltation des peuples avec la liberté comme idée centrale. Ces éléments poétiques se sont transposés dans l'écriture des deux auteurs. Autant l'un que l'autre cite des poèmes dans leur œuvre.»

Dans la conclusion de son Histoire, Garneau souligne le lien qui se perpétue entre les Canadiens français et le caractère de leurs ancêtres. «Les Canadiens sont aujourd'hui un peuple de cultivateurs dans un climat rude et sévère. […] [Ce peuple] a de la gravité, du caractère et de la persévérance. Il l'a montré depuis qu'il est en Amérique. […] Normand, Breton, Tourangeau, Poitevin, il descend de cette noble race qui marchait à la suite de Guillaume le Conquérant, et dont l'esprit enraciné ensuite en Angleterre, a fait de cette petite île une des premières nations du monde.»

Sulte, dans sa conclusion, accorde une place importante aux traits de caractère des ancêtres, écrivant qu'ils sont une garantie pour l'avenir: «C'est donc avec confiance que nous envisageons l'avenir. Prise dans son ensemble, notre race possède des qualités et des vertus qui promettent autant pour son futur que par son passé.»

Selon Karim Chahine, la lecture de François-Xavier Garneau et de Benjamin Sulte est souhaitable pour qui s'intéresse à l'histoire du Québec. «Le lecteur, dit-il, aura le plaisir de lire quelque chose de beau. Leur style est prenant, passionnant, voire pittoresque. En les lisant, je n'avais pas l'impression de lire quelque chose de didactique. Les auteurs montrent qu'il y a une manière belle et vraie de mettre l'histoire en mots. Il faut lire Garneau, ne serait-ce que pour son intéressante description des peuples autochtones. Et que dire du chapitre de Sulte sur l'hiver?»

«En Canada, quand on a froid, on se chauffe. Une livre pesant de bois ne suffit pas à nous contenter; nous prenons une belle flambée, un feu à ravigoter les paralytiques, et la maison est aussi chaude qu'en juillet. Au dehors, le froid est intense si vous voulez, mais nous nous en moquons. Les moyens de le combattre abondent. Vous ne verrez pas chez nous de gens qui “subissent” un froid d'hiver ou un temps humide: ici, on le “combat”. On allume le poêle. La chaleur tient tout le monde en mouvement. Partout la vie et l'animation se manifestent.»

Karim Chahine a accordé une longue entrevue à l'émission 3 600 secondes d'histoire, sur CHYZ 94,3 FM, le 13 janvier dernier.

[audio mp3="https://www.lefil.ulaval.ca/wp-content/uploads/2019/01/2019-01-13-entrevue-chyz-histoire-EDIT.mp3"][/audio]