Selon Alain Bouchard, coordonnateur du Centre de ressources et d'observation de l'innovation religieuse, le monde imaginé par J.K. Rowling s'inscrit dans une nouvelle tendance: l'apparition de cultes religieux inspirés par le récit fictif d'un auteur.

À l'affût des signes qui permettent de comprendre l'évolution des mouvements spirituels depuis plusieurs décennies, Alain Bouchard se penche sur un nouveau phénomène, les religions fictionnelles. Le coordonnateur du Centre de ressources et d'observation de l'innovation religieuse de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval a profité des activités de la Chaire de leadership en enseignement Jeunes et religions pour brosser un tableau de quelques tendances liées à ces cultes nés ou réinventés à partir du récit fictif d'un auteur.

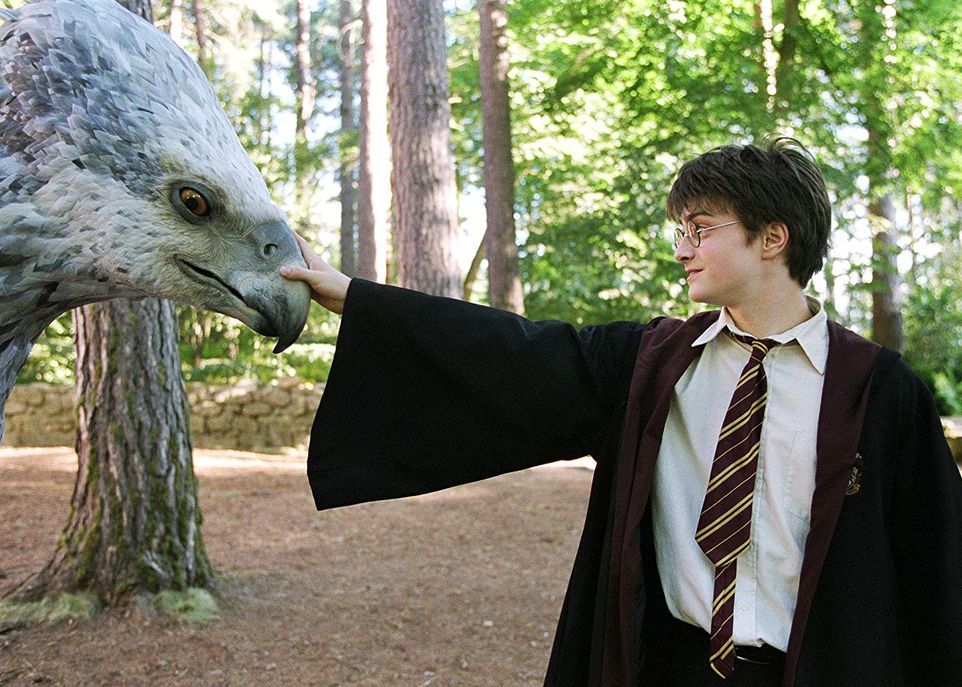

Le monde imaginé par J.K. Rowling s'inscrit selon lui dans cette nouvelle tendance. La preuve: des étudiants de la Faculté de théologie à l'Université Harvard aux États-Unis considèrent désormais la série d'aventures vécues par le jeune sorcier et ses amis comme un texte sacré, rien de moins. Depuis trois ans, ils lisent des extraits des romans en groupe, échangeant sur les émotions que leur procurent les personnages et leurs actions. Ces adeptes essaient de trouver du bon dans chacun des êtres imaginés par l'auteure britannique, même les plus maléfiques. Au fil du temps, ils ont aussi créé des rituels, tout en partageant leur enseignement dans une balladodiffusion consultée près de 100 000 fois chaque mois.

«Les statistiques montrent que les religions traditionnelles sont en chute libre, observe Alain Bouchard. Par contre, le besoin de donner un sens à sa vie, la quête de spiritualité n'ont pas disparu.» En effet, les chapelles de toutes obédiences pullulent sur Internet, dont certaines frisent le canular, voire le revendiquent totalement. Des exemples? L'Église du sous-génie, une organisation satirique lancée en 1979 au Texas, dont les membres arborent volontiers une pipe dans la bouche, à l'image de leur «dieu». Ou encore le Monstre en spaghetti volant, divinité du Pastafarisme, lancé dans les années 2000. Des adeptes tentent d'ailleurs de s'afficher avec une passoire sur la tête au nom de la liberté de religion, mais le message ne passe pas toujours facilement auprès des autorités.

À côté de ces courants relativement loufoques, des expériences spirituelles peut-être plus senties cohabitent, selon le chercheur. John Henry Phelan se définit ainsi comme le président du Temple de l'Ordre de Jedi, lui qui a vécu une expérience religieuse bouleversante en découvrant la Guerre des étoiles de Georges Lucas. Cet ancien professeur de zen américain prône le Jediisme, qui consiste à reconnaître l'existence de la Force. Libre ensuite aux personnes qui le souhaitent de devenir des Jedis en adhérant sur Internet à cette communauté virtuelle, et peut-être même d'aller jusqu'à faire célébrer leur mariage. Difficile de savoir exactement combien de personnes à travers le monde se sentent investis d'une mission sacrée en pensant à la Force qui est en eux. Une chose est sûre, les réseaux sociaux permettent de sacraliser des croyances qui résonnent chez des individus, souvent très éloignés physiquement les uns des autres. Des individus qui n'ont plus besoin des institutions religieuses traditionnelles pour vivre leur spiritualité.