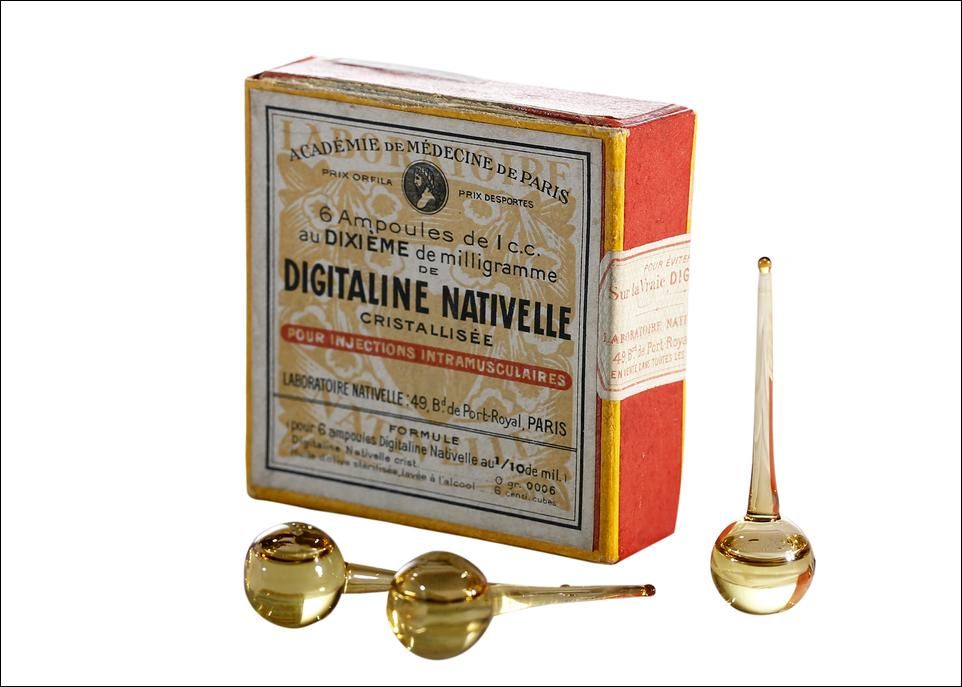

Digitaline Nativelle cristallisée, Laboratoire Nativelle, Paris, France, deuxième tiers du 19e siècle. Rougier Frères, de Montréal, distribuait ces ampoules pour injections intramusculaires.

— Yan Doublet / Collections de la Société québécoise d'histoire de la pharmacie

C'est le 4 juillet 1617 que l'apothicaire français Louis Hébert débarque à Québec en compagnie de sa femme, Marie Rollet, et de leurs trois enfants. Avant son départ de France, Hébert a signé un contrat de deux ans avec la Compagnie des Cent-Associés. Selon cette entente, l'apothicaire devra «défricher, labourer et améliorer les terres dudit pays et y soigner les malades.» «Hébert fut le premier apothicaire à s'établir au nord du Mexique», souligne le commissaire de l'exposition et professeur retraité de la Faculté de pharmacie, Gilles Barbeau. Hébert décédera à Québec en 1627. Durant son long séjour en Nouvelle-France, il échangera avec les Amérindiens sur leurs plantes médicinales. Ces savoirs locaux, il les métissera avec la pharmacopée occidentale. Il enverra même en France une quarantaine de végétaux indigènes. Transplantés dans les jardins royaux, ils serviront à l'enseignement.

Au 17e siècle, en Nouvelle-France, l'apothicaire partage le savoir et la pratique pharmaceutiques avec d'autres personnes, notamment les médecins, les chirurgiens et les religieux. Dans son atelier, l'apothicaire concasse, écrase et pulvérise les ingrédients à l'aide d'un mortier et d'un pilon. Des balances, des poids et des étalons lui donnent l'exacte proportion consignée dans des ouvrages de référence. Un alambic permet de distiller les substances. «Au 17e siècle, fabriquer des médicaments relevait d'une technique assez complexe et d'une connaissance approfondie des plantes, soutient Gilles Barbeau. Sous le Régime français, le métier d'apothicaire était surtout pratiqué par des chirurgiens.»

Après la Conquête anglaise de 1759-1760, l'apothicaire prend à sa charge la pratique médicale, notamment en visitant les malades. C'est aussi au 18e siècle que le chemist, qui prépare et vend des produits chimiques, et le druggist, ou grossiste, s'associent à l'apothecary. De cette association naîtra l'ancêtre du pharmacien. Ce dernier confectionne et importe des médicaments. «La fabrication nécessitait des préparations complexes, souligne-t-il. Aujourd'hui, le pharmacien ne fait plus de développement ni de fabrication de médicaments. L'industrie a pris le contrôle de ce secteur d'activité. Autrefois, le pharmacien était un chimiste et un habile préparateur de remèdes. Sa pratique est maintenant centrée sur la thérapie médicamenteuse et sur le patient.»

Dans l'exposition, de nombreux panneaux explicatifs ponctuent le parcours du visiteur. Dans la salle Alcan du pavillon Alexandre-Vachon, un panneau explique les étapes de la fabrication d'un médicament. Intitulé Du végétal à la molécule, ce panneau est consacré à l'acide acétylsalicylique, autrement dit à l'aspirine. On peut y lire que deux végétaux entrent dans la fabrication de ce médicament, le saule et la spirée. Les principales étapes comprennent le procédé de séparation, le produit de séparation, la réaction chimique et la synthèse chimique. Au même endroit, un certain espace est consacré à la forme séchée du colchique d'automne. On peut voir des fragments de bulbe ainsi que des graines de cette plante connue depuis l'Antiquité pour ses vertus thérapeutiques. Dans cette salle, un panneau est consacré au cérat de Galien. Cette préparation grasse à base de cire ou d'huile s'applique sur la peau. Elle a été inventée par le Grec Claude Galien, décédé vers l'an 216. Cette préparation, de nos jours, sert de base à d'autres produits. Mélangé à de la teinture de benjoin, le cérat devient une crème rafraîchissante.

L'exposition s'appuie sur plus de 150 artefacts, la plupart provenant de la Société québécoise d'histoire de la pharmacie. À l'entrée de la salle du pavillon Jean-Charles-Bonenfant, le visiteur arrive face à une ancienne armoire vitrée. Sur la tablette du haut, quelques produits du 20e siècle, comme les ampoules Emgé-Lumière qui contenaient 10% ou 25% d'hyposulfite de magnésium, de l'«eau caribou» pour le «mal d'yeux» et du «liniment sauvage» pour la toux et les maux de dents. La petite salle contient notamment de la gomme d'épinette, des graines de lin et de la teinture de colombo. Une pharmacie portative datant du 19e siècle et un gros livre du début du 18e siècle attirent les regards. Fabriquée au Royaume-Uni, la pharmacie portative en bois d'acajou contient une quinzaine de petites bouteilles d'ingrédients placées dans des cases. La partie inférieure est un tiroir de rangement. On y trouve notamment une petite balance pour peser les ingrédients. Quant au livre, intitulé Parmacopée universelle, il a été écrit par Nicolas Lémery, un auteur parmi les plus connus en ce domaine aux 17e et 18e siècles. L'ouvrage témoigne des formules pharmaceutiques alors en usage en France et en Europe.

L'exposition se tiendra jusqu'au 22 décembre au local 1182 au premier étage de la Bibliothèque du pavillon Jean-Charles-Bonenfant, ainsi qu'à la salle Alcan (local 0012) du pavillon Alexandre-Vachon. L'entrée est libre. Plus d'information

Faculté des sciences de l'Université Laval, École de chimie, Laboratoire de chimie pharmaceutique, en 1941.

Photo: Photo Moderne, Division de la gestion des documents administratifs et des archives, U519/6100/1.17